Beschränkte Ausschreibung

Das Vergaberecht unterscheidet zwischen öffentlichen Ausschreibungen und beschränkten Ausschreibungen. Laut Vergaberecht sind der öffentliche Dienst sowie seine Unternehmen verpflichtet, Aufträge über ein Vergabeverfahren zu vergeben. In Ausnahmefällen dürfen öffentliche Auftraggeber:innen auch nur eine beschränkte Zahl an Bieter:innen zulassen.

Mit ibau finden Sie passende Ausschreibungen & Aufträge: Jetzt Auftragschancen entdecken!

Definition: Was ist eine beschränkte Ausschreibung?

Eine beschränkte Ausschreibung ist ein formales Vergabeverfahren nach § 3 Abs. 2 VOB/A für Vergaben im Unterschwellenbereich. Dabei fordern öffentliche Auftraggeber:innen eine beschränkte Anzahl an Unternehmen zu einer Angebotsabgabe auf. Entsprechend findet nicht zwangsläufig ein öffentlicher Teilnahmewettbewerb statt. Abhängig davon, ob dieser stattfindet oder nicht unterscheidet man zwischen einer beschränkten Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb. (Genauere Erläuterungen dazu finden sich weiter unten.)

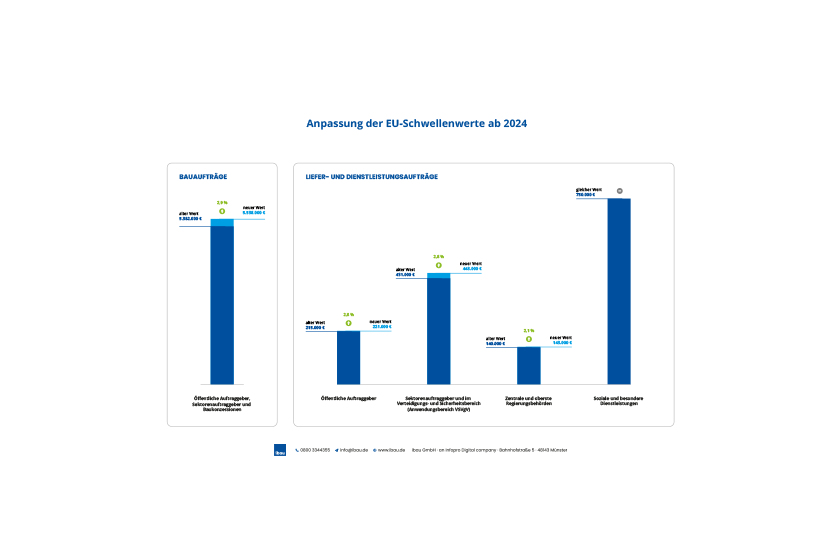

Oberhalb des EU-Schwellenwertes werden beschränkte Ausschreibungen nicht-offenes Verfahren genannt. Öffentliche Ausschreibungen oberhalb des Schwellenwertes sind als offene Verfahren bekannt.

Die Definition findet sich mit Erläuterung in der VgV.

Wann ist eine beschränkte Ausschreibung möglich?

Beschränkte Ausschreibungen lassen nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmer:innen zu, wodurch nur wenige Bieter:innen die Chance erhalten, ein Angebot abzugeben. Im unter- sowie oberschwelligen Bereich gibt es Wertgrenzen, bis zu denen eine beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb möglich ist. Eine beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb ist laut VOB/A und VOL/A nur in Ausnahmefällen zulässig.

Beschränkte Ausschreibungen mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb

Die beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb ist der öffentlichen Ausschreibung gleichgestellt. Das bedeutet, dass Auftraggeber:innen dach UVgO und VOB/A 2019 bei Dienst- und Lieferleistungen sowie bei Bauleistungen zwischen der öffentlichen Ausschreibung sowie der beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb wählen dürfen. Dies gilt jedoch nur für Bundesländer, die die VOB/A 2019 oder die UVgO eingeführt haben. Ist dies nicht der Fall, ist dieses Vergabeverfahren nur zulässig, wenn

- die Leistung aufgrund ihrer Eigenart nur von einer beschränkten Auswahl von Bieter:innen ausführbar ist, da spezielle Anforderungen an Personal, Fachkunde oder Technik bestehen,

- die Angebotsbearbeitung aufgrund der Eigenart der Leistung einen außergewöhnlich hohen Aufwand verursacht.

Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

Die Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb ist nur selten möglich. Da der Auftraggeber oder die Auftraggeberin hier die Unternehmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, selbst aussucht, wird der Wettbewerb erheblich eingeschränkt. Deswegen ist diese Verfahrensart nur in Ausnahmen möglich, die streng normiert sind. Bei kleineren Ausschreibungen, die unterhalb einer konkret festgelegten Wertgrenze liegen, ist diese Verfahrensart jedoch immer möglich. Die Wertgrenzen werden im zweijährlichen Rhythmus in der Vergabeverordnung (VgV) festgelegt. Ein weiteres Beispiel für eine beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb ist, wenn eine vorangegangene öffentliche Ausschreibung erfolglos geblieben ist.

Bei einer beschränkten Ausschreibung ohne Teilnamewettbewerb fordert die Auftraggeberseite mindestens drei Unternehmen auf, ein Angebot für eine Ausschreibung abzugeben. Häufig werden hierfür spezielle Datenbanken mit Unternehmens- und Firmendaten betrieben, sogenannte Bieterverzeichnisse. Sollten keine Firmen bekannt sein, ist vorab eine Markterkundung notwendig.

In Ex-Ante Ausschreibungen bzw. Ex-Ante Veröffentlichungen können sich Unternehmen über beabsichtigt beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer informieren.

Wie funktioniert eine beschränkte Ausschreibung?

Möchte eine Vergabestelle eine beschränkte Ausschreibung durchführen, muss sie zunächst den von VOL und VOB formulierten Vorgaben entsprechen. Ist dies der Fall, gibt sie zunächst die geplante Auftragsvergabe öffentlich bekannt.

Bei einem zweistufigen Verfahren beantragen interessierte Unternehmen ihre Teilnahme, dabei müssen sie ihre Eignung zur Auftragsdurchführung beweisen. Dies kann beispielsweise über eine Präqualifikation geschehen. Anschließend werden die geeigneten Bieter:innen ermittelt und aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Die Anzahl der Angebote kann die Auftraggeberseite vorab beschränken. Sie muss mindestens drei betragen; bei einer nichtoffenen Vergabe (oberhalb der Schwellenwerte) darf die Zahl der Angebote nicht unter fünf liegen. Abschließend erfolgt die Bieterauswahl.

Findet die Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb statt, kontaktiert der oder die Auftraggeber:in die Unternehmen selbst und bittet um eine Auftragsabgabe. Anschließend bewertet er oder sie die Angebote und wählt den passenden Bietenden aus.

Freihändige Vergabe

Die freihändige Vergabe ist in Ausnahmefällen bei Aufträgen unterhalb des Schwellenwertes zulässig. Bei dieser Variante werden die Aufträge bis zu einem Auftragswert von 10.000 Euro ohne Umsatzsteuer ohne ein förmliches Verfahren vergeben. Es gilt jedoch, die Grundsätze des Vergaberechts anzuwenden. In der Unterschwellenvergabeordnung (UvgO) bezeichnet die freihändige Vergabe die Verhandlungsvergabe.

Ähnlich wie einer beschränkten Ausschreibung, kann der oder die Auftraggeber:in die freihändige Vergabe mit vorangehenden Teilnahmewettbewerb sowie ohne Wettbewerb durchführen. Bei dieser Verfahrensart werden mehrere Unternehmen aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Anders als bei der beschränkten Vergabe besteht bei der Verhandlungsvergabe die Möglichkeit, dass die Vergabestelle solange verhandelt, bis das Angebot passt.

Alleinstellung

Ein Sonderfall der Verhandlungsvergabe ist das Alleinstellungsverfahren. Es ist nur in dem Ausnahmefall erlaubt, dass nur ein Unternehmen zur Erbringung der gefragten Leistung in Betracht kommt. Dies ist aus umfassender Marktkenntnis heraus zu begründen, um nicht gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zu verstoßen. Die besondere Eignung oder Erfahrung eines Unternehmens stellt keine hinreichende Begründung dar.

Laden Sie sich die Infografik zum Ausdrucken in DIN A3 herunter