Generalunternehmer:in (GU)

Der Begriff des Generalunternehmers oder der Generalunternehmerin bezeichnet die mit der Ausführung bestimmter Aufträge betrauten Unternehmer:innen. Generalunternehmer:innen erbringen wesentliche Leistungen und spielen etwa bei Bauaufträgen eine zentrale Rolle. Anders als Generalübernehmer:innen erbringen sie diese Leistungen selbst. Der oder die GU bedient sich dabei häufig auch Nachunternehmer:innen (Subunternehmer:innen). Die Auftraggeberseite befindet sich hierbei nur mit dem Generalunternehmen in einer Rechtsbeziehung.

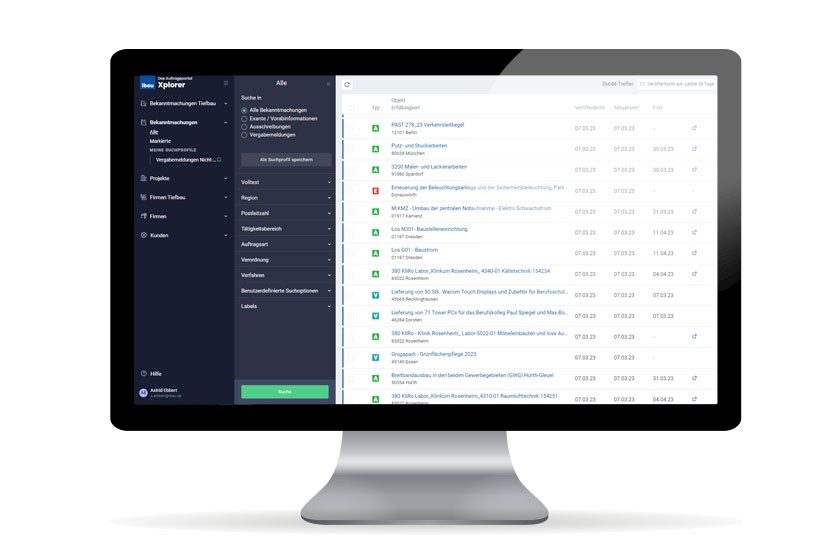

Mit ibau finden Sie passende Ausschreibungen & Aufträge: Jetzt Auftragschancen entdecken!

Inhaltsverzeichnis

- Was ist ein Generalunternehmer?

- Worin unterscheidet sich ein Generalunternehmer von Generalübernehmern und anderen Bezeichnungen?

- In welchen Bereichen kommt ein Generalunternehmer zum Einsatz?

- Wie läuft die Zusammenarbeit mit Subunternehmern ab?

- Welche Vertragsarten gibt es bei der Beauftragung eines GU?

- Welche gesetzlichen Regelungen sind relevant?

- Welche Risiken trägt der GU gegenüber dem Auftraggeber?

- Welche Gewährleistungsfristen gelten bei GU-Verträgen?

Was ist ein Generalunternehmer?

Ein Generalunternehmen ist ein Unternehmen, das einen Bauauftrag in voller Verantwortung übernimmt. Dabei gehen Auftraggeber und Generalunternehmer einen Vertrag ein.

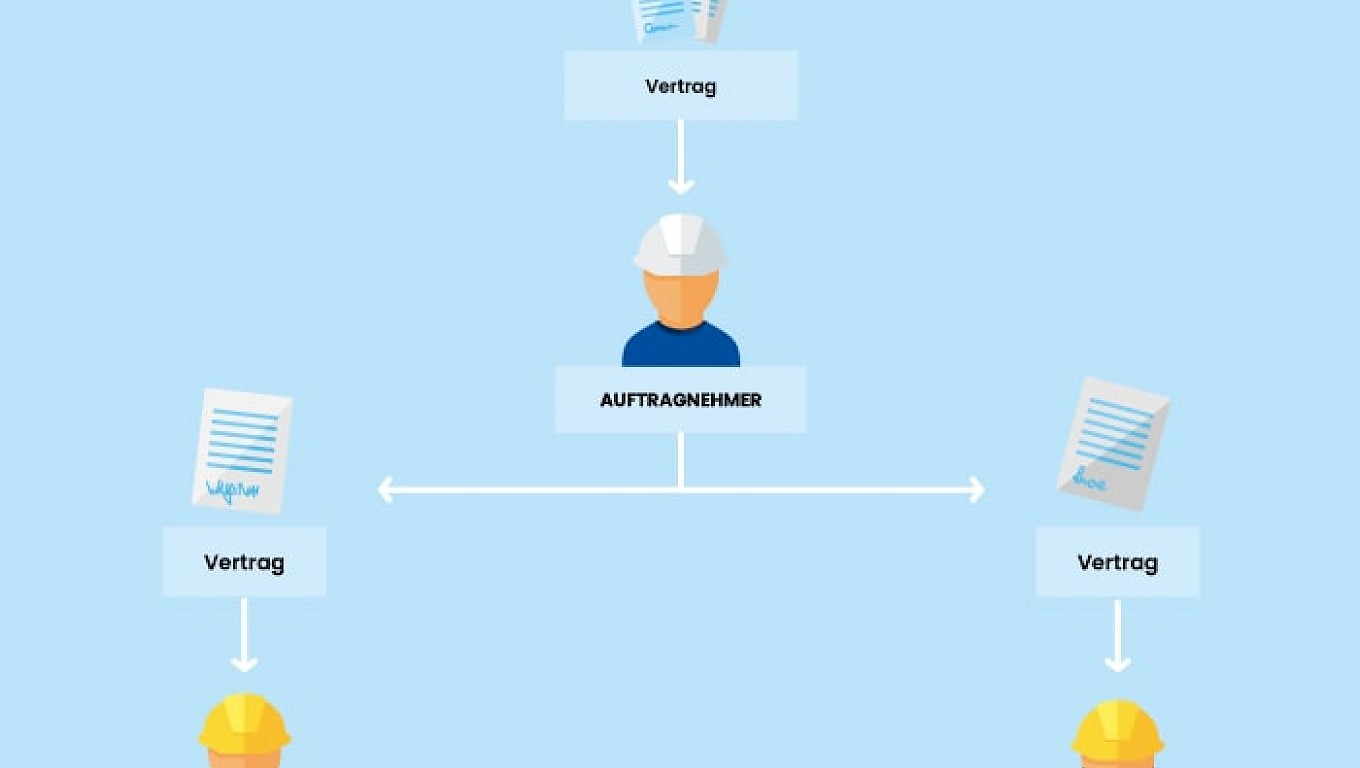

Der Generalunternehmer beziehungsweise die Generalunternehmerin lässt sich als Gesamtunternehmer:in verstehen. Meistens nutzen Auftraggeber:innen Generalunternehmen bei der Ausführung von Bauaufträgen. Generalunternehmer:innen verpflichten sich dabei zur Erfüllung des Auftrags, beschäftigen dazu aber meist Nachunternehmen beziehungsweise Subunternehmen. Während Auftraggeber:innen nur mit den Generalunternehmer:innen rechtlich verbunden sind, stehen die Generalunternehmen ihrerseits in Rechtsbeziehung zu ihren Subunternehmen.

Worin unterscheidet sich ein Generalunternehmer von Generalübernehmern und anderen Bezeichnungen?

Generalunternehmer koordinieren Subunternehmen und erbringen Eigenleistungen, übernehmen jedoch nicht die Planung. Im Gegensatz zu Totalunternehmen, Generalübernehmern und Bauträgern ist ihr Aufgabenbereich klar abgegrenzt und weniger umfassend.

In einer Erklärung zu Generalunternehmer:innen ist eine begriffliche Abgrenzung von verwandten Bezeichnungen wichtig. Generalunternehmen unterscheiden sich etwa von Totalunternehmen, von Generalübernehmen, von Bauträger:innen und von Teil-Generalunternehmen. Umgangssprachlich findet der Begriff Generalunternehmen gelegentlich auch Verwendung zur Beschreibung der Leistungen dieser anderen Unternehmerarten. Jedoch unterscheiden sich diese unter anderem im Umfang ihres Aufgabenbereichs.

Generalunternehmer:in und Totalunternehmer:in

Totalunternehmen übernehmen die Planung des Vorhabens, beauftragen Subunternehmen und vollbringen Eigenleistungen. Anders bei Generalunternehmen, die einzig für die Koordination von Subunternehmen sowie die zu erbringende Eigenleistung verantwortlich sind. Die Planung obliegt in der Regel einer dritten Partei, etwa Kund:innen oder einem Architekten beziehungsweise einer Architektin.

Generalunternehmer:in und Generalübernehmer:in

Ebenso wie Totalunternehmen übernehmen auch Generalübernehmer:innen (GÜ) die Planung des Projekts. Diesen obliegen sämtliche Koordinationsaufgaben, sie erbringen jedoch keine Eigenleistung. Im Gegensatz zum GU hat ein:e Generalübernehmer:in kein eigenes Unternehmen für den Bau und beschäftigt keine eigenen Arbeiter:innen, sondern delegiert alle Leistungen an Subunternehmen.

Generalunternehmer:in und Generalplaner:in

Generalplaner:innen übernehmen die gesamte Planung deines Bauvorhabens – beispielsweise die Objektplanung und die Fachplanungen – und vergeben einzelne Leistungen an Subunternehmer:innen. Wie Generalübernehmer:innen sind sie also nur für die Planung verantwortlich, ohne Arbeiten auszuführen.

Generalunternehmer:in und Bauunternehmer:in

Bauunternehmer:innen sind im Hoch- und Tiefbau anzutreffen. Sie übernehmen sowohl Bauaufträge als auch Reparatur-, Wartungs- und Modernisierungsaufträge. Im Bausektor sind sie mit einer fachlichen Qualifikation, wie einem Handwerksmeister oder Ingenieur-Abschluss, in der entsprechenden Richtung einzustellen.

Generalunternehmer:in und Bauträger:in

Bauträger:innen bieten praktische Komplettpakete an: Sie erwerben das Grundstück, planen und koordinieren den Bau. Bei der Arbeit können Bauträger:innen ebenfalls Subunternehmen beschäftigen, die die Arbeit für sie erleichtern. GU kümmern sich lediglich um das Haus, die Suche nach einem geeigneten Grundstück gehört nicht zu den Aufgaben.

Generalunternehmen und Teil-Generalunternehmen

Typischerweise betrauen Auftraggeber:innen ein Generalunternehmen mit der gesamten Erfüllung eines Auftrags. Es ist jedoch möglich, Generalunternehmen lediglich mit Teilleistungen zu beauftragen. So lassen sich beispielsweise einzelne Gewerke via Einzelvergabe an verschiedene Teil-Generalunternehmen auslagern. Bei Bauaufträgen kann etwa ein Teil-Generalunternehmen mit der Baukonstruktion beauftragt werden, während ein anderes für die Technik der Gebäude zuständig ist.

In welchen Bereichen kommt ein Generalunternehmer zum Einsatz?

Ein Generalunternehmer kommt in verschiedenen Bereichen zum Einsatz, vor allem im Bauwesen, aber auch in anderen Projektbereichen, in denen komplexe Leistungen koordiniert werden müssen.

Welche typischen Aufgaben übernimmt ein GU?

Generalunternehmen übernehmen Bauleistungen in ihrem jeweiligen Gewerk, während sie Subunternehmen technisch und zeitlich koordinieren. Dabei stehen sie dem Auftraggebenden und anderen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Das übergeordnete Ziel ist die schlüsselfertige Erstellung der gewünschten (Bau-)Leistung. Häufig handelt es sich hierbei um Immobilien. Zu den Aufgabenbereichen des Generalunternehmens gehört in erster Linie die Koordination der Leistungen aller am Vorhaben Beteiligten. Dazu zählt insbesondere die technische und zeitliche Koordination der beauftragen Subunternehmen.

Das Generalunternehmen handelt als einzige Ansprechperson, die zugleich den Bau organisiert und die anfallenden Arbeiten verteilt. Weiterhin steht das GU dem oder der Auftraggeber:in in sämtlichen Fragen während der Bauausführung zur Seite. Da es als einziges eine vertraglich geregelte Beziehung zur Auftraggeberseite hat, liegt hier die Gesamtverantwortung. Wird eine Baufirma oder ein Generalunternehmen einzig mit Planungsarbeiten anstatt mit Bauarbeiten beauftragt, ist die HOAI anwendbar.

Welche Gewerke führt ein Generalunternehmer selbst aus, welche werden an Nachunternehmer vergeben?

Pauschal lässt sich nicht sagen, welche Gewerke vom Generalunternehmer übernommen werden und welche weiter vergeben werden. Der Generalunternehmer entscheidet je nach Spezialisierung, welchen Teil der Arbeiten er selbst übernimmt und welche Aufgaben er auslagert.

Welche Verantwortlichkeiten trägt ein GU im Bauprozess?

Ein Generalunternehmen trägt die Gesamtverantwortung für termingerechte und regelkonforme Umsetzung eines Bauprojekts – auch für Mängel, die durch Subunternehmen entstehen.

Das Generalunternehmen steht im Vertragsverhältnis zu all den von ihm eingesetzten Nachunternehmen. Dies betrifft insbesondere Mängelansprüche gegenüber den Subunternehmen. Der GU haftet laut § 278 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für das gesamte Auftragsvorhaben gegenüber dem oder der Auftraggeber:in in vollem Umfang. Davon ausgenommen sind die Planung des Projekts selbst sowie die Bauplanung. Diese bleibt Aufgabe des oder der Bauherr:in, allerdings werden dafür meist Dritte wie Fachplaner:innen und Architekt:innen engagiert.

Das Generalunternehmen ist zudem für die Subunternehmen verantwortlich; in der Regel kennt es diese und kann sich auf ihre Arbeit verlassen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit Subunternehmern ab?

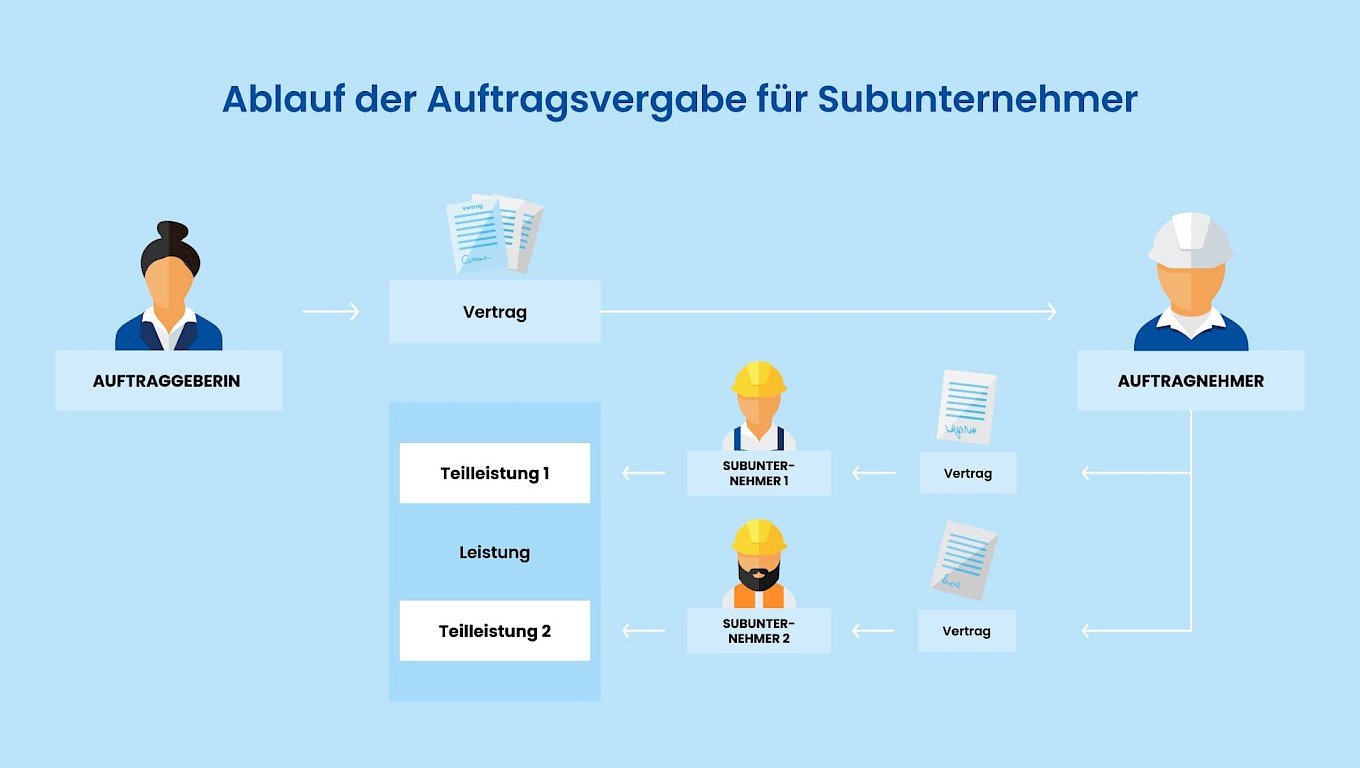

Generalunternehmen beauftragen Subunternehmen, die eigenverantwortlich bestimmte Aufgaben übernehmen und vertraglich geregelte Bedingungen einhalten.

Generalunternehmen vergeben einzelne Aufträge an Subunternehmen – diese sind dann für jeweils ihr spezielles Aufgabengebiet zuständig und gegenüber dem GU verantwortlich. In Verträgen werden die konkreten Zuständigkeiten beschrieben sowie die Dauer des Auftrags, Arbeitsmittel und Ausführungsort.

Das Generalunternehmen koordiniert Subunternehmer:innen und plant den gesamten Bauablauf. Die Subunternehmer:innen führen dabei ihre Arbeiten eigenständig mit ihren Arbeitenden aus. Daher hat das GU kein Recht, die Beschäftigten des Subunternehmens anzuweisen. Auch in die Ausführung der Arbeiten selbst darf es nicht eingreifen – lediglich die Kontrolle ist erlaubt.

Welche Vertragsarten gibt es bei der Beauftragung eines GU?

Beauftragt ein Auftraggeber ein Generalunternehmen, wird zwischen ihnen ein Generalunternehmervertrag ausgemacht. Dieser kann je nach Bauprojekt ein Pauschalvertrag oder ein Einheitspreisvertrag sein.

Bei der Begriffsbestimmung spielt der Generalunternehmervertrag eine wichtige Rolle. Mit diesem entfällt für die Auftraggeberseite der Aufwand der Koordination verschiedener Gewerke und Unternehmen. Das GU beauftragt geeignete Firmen und Handwerker:innen und geht mit den entsprechenden Subunternehmen Verträge ein. Für den oder die Auftraggeber:in gelten daher nur die Bestimmungen im Generalunternehmervertrag. Bei Komplikationen mit den Subunternehmen trägt das Generalunternehmen die Verantwortung und muss im Zweifelsfall rechtlich dafür einstehen.

Wichtige Vertragsaspekte

Der Werkvertrag zwischen AG und GU ist auch ohne notarielle Unterschrift gültig. Dennoch sollte er, bevor er unterschrieben wird, rechtlich geprüft werden. Hierfür empfiehlt sich ein:e Bausachverständige:r oder ein:e Jurist:in. Zudem ist darauf zu achten, dass die folgenden Aspekte in dem Schreiben berücksichtigt werden:

- Bauleistungen: Bauleistungen des Generalunternehmens sollten möglichst detailliert beschrieben werden; die einzelnen Gewerke brauchen nicht erwähnt werden.

- Kostenaufstellung: Für jede Leistung sollte eine Kostenaufstellung vorliegen. Ebenfalls wichtig ist der Zahlungsplan, in dem die verschiedenen Summen sowie deren Zahlungsfrist festgehalten werden.

- Baubeschreibung: Der oder die Auftraggeber:in hat laut Bauvertragsrecht Recht auf eine ausführliche Baubeschreibung. Ohne die Unterlagen zu Konstruktion, Technik und Ausbau haftet das Generalunternehmen.

- Fertigstellungstermin: Der Vertrag beinhaltet den verbindlich festgelegten Fertigstellungstermin. Bei Nichteinhaltung ist in der Regel eine Vertragsstrafe vermerkt.

- Rechtliche Bedingungen: AGB, Garantieerklärungen und andere rechtliche Rahmenbedingungen sollten dem Generalunternehmervertrag beiliegen.

Pauschalvertrag und Einheitspreisvertrag

Für die Vergütung der Leistungen eines Generalunternehmens kommen in der Praxis vor allem zwei Vertragsarten zum Einsatz: der Pauschalvertrag und der Einheitspreisvertrag.

Ein Pauschalvertrag wird häufig bei schlüsselfertigen Bauprojekten verwendet. Dabei wird die gesamte Bauleistung zu einem festen Gesamtpreis vereinbart, was eine klare Kalkulation und einen geringeren Abstimmungsaufwand ermöglicht. Der ausgehandelte Festpreis gewährt eine gewisse Planungssicherheit: Selbst, wenn die Kosten für die Baumaterialien steigen, bleiben für Bauherr:innen die ausgehandelten Preise bestehen.

Ein Einheitspreisvertrag hingegen bietet sich an, wenn der Leistungsumfang noch nicht genau feststeht. Hier erfolgt die Abrechnung auf Basis der tatsächlich erbrachten Leistungen, was Flexibilität bei Änderungen ermöglicht. Für Generalunternehmer:innen bedeutet das ein geringeres Risiko bei Planungsänderungen, während Auftraggeber:innen allerdings keine vollständige Kostensicherheit haben.

Welche gesetzlichen Regelungen sind relevant?

Generalunternehmerverträge zählen zu Werkverträgen und werden nach BGB geregelt – oder, wenn vereinbart, zusätzlich nach VOB/B. Dies hängt davon ab, was zwischen Auftraggeber:in und Generalunternehmer:in beschlossen wird.

Generalunternehmerverträge unterliegen den allgemein gültigen Vorschriften zum Werkvertrag nach §§ 631 bis § 650 BGB. Damit verpflichten sich Generalunternehmen dazu, eine Bauleistung vollständig und erfolgreich zu Ende zu bringen. Weitere Vorschriften sind § 640 BGB zur Abnahme, §§ 634 ff BGB zur Mängelhaftung und § 637 zur Selbstvornahme. Bei Instandhaltungsmaßnahmen greift § 2 HOAI.

Bei längeren oder komplexeren Bauvorhaben kann ein Vertrag nach VOB/B vereinbart werden. Grundlegend ist dies ebenfalls ein Werkvertrag, aber die Vertragsbedingungen werden an die bauspezifischen Angaben der VOB angepasst. Aber: Der Vertrag kann nur an der VOB/B ausgerichtet werden, wenn sie für das gesamte Bauvorhaben gilt. In diesem Fall stehen die Vorgaben der VOB/B über denen des BGB.

Öffentliche Vergabe an Generalunternehmer:innen

Bei öffentlichen Ausschreibungen gilt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB). Sie besagt, dass das Vergabeverfahren nach Losen erfolgt (§ 5 VOB/A). Die Vergabe an ein GU wäre aber eine Gesamtvergabe, also keine Losvergabe. Eine Gesamtvergabe ist nur möglich, wenn technische oder wirtschaftliche Gründe überwiegen. In diesem Fall ist zu belegen, dass die Umsetzung günstiger wäre oder, dass bestimmte Synergieeffekte eintreten. Ohne diese Begründung kann das Verfahren aufgrund von Verfahrensfehlern aufgehoben werden, sodass Bietende bzw. Generalunternehmen den Zuschlag verlieren.

Welche Risiken trägt der GU gegenüber dem Auftraggeber?

Das Generalunternehmen trägt hohe Risiken wie Termin-, Abnahme-, Kalkulationsrisiken und mögliche Mängelansprüche.

Mit der hohen Verantwortung gehen aufgrund vertraglicher Bindungen hohe Risiken für das Generalunternehmen einher. Dazu gehören das Terminrisiko, das Abnahmerisiko und das Kalkulationsrisiko. Auch eventuelle Mängelansprüche sind zu berücksichtigen. Kalkulationsrisiken bestehen insbesondere, wenn die Ausschreibung eines Auftrags nicht en détail erfolgt, denn häufig wird nur mit Leistungsprogrammen gearbeitet. Bei langer Bauzeit können Preiserhöhungen stattfinden, die in keinem Verhältnis zu einem festgelegten Pauschalpreis stehen. Terminrisiken äußern sich primär in Form von Vertragsstrafen, falls nicht alle beteiligten Subunternehmen ihre Arbeiten fristgerecht erledigen.

Welche Risiken bestehen für Bauherren?

Auftraggeber müssen sich auf die Zuverlässigkeit des gewählten Generalunternehmens verlassen, das Bauvorhaben wie gewünscht durchzuführen. Bei der Wahl der Subunternehmen haben sie kein Mitspracherecht.

Risiken bestehen beiderseits – auch Bauherr:innen müssen ein paar Risiken betrachten. Bei der Wahl der Gewerke haben sie nämlich kein Mitspracherecht, sondern müssen sich auf das Urteilsvermögen des Generalunternehmens verlassen. Ebenfalls zu beachten: Das GU beurteilt den Baufortschritt unter Umständen nicht objektiv. Ein:e unabhängige:r Gutachter:in kann hier Klarheit schaffen, indem er oder sie auf der Baustelle den Fortschritt des Hauses beurteilt. Zudem besteht das Risiko der Insolvenz, sodass das GU oder eines der Gewerke zahlungsunfähig wird. Daher ist es empfehlenswert, dass Auftragnehmer:innen eine Vertragserfüllungsbürgschaft einrichten und damit alle wichtigen Aspekte gegenüber den Kund:innen absichern. Auch mögliche Vorauszahlungen sollten mit einer Vorauszahlungssicherheit abgesichert werden.

Welche Gewährleistungsfristen gelten bei GU-Verträgen?

Bei GU-Verträgen gelten in der Regel die gesetzlichen Gewährleistungsfristen von fünf Jahren für Bauwerke (§ 634a BGB), gerechnet ab Abnahme des Werks.

Wie bereits erwähnt, sind Generalunternehmen für Nachunternehmen verantwortlich. Da Auftraggeber:innen einzig mit Generalunternehmen einen Vertrag eingehen, obliegt den GU auch die Verantwortung, dass die Leistungen der beauftragten Unternehmen den Wünschen des oder der AG entsprechen sowie pünktlich zum vereinbarten Termin fertig sind. Gewährleistungsansprüche stellen Bauherr:innen selbst an den oder die GU, diese:r wendet sich damit an die Nachunternehmen.

Gratis E-Book: Bieten Sie erfolgreich auf Bauprojekte