Subunternehmer

Bei Subunternehmer:innen handelt es sich um eigenständige Unternehmer:innen, die von einem Generalunternehmen (auch: vorgelagertes Hauptunternehmen) Aufträge erhalten. Die Bedingungen sind mit dem beauftragenden Unternehmen vertraglich zu vereinbaren, und zwar in einem Werk- oder Dienstvertrag, auch Subunternehmervertrag genannt. Subunternehmen sind vor allem in den Segmenten Handwerk und Dienstleistung anzutreffen.

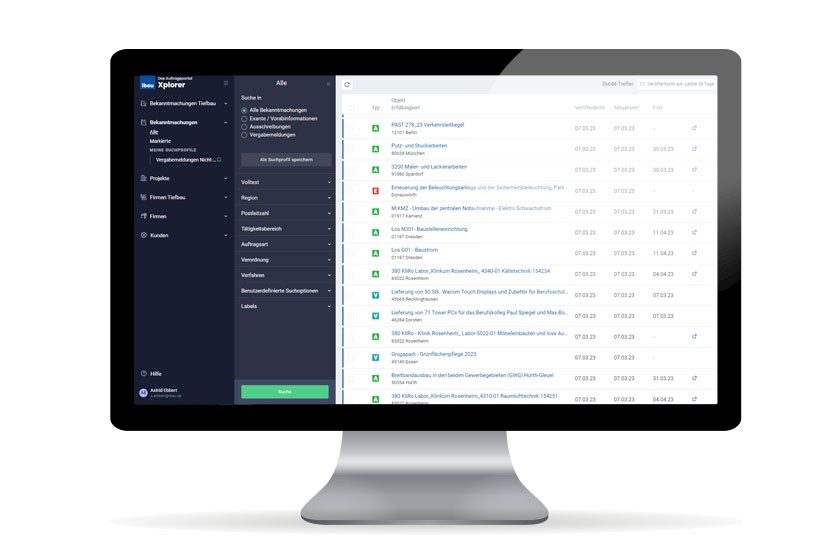

Finden Sie jetzt passende Aufträge in Ihrer Region

Definition: Was ist ein Subunternehmer?

Ein Subunternehmen oder auch Nachunternehmen wird von einem Generalunternehmen mit der Ausführung von Nebenleistungen beauftragt, während das Generalunternehmen oder Hauptunternehmen den Auftrag direkt vom Auftraggeber beziehungsweise der Auftraggeberin erhält . Das Generalunternehmen vergibt somit einzelne Aufträge für Malerarbeiten und Elektroinstallationen an Subunternehmen.

Wann bin ich Subunternehmer:in?

Subunternehmer:innen sind zunächst einmal Selbstständige oder Unternehmen, die generell Aufträge ausführen. Sobald sie im Auftrag eines Hauptunternehmens Leistungen erbringen, spricht man von einem Subunternehmen. Häufig findet man Subunternehmen im Handwerk, Baugewerbe, in der Logistik für Transportaufträge, Dienstleistungssektor sowie im öffentlichen Personennahverkehr zur Personenbeförderung. Mit den eigentlichen Auftraggeber:innen gehen Subunternehmen keine vertragliche Beziehung ein, der komplette Arbeitsvertrag wird mit dem Hauptunternehmen geregelt.

Rechtliche Situation von Subunternehmen

Es besteht keine Rechtsbeziehung zwischen dem oder der ursprünglichen Auftraggeber:in und dem Nachunternehmen. Durch das fehlende Verhältnis haben Auftraggeber:innen auch keinerlei Haftungsansprüche gegen das Subunternehmen. In der Regel werden solche Punkte vertraglich geregelt und festgehalten. Daraus folgt, dass für den Subunternehmen das Hauptunternehmen haftet. Ist das Subunternehmen Verursacher einer Leistungsstörung, geht die Verantwortung dafür direkt an das Hauptunternehmen über.

Bei Baumängeln können betroffene Bauherr:innen Ansprüche dem Hauptunternehmen gegenüber geltend machen. Das Hauptunternehmen wiederum ist befugt, diese Ansprüche an das Subunternehmen weiterzugeben und die Beseitigung der Mängel zu verlangen.

Vorsicht ist jedoch bei Sozialversicherungsbeiträgen geboten! Laut der Nachunternehmerhaftung müssen Auftragnehmer:innen sicherstellen, dass Subunternehmen die Sozialversicherungsbeiträge tatsächlich abführen. Ist dies nicht der Fall, haftet das Generalunternehmen als Bürge für diese Abgaben.

Gründe für den Einsatz von Subunternehmern

Subunternehmen sind hauptsächlich in den Branchen Baugewerbe, Logistik und Transport, IT, Reise und Tourismus, im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und in der Landwirtschaft anzutreffen. Die Gründe für den Einsatz von Subunternehmen liegen in erster Linie in der Einsparung von Kosten, da es sich bei der Auftragsvergabe eindeutig um Outsourcing handelt. Damit entfallen Lohn- und Lohnnebenkosten vollständig; bezahlt wird ausschließlich nach Leistung innerhalb des vertraglichen Rahmens. Darüber hinaus können Auftragsspitzen im Hauptunternehmen durch Subunternehmen aufgefangen werden. Und nicht selten profitiert das Hauptunternehmen von speziellen Kenntnissen der Subunternehmen.

- Kostenersparnis durch Outsourcing

- Fachkenntnisse können bei Bedarf eingeholt werden

- Zusätzliche Fachkräfte bei Bedarf, etwa bei Auftragsspitzen

Subunternehmen: Erklärung der Einsatzgebiete anhand konkreter Beispiele

In der Reise- und Tourismusbranche setzen Reiseveranstalter:innen unter anderem einzelne Beförderungsunternehmen als Subunternehmen ein. Auch Reiseleitungen und Beherbergungsbetriebe können in dieser Branche als Subunternehmen fungieren.

Im Öffentlichen Personennahverkehr erbringen die Hauptunternehmen in der Regel nur einen Teil der Beförderungsleistungen. Die restlichen Leistungen werden an unterschiedliche Subunternehmen vergeben. Die EU schreibt vor, dass die Subunternehmer-Quote maximal 50 Prozent betragen darf.

Vorteile: Schneller Start und Kostenersparnis

Vor allem Existenzgründer:innen profitieren vom Einsatz eines oder mehrerer Subunternehmen. Häufig können sie erst dann Aufträge realisieren, wenn sie Aufgaben oder Teilaufgaben an Spezialist:innen auslagern. Zusätzliche Kosten in Form von Lohnzahlungen oder Sozialversicherungsbeiträgen fallen bei dem Einsatz eines Subunternehmers ebenfalls weg.

Auch Subunternehmer:innen selbst können von ihrer vertraglichen Beziehung zu Hauptunternehmen profitieren. Sie erhalten beispielsweise Zugang zu neuen Kundenkreisen, ohne selbst Kundenakquise zu betreiben. Das Subunternehmen arbeitet somit selbstständig, erhält jedoch den Auftrag über das Hauptunternehmen. Gerade nach einer Existenzgründung erleichtert dies die Arbeit.

Darüber hinaus können sie in Projekte mit größeren und komplexeren Aufgabenstellungen eingebunden werden. Auch die Aussicht auf Folgeaufträge steigt im Rahmen des Subunternehmertums signifikant.

Nachteile: Scheinselbstständigkeit und Finanzen

Häufig fehlt der direkte Kontakt mit den Kund:innen, zudem erwähnen Hauptauftragnehmen das Subunternehmen selten bei ihren Kunden. Dadurch fällt der Bekanntheitsgrad des Spezialist:innen eher gering aus und weitere Aufträge bei Neukund:innen bleiben unter Umständen aus.

Wer als Subunternehmen für lediglich ein Hauptunternehmen tätig ist, wird als Scheinselbstständige:r eingestuft. Damit wird die selbstständige Tätigkeit als Subunternehmen fälschlich geführt und ist laut Gesetz rechtswidrig. Auch aus finanztechnischer Sicht besteht ein erhebliches Risiko.

Weiterführende Erklärung zu Subunternehmer:innen: Merkmale einer Scheinselbstständigkeit

Im Sozialversicherungsrecht gilt ein:e Scheinselbstständige:r als Arbeitnehmer:in. Er ist verpflichtet, Beiträge für die Sozialversicherung abzuführen. Stellt die Sozialversicherungsträgerschaft eine Scheinselbstständigkeit fest, endet die unternehmerische Tätigkeit ohne weitere Frist. Das Gewerbe ist abzumelden, und es besteht keine Kammermitgliedschaft mehr.

Bei der Beurteilung einer Scheinselbstständigkeit greifen folgende Kriterien:

- Das Subunternehmen ist dem Hauptunternehmen gegenüber weisungsgebunden und wird in dessen Arbeitsorganisation eingegliedert. Das Subunternehmen kann keine eigenen Geschäftsräume vorweisen und tritt in der Arbeitskleidung des Hauptunternehmens auf.

- Das Subunternehmen ist ausschließlich oder zumindest im Wesentlichen für nur eine:n Hauptauftraggeber:in tätig. Der oder die Sozialversicherungsträger:in setzt dabei als Maßstab einen Umsatz in Höhe von 5/6 des Gesamtumsatzes an.

- Das Subunternehmen hat keine regelmäßig Beschäftigten mit einem Gehalt von mehr als 400 Euro. Mitarbeitende Familienangehörige werden berücksichtigt, auch wenn deren Gehalt unter dieser Grenze liegt.

- Das Hauptunternehmen beauftragt das Subunternehmen mit Aufgaben, die auch seine eigenen Mitarbeiter:innen ausführen.

- Vor Beginn der Selbstständigkeit war das Subunternehmen als Mitarbeiter:in beim Hauptunternehmen beschäftigt.

Abonnieren Sie jetzt den ibau Newsletter!

Vertragliche Vereinbarungen zwischen Subunternehmer und Hauptunternehmer

Wer Aufträge an ein Subunternehmen vergibt bzw. als Subunternehmen Aufträge annimmt, sollte bereits vor Beginn der Tätigkeit einen Werk- oder Dienstvertrag ausarbeiten und abschließen.

Der Werkvertrag für Subunternehmer

Bei einem Werkvertrag handelt es sich um ein gegenseitiges Vertragsverhältnis. Das Werkunternehmen verpflichtet sich, das versprochene Werk herzustellen; der oder die Werkbesteller:in verpflichtet sich, den vereinbarten Werklohn zu zahlen. In §§ 631 ff. des BGB sind die rechtlichen Normen zum Werkvertrag festgehalten.

Vergütung

Das Werkunternehmen schuldet beim Werkvertrag das Erreichen eines festgelegten und zuvor vereinbarten Zieles oder Erfolgs. Dabei geht das Werkunternehmen mit der Herstellung in Vorleistung, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die Vergütung wird erst fällig, wenn das Werk durch den oder die Werkbesteller:in abgenommen wurde. Gleichzeitig beginnt die Gewährleistungsfrist. Liegen Sachmängel vor, haftet das Werkunternehmen gegenüber dem oder der Werkbesteller:in. Dabei greifen die Vorschriften der Sachmängelhaftung.

Kündigung

Solange das vereinbarte Werk nicht vollendet wurde, können beide Parteien den Subunternehmervertrag jederzeit kündigen. Kündigt der oder die Werkbesteller:in vorzeitig, hat das Werkunternehmen einen Anspruch auf seine Vergütung, reduziert um die sogenannten "ersparten Aufwendungen". Sprich, er wird lediglich für die bereits geleistete Arbeit entlohnt.

Nachunternehmereinsatz bei VOB-Verträge

Bei einem VOB-Vertrag ist für den Nachunternehmereinsatz eine schriftliche Zustimmung des oder der Auftraggeber:in erforderlich, wenn das Hauptunternehmen die Arbeiten selbst ausführen kann. Zusätzlich müssen Namen und Kontaktdaten des Nachunternehmerm bis zum Leistungsbeginn an den oder die Auftraggeber:in übermittelt werden.