Vergabeverfahren

Bund, Länder und Gemeinden zählen zu den öffentlichen Auftraggeber:innen, die verpflichtet sind, ihre Aufträge über ein Vergabeverfahren zu vergeben. Vergabeverfahren sind dann verpflichtend, wenn die öffentliche Hand Aufträge an Unternehmen vergibt und der Auftragswert die Grenze der Direktvergabe übersteigt.

Mit ibau finden Sie passende Ausschreibungen & Aufträge: Jetzt Auftragschancen entdecken!

Definition: Was ist ein Vergabeverfahren?

Als Vergabeverfahren wird der Prozess der Ausschreibung der öffentlichen Hand bezeichnet. Es wird sowohl für Bauleistungen als auch bei Planungsleistungen eingesetzt. Das Verfahren regelt die Auftragsvergabe an Unternehmen. Dabei können sie zwischen unterschiedlichen Verfahrensarten wählen:

- Freihändige Vergaben

- Beschränkte Ausschreibungen

- Öffentliche Ausschreibungen

An das Vergaberecht sind zum Teil auch private Auftraggeber:innen gebunden, etwa Trinkwasser- oder Energieversorger und Verkehrsunternehmen. Im Unterschwellenbereich wird das Verfahren durch die UVgO geregelt, während im Oberschwellenbereich die Regeln des GWB greifen.

Wann muss ein Vergabeverfahren durchgeführt werden?

Bei der Beschaffung von Lieferungen, Dienst- und Bauleistungen können öffentliche Auftraggeber:innen nicht frei entscheiden, wo sie diese erwerben. Sie müssen in der Regel den Vorschriften des nationalen bzw. europäischen Vergaberechts folgen und ein formales Vergabeverfahren durchführen.

Ausnahmeregelung: Direktvergabe

Die Ausnahme bildet die Direktvergabe. Solange der Auftragswert die festgesetzte Grenze nicht überschreitet, können Unternehmen die Aufträge ohne Vergabeverfahren vergeben.

Gründe für ein Vergabeverfahren

Die Gründe für die Auftragsvergabe über ein festgelegtes Verfahren sind vielfältig. Vergabeverfahren betreffen nicht nur Aufträge innerhalb Deutschlands, sondern auch innerhalb der EU. Wann eine Ausschreibung europaweit ausgeschrieben wird, bestimmt der jeweilige Schwellenwert.

Ziel und Zweck des Vergabeverfahrens

Das Verfahren ist formal strukturiert und verfolgt den Zweck, die gewünschten Leistungen und Lieferungen von den Unternehmen zu beziehen, der das aus wirtschaftlicher Sicht günstigste Angebot eingereicht hat. Die Ziele dahinter lauten:

- sparsame Verwendung der Mittel

- Bekämpfung von Vetternwirtschaft und Korruption

Pflicht zur Berücksichtigung mittelständischer Interessen

Nach § 97 Abs. 4 GWB sind öffentliche Auftraggeber:innen dazu verpflichtet, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge die Interessen mittelständischer Unternehmen besonders zu berücksichtigen. Die AG haben die Leistungen demnach in der Menge aufgeteilt und nach Art oder Fachgebieten getrennt zu vergeben.

Bei der Aufteilung der Lose in der Menge handelt es sich um sogenannte Teillose; werden die Aufträge nach Fachgebiet oder Art getrennt vergeben, handelt es sich um Fachlose.

Die Teillosbildung und damit verbundene Schwierigkeiten

Hinsichtlich der praktischen Umsetzung sehen sich Auftraggeber:innen häufig vor bestimmte Probleme gestellt. Die AG müssen klären, wie der Begriff "Mittelstand" konkret im jeweiligen vergaberechtlichen Kontext zu definieren ist. Darüber hinaus müssen sie entscheiden, wie groß die Losanzahl sein darf, damit sie als mittelstandsfreundlich betrachtet werden kann.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Das Ministerium hat aus den genannten Gründen ein Projektteam zusammengestellt. Es setzt sich zusammen aus der Ständigen Konferenz der Auftragsberatungsstellen, der Unternehmensberatung BearingPoint und der Rechtsanwaltskanzlei Orrick Herrington & Sutcliffe. Das Projektteam soll ein wissenschaftliches Gutachten erstellen, das die mittelstandsgerechte Losaufteilung erleichtern soll.

Mithilfe eines Online-Tools soll zusätzlich die Ermittlung der idealen Losgröße für ein klassisches mittelständisches Unternehmen erleichtert werden.

Fristen im Vergabeverfahren

Je nach Phase ist das Verfahren an eine andere Frist gekoppelt. Die Angebotsfrist bezeichnet den Zeitraum, in der Bieterfragen gestellt werden können. Zudem können sich Unternehmen bis zum Ablauf der Frist Gedanken machen, ob sie tatsächlich an der Ausschreibung teilnehmen möchte. Ebenfalls erfolgt die Angebotserstellung und –korrektur.

Darauf folgt die Teilnahmefrist. In dieser können die Bieter:innen am Verfahren teilnehmen, indem sie die Unterlagen und Eignungsnachweise vorlegen.

Die Bindefrist beschreibt den Zeitraum, in der der oder die AG noch Nachweise und Erklärungen zur Umsetzung des Projekts verlangen kann. Mithilfe der Zuschlagsfrist steht fest, wann der Zuschlag erteilt wird.

Bei der Dauer von Fristen ist häufig die Verfahrensart ausschlaggebend, auch die elektronische Vergabe (eVergabe) hat Einfluss auf den Zeitrum. Generell wird der Zeitraum von der VgV geregelt, für Bauleistungen greift zudem die VOB.

Zusätzliche Fristen im oberschwelligen Bereich

Für EU-weite Ausschreibungen bzw. oberschwellige Verfahren gelten weitere Fristen. So darf während der Stillhalte- und Wartefrist nach § 134 Abs. 1 GWB kein Zuschlag erteilt werden, damit Bieter:innen gegen die Entscheidung Rechtsschutz suchen können.

Weitere Artikel zum Thema

Übersicht der verschiedenen Vergabeverfahren

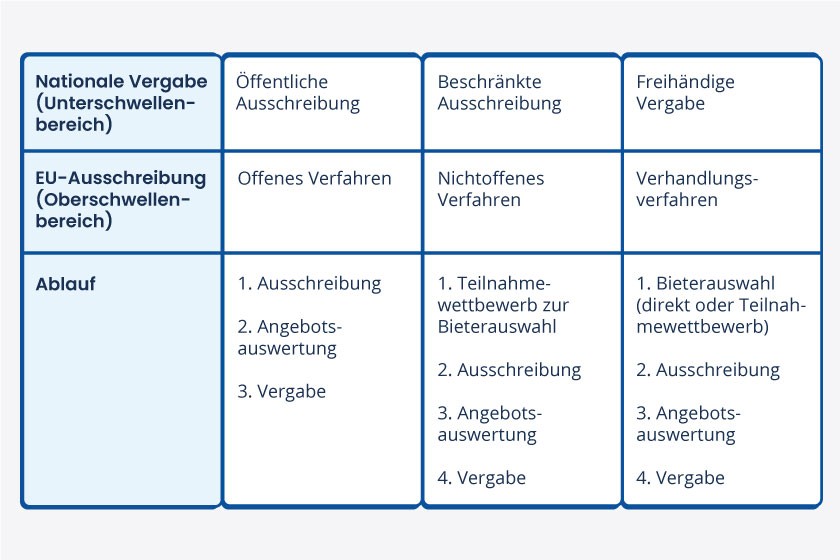

Zur Vergabe öffentlicher Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge hat die öffentliche Hand die Wahl zwischen den verschiedenen Verfahrensarten.

Offenes Verfahren

Der oder die Auftraggeber:in fordert eine unbeschränkte Zahl von Unternehmen auf, Angebote einzureichen. Bei nationalen Verfahren unterhalb der EU-Schwellenwerte wird dieses Verfahren als "öffentliche Ausschreibung" bezeichnet.

Nicht-offenes Verfahren auf europäischer Ebene

Der oder die öffentliche Auftraggeber:in wählt zunächst eine beschränkte Anzahl von Unternehmen aus, und zwar nach öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme und anhand von transparenten, objektiven und nicht-diskriminierenden Kriterien.

Bei nationalen Verfahren unterhalb der europäischen Schwellenwerte wird dieses Verfahren als "beschränkte Ausschreibung" bezeichnet, es ist auch als zweistufiges Verfahren bekannt. Auftraggeber:innen rufen in der Regel öffentlich zum Teilnahmewettbewerb auf und fordert aus dem Kreis der Bewerber:innen eine festgelegte Zahl von Unternehmen auf, Angebote abzugeben.

Verhandlungsverfahren

Dieses Verfahren erlaubt unter anderem die Verhandlung über Auftragskonditionen mit den jeweiligen Unternehmen. Bei nationalen Verfahren unterhalb der EU-Schwellenwerte wird dieses Verfahren als "Verhandlungsvergabe" oder "freihändige Vergabe" bezeichnet. Wird es ohne einen vorherigen Wettbewerb durchgeführt, ist keine Veröffentlichung auf europäischer Ebene notwendig; die Zulassung erfolgt allerdings nur in speziellen Ausnahmefällen.

Wettbewerblicher Dialog

Diese Verfahrensart ist lediglich in europaweiten Ausschreibungen anwendbar. Sie räumt den öffentlichen Auftraggeber:innen größeren Verhandlungsspielraum mit den Bieter:innen ein.

Innovationspartnerschaft

Diese Variante ist ebenfalls nur bei europaweiten Ausschreibungsverfahren anwendbar. Nach dem Teilnahmewettbewerb haben öffentliche Auftraggeber:innen die Möglichkeit, mit ausgewählten Bieter:innen über weitere Angebote zu verhandeln.

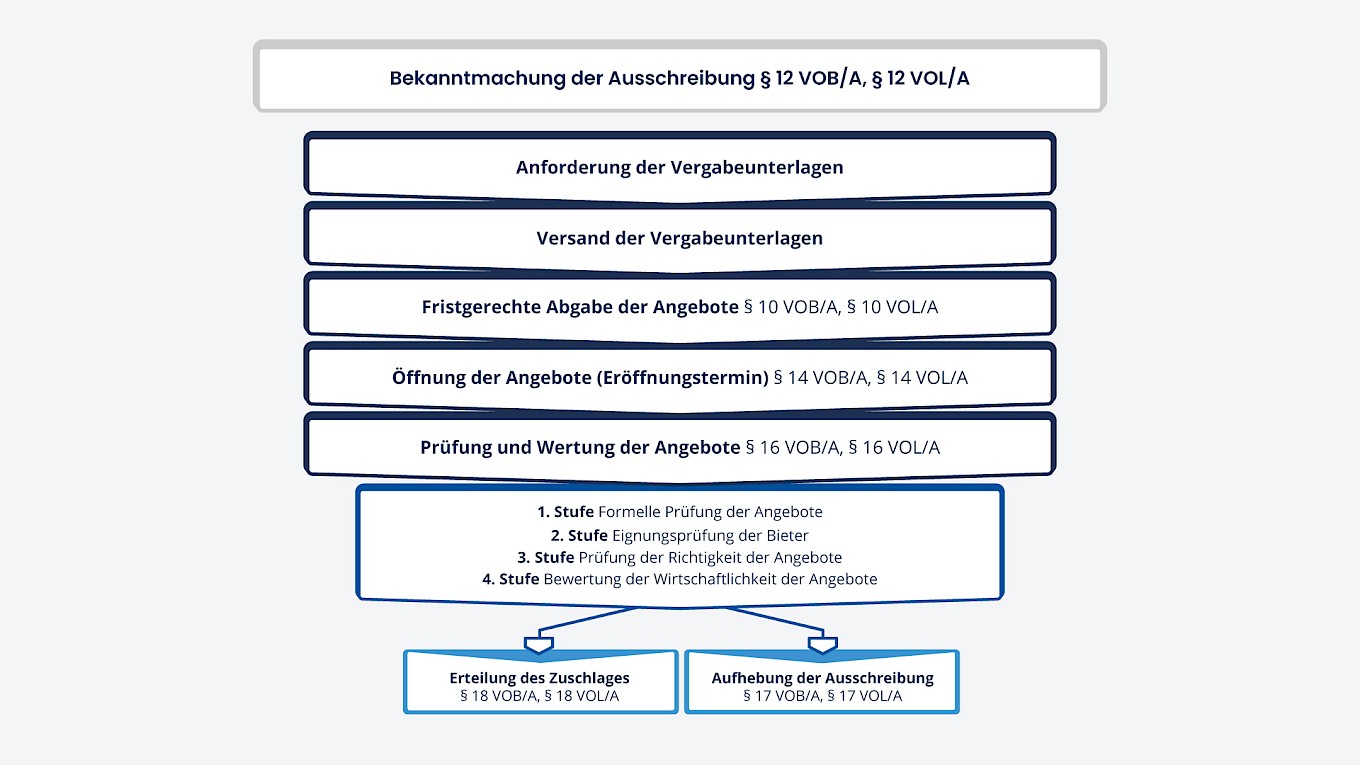

Wann ist ein Vergabeverfahren abgeschlossen?

Sobald die Wartefrist verstrichen ist und ein Unternehmen den Zuschlag für den Auftrag erhält, gilt das Ausschreibungsverfahren als formal beendet. Alternativ besteht die Möglichkeit, das Verfahren durch Aufhebung der Ausschreibung zu schließen. Sollten öffentliche Auftraggeber:innen keinen sachlichen Grund für die Aufhebung nennen, machen sie sich unter Umständen schadenersatzpflichtig.

Veröffentlichung bei Zuschlag

In § 39 Abs. 1 VgV sowie § 18 Abs. 3 VOB/A ist geregelt, dass öffentliche Auftraggeber:innen die Vergabe innerhalb von 30 Tagen nach dem Zuschlag europaweit bekannt geben müssen– vorausgesetzt, der Auftrag liegt oberhalb des EU-Schwellenwertes.

Auch die Vergabe von unterschwelligen Ausschreibungen muss unter Umständen veröffentlicht werden und über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten öffentlich publik bleiben. Dies gilt für folgende Arten:

- Freihändige Vergabe mit mindestens 15.000 Euro Umsatz

- Beschränkte Verfahren mit mindestens 25.000 Euro Umsatz