Planungswettbewerb

Planungswettbewerbe werden in den Bereichen der Architektur, des Städtebaus und der Landschaftsarchitektur als Mittel zur Findung der besten Lösung gewählt. Sie stellen ein geeignetes Mittel zur Qualitätsoptimierung im Planungsprozess dar und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Baukultur. Sie fördern schöpferische Kräfte, Innovation und eine zukunftsgerechte Qualität des Bauens.

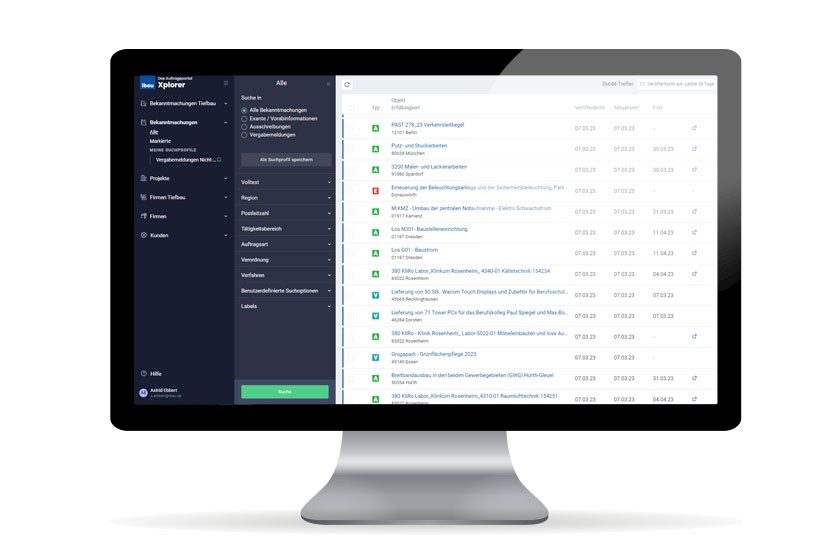

Mit ibau finden Sie passende Ausschreibungen & Aufträge: Jetzt Auftragschancen entdecken!

Was sind Planungswettbewerbe?

§ 78 der Vergabeverordnung (VgV) beschreibt Sinn und Zweck von Planungswettbewerben. Er gewährleistet die Wahl der besten Lösung der Planungsaufgabe und ist gleichzeitig ein geeignetes Instrument zur Sicherstellung der Planungsqualität und Förderung der Baukultur. Er verfolgt das Ziel, alternative Vorschläge für Planung, insbesondere auf dem Gebiet der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens, auf der Grundlage veröffentlichter einheitlicher Richtlinien zu erhalten. Planungswettbewerbe können vor oder ohne Vergabeverfahren ausgerichtet werden. Es handelt sich dabei um ein anonymisiertes Verfahren. Im Wettbewerb geht es hauptsächlich um die Planung selbst, also ihre Qualität, Innovation und Bedeutung für die Baukultur. Natürlich muss der oder die Auslober:in auch hier schon die Kosten im Hinterkopf haben, auf diesen liegt aber noch nicht der Schwerpunkt. In § 78 Abs. 2 VgV wird der Planungswettbewerb noch einmal eindeutig von der Vergabe abgegrenzt. Er wird vor oder ohne Vergabeverfahren ausgerichtet, ist selbst also noch kein Vergabeverfahren.

Da Planungswettbewerbe für die gestalterische Qualität sehr hoch einzuschätzen sind, wird ihre Durchführung immer dann empfohlen, wenn der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu den Investitionskosten steht. Planungsaufgaben, die den EU-Schwellenwert erreichen und deshalb nach GWB bzw. VgV auszuschreiben sind, werden üblicherweise dem Planungswettbewerb unterstellt. Im Standardfall ist der Planungswettbewerb also dem Verhandlungsverfahren vorgeschaltet.

Rechtsgrundlage von Planungswettbewerben

Der Planungswettbewerb ist in der RPW 2013 und der VgV geregelt. Die Richtlinien für Planungswettbewerbe (RPW) haben die Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe (GRW) abgelöst. Ihre erste Fassung, die RPW 2008, wurde 2009 vom Bundesministerium für Verkahr, Bau und Stadtentwicklung veröffentlicht. Daraus ist wiederum die leicht modifizierte RPW 2013 entstanden. Die RPW sind kein Gesetz, sondern Richtlinien, die Auslober:innen anwenden können, aber nicht müssen. Für Baumaßnahmen des Bundes und aller Bundesländer außer Niedersachsen und Bremen sind sie allerdings verbindlich. In Niedersachsen und Bremen wird noch eine spezielle Fassung der alten GRW angewendet, die “Regeln für die Auslobung von Wettbewerben” (RAW). Alle anderen Auslober:innen können theoretisch frei entscheiden, nach welchen Regeln sie ihre Wettbewerbe veranstalten. Architekt:innen sind allerdings beruflich verpflichtet, nur an fairen Wettbewerben teilzunehmen und über solche, bei denen die RPW 2013 angewandt wird, kann man dies mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen. Deswegen verfolgen die Architektenkammern auch das Ziel, die RPW für alle Planungswettbewerbe durchzusetzen.

Die RPW 2013 bestehen aus neun Paragraphen, deren Aufbau sich am chronologischen Ablauf des Planungswettbewerbes orientiert:

- § 1: Grundsätze

- § 2 bis 4: Wettbewerbsbeteiligte, Wettbewerbsverfahren und Wettbewerbsteilnahme

- § 5: Wettbewerbsdurchführung

- § 6 bis 8: Preisgericht, Prämierung und Abschluss des Wettbewerbs

- § 9: Besondere Bestimmung für öffentliche Auslober (u.a. Nachprüfungsmöglichkeiten nach GWB)

Im Anhang der RPW 2013 finden sich zahlreiche Übersichten, Muster und Erläuterungen, die es selbst Neulingen erlauben, schnell und einfach einen guten Eindruck von der Praxis des Planungswettbewerbs zu gewinnen.

Bei Aufträgen, deren geschätzter Auftragswert die EU-Schwellenwerte erreicht, gilt die Vergabeverordnung (VGV). Der Auftragswert beinhaltet das geschätzte Honorar für die ausgelobte Planungsleistung, die Preisgelder und Zahlungen an die Wettbewerbsteilnehmer:innen. In Abschnitt 5 finden sich allgemeine Regelungen für alle Arten von Planungswettbewerben. Für Architekten- und Ingenieurwettbewerbe einschlägige Sonderregelungen stehen in Abschnitt 6, Unterabschnitt 2.

Verfahrensarten bei einem Planungswettbewerb

Nach § 3 der RPW 2013 gibt es zwei Arten des Planungswettbewerbs. Wird der Wettbewerb mit dem Ziel durchgeführt, dass das gefundene Wettbewerbsergebnis vertraglich umgesetzt und in der Praxis realisiert wird, so spricht man vom Realisierungswettbewerb. Dieser ist der Regelfall. In Ausnahmen kann das Ziel des Wettbewerbs aber auch nur die Findung einzelner Konzepte sein und somit keine Realisierung beabsichtigt werden. In diesem Fall spricht man von einem Ideenwettbewerb.

Offener oder nicht offener Wettbewerb

Die Begriffe offenes Verfahren oder nichtoffenes Verfahren sind aus der VOB/A-EU bekannt und können im Prinzip auf den Planungswettbewerb übertragen werden. Beim offenen Planungswettbewerb gibt es dementsprechend keine Begrenzung der Teilnehmerzahl, jeder der möchte, hat die Möglichkeit, teilzunehmen. Auf diese Weise wird das Potenzial möglichst vieler Architekt:innen und Ingenieur:innen genutzt. Beim nichtoffenen Planungswettbewerb werden nach einem vorgeschalteten Bewerbungsverfahren Teilnehmer:innen anhand eindeutiger und nicht diskriminierender Auswahlkriterien ausgesucht (§ 71 Abs. 3 VgV), die dazu aufgefordert werden, am eigentlichen Planungswettbewerb teilzunehmen. Dank dieser Vorauswahl kann sichergestellt werden, dass der oder die Wettbewerbssieger:in auf jeden Fall die Auswahlkriterien erfüllt.

Ein- oder zweiphasiger Planungswettbewerb

Beim zweiphasigen Planungswettbewerb reichen die Teilnehmenden in der ersten Phase nur Lösungsansätze oder Lösungsskizzen ein. Anhand dieser Ansätze werden dann von einem Preisgericht die Teilnehmer:innen für die zweite Phase ausgewählt. In dieser geht es dann um die vollständige Lösung der Planungsaufgabe. Die Besetzung des Preisgerichts und die Aufgabenstellung bleiben unverändert. Während des gesamten Verfahrens muss die Anonymität der Teilnehmer:innen gewahrt bleiben. Beim einphasigen Planungswettbewerb wird direkt ein vollständiger Lösungsvorschlag erwartet.

Mehrfachbeauftragung

Da das Erstellen eines vollständigen Lösungsvorschlags sehr komplex ist, müssen die gesamten erbrachten Leistungen der ausführenden Unternehmen nach der HOAI vergütet werden. Für das Verfahren wird die Beauftragung von mindestens drei und maximal sieben Teilnehmer:innen – bei angemessener Beteiligung junger Büros – empfohlen. Der oder die Auftraggebende ist nicht dazu verpflichtet, die Teilnehmer:innen darüber hinaus weiter zu beauftragen.

Ablauf des Planungswettbewerbs

Wie auch ein Vergabeverfahren folgt ein Planungswettbewerb einem gewissen Muster. Der Ablauf unterscheidet sich zudem, ob ein offener Planungswettbewerb oder ein nichtoffener Planungswettbewerb durchgeführt wird - ähnlich wie bei dem offenen Verfahren und dem nicht offenen Verfahren.

Ablauf des offenen Planungswettbewerbs

- EU-Wettbewerbsbekanntmachung: Der Auslober gibt an, welche Mindestanforderungen bestehen und was die Entscheidungskriterien sind. Gegebenenfalls werden hier auch schon spätere Zuschlagskriterien bekannt gegeben und wie diese gewichtet sind.

- Planungswettbewerb und Preisgerichtssitzung: Dem unabhängigen Preisgericht, das als zentrales Bewertungs- und Entscheidungsgremium fungiert, werden die anonymisierten Wettbewerbsbeiträge vorgelegt. Anhand der Entscheidungskriterien, die in der Bekanntmachung genannt wurden, werden die Beiträge bewertet.

- Information über Ergebnis des Planungswettbewerbs: Das Sitzungsprotokoll wird versandt und die Informationen an das Amt für Veröffentlichung weitergegeben. Des Weiteren werden die abgegebenen Modelle öffentlich ausgestellt.

- Aufforderung zur Verhandlung (Beginn der Vergabe): Die Eignungsunterlagen der Gewinner:innen und ein Erstangebot werden angefordert. Eventuell werden Hinweise auf Vorbehalt einer Verhandlung mitgeteilt.

Ablauf des nichtoffenen Planungswettbewerbs

- EU-Wettbewerbsbekanntmachung: Zusätzlich zu den Angaben, die der oder die Auslober:in auch im offenen Planungswettbewerb bei der Bekanntmachung machen muss, werden zusätzlich die Auswahlkriterien benannt und bereits gesetzte Teilnehmer:innen.

- Teilnahmewettbewerb zur Auswahl: Soweit möglich werden die Bewerbungen anhand der Kriterien ausgewählt. Kann die Zahl der Bewerber:innen so nicht auf die erzielte Zahl reduziert werden, kommt es in seltenen Fällen zu einem Losverfahren.

- Mitteilung der Auswahlergebnisse an Bewerber

- Planungswettbewerb und Preisgerichtssitzung

- Information über Ergebnisse des Planungswettbewerbs

- Aufforderung zur Verhandlung (Beginn der Vergabe)

Die Schritte vier bis sechs bei einem nichtoffenen Planungswettbewerb sind mit dem Vorgehen eines offenen Planungswettbewerbes nahezu identisch.

Losverfahren bei Planungswettbewerben

Wenn der Bewerberkreis auf Basis objektiver Kriterien nicht ausreichend reduziert werden und somit die Verhandlung nicht beginnen kann, so hat der oder die Auslober:in die Möglichkeit, ein Losverfahren anzuwenden. Dabei handelt es sich um eine zufällige Entscheidung darüber, welche Bewerber:innen an den Verhandlungen teilnehmen dürfen. Es empfiehlt sich dafür ein Kreis von maximal fünf Teilnehmer:innen. Ein solches Verfahren ist bei herkömmlichen, öffentlichen Vergabeverfahren für gewöhnlich gemäß § 97 GWB untersagt, da die darin verankerten Wettbewerbsgrundsätze missachtet werden.

Das Losverfahren ist eine Besonderheit bei der Beschaffung von Ingenieur- und Architekturleistungen, da es dabei nicht um einen gegenständlichen Auftrag geht. Stattdessen handelt es sich vielmehr um eine kreative Leistung, bei der Angebot und Preis nur schwer einander gegenübergestellt werden können.

Zulässigkeit eines Losverfahrens

Die Voraussetzung für die Anwendung eines Losverfahrens liegt darin, dass zuvor bereits anhand objektiver Kriterien geeignete Bewerber:innen ausgewählt wurden. Gemäß § 51 VgV muss in der ersten Auswahlstufe anhand der Mindestanforderungen und in weiteren Auswahlstufen anhand weiterer fachlicher Gesichtspunkte ein gleich qualifizierter Bieterkreis definiert werden. Sollten jedoch nicht genügend objektive Kriterien zur Verfügung stehen, kann durch die objektive Differenzierung der Bewerberkreis nicht ausreichend eingeschränkt werden. In diesem Fall darf als letztes Mittel nach § 75 Abs. 6 VgV das Losverfahren angewendet werden. Dies ist deshalb möglich, da durch die Anwendung des Losverfahrens nicht endgültig entschieden wird, wer den Zuschlag erhält. Der Losentscheid als letztes Mittel gilt auch für Verhandlungsverfahren ohne Wettbewerb.

Unzulässigkeit eines Losverfahrens

Wurde zuvor kein gleich qualifizierter Bewerberkreis definiert, so darf das Losverfahren nicht angewendet werden. In Vergabeverfahren wird grundsätzlich das Ziel verfolgt, den oder die Teilnehmer:in auszuwählen, der oder die die Leistung bestmöglich erbringen kann. Sollte der Bieterkreis nicht die gleichen Qualitäten besitzen, könnte durch ein zufälliges Losverfahren ein:e Bewerber:in ausgeschlossen werden, die den Auftrag jedoch prognostisch am besten erfüllen würde. In diesem Fall käme es zu einer Rechtsverletzung.