Freihändige Vergabe

Die freihändige Vergabe ist die Vergabe öffentlicher Aufträge ohne ein förmliches Verfahren. Nach einer anderen Definition für freihändige Vergabe ist damit die Auftragsvergabe unter starker Einschränkung des Wettbewerbs gemeint. Diese Erklärung trifft den Begriff jedoch nur ungenau. Kennzeichnend für eine freihändige Vergabe ist auch die aktive Aufforderung ausgewählter Unternehmen zur Abgabe eines Angebots.

Mit ibau finden Sie passende Ausschreibungen & Aufträge: Jetzt Auftragschancen entdecken!

Inhaltsverzeichnis

- Was bedeutet freihändige Vergabe?

- Wie läuft eine freihändige Vergabe konkret ab?

- Worin unterscheidet sich die freihändige Vergabe von öffentlichen Ausschreibungen oder beschränkten Ausschreibungen?

- Warum wird die freihändige Vergabe eingesetzt?

- In welchen Gesetzen oder Verordnungen ist die freihändige Vergabe geregelt?

- Muss die freihändige Vergabe dokumentiert oder veröffentlicht werden?

- Welche Fristen gelten für die freihändige Vergabe?

- Wie kann man an einer freihändigen Vergabe teilnehmen?

- Welche Chancen und Risiken ergeben sich für Unternehmen bei der freihändigen Vergabe?

- Ist die freihändige Vergabe weniger transparent als andere Vergabearten?

Was bedeutet freihändige Vergabe?

Die freihändige Vergabe ist eine im § 3 VOB/A geregelte Verfahrensart ohne ein förmliches Ausschreibungsverfahren. Dabei ist es Auftraggebern erlaubt, Bietende direkt auszuwählen und mit ihnen über das Angebot zu verhandeln.

Bei der freihändigen Vergabe handelt es sich nicht, wie der Name suggeriert, um ein völlig formloses Verfahren. Es wird sich auch weiterhin an die Grundsätze des Vergaberechts gehalten. Allerdings ist die freihändige Vergabe in den Angaben der Leistungsbeschreibung weniger detailliert – mit Ausnahme der Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien darf der Inhalt nämlich im Laufe des Verfahrens angepasst werden.

Wie läuft eine freihändige Vergabe konkret ab?

Bei der freihändigen Vergabe wählt der Auftraggebende geeignete Unternehmen aus, lädt sie direkt zur Angebotsabgabe ein und kann mit ihnen verhandeln. Die Vergabe muss nachvollziehbar, wirtschaftlich und fair erfolgen und wird in einem Vergabevermerk dokumentiert.

Je nachdem, ob ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt wird oder nicht, findet die freihändige Vergabe entweder einstufig oder zweistufig statt.

Freihändige Vergabe mit Teilnahmewettbewerb

Bei einer freihändigen Vergabe mit Teilnahmewettbewerb erfolgt zunächst eine öffentliche Aufforderung zur Teilnahme. Interessierte Unternehmen reichen einen Teilnahmeantrag ein – anhand dessen prüft der Auftraggebende die Eignung und lädt geeignete Bietende zur Angebotsabgabe ein.

Im zweiten Schritt werden die Angebote eingereicht. In dieser Phase sind Verhandlungen möglich: Auftraggeber:in und Bieter:in diskutieren über Preis, Ausführungsdetails und Qualitätsanforderungen.

Freihändige Vergabe ohne Teilnahmewettbewerb

Wenn kein Teilnahmewettbewerb stattfindet, fordert der oder die öffentliche Auftraggeber:in geeignete Unternehmen zur Angebotsabgabe auf. Die aufgeforderten Unternehmen müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, etwa Fachkenntnisse, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Die Vergabestelle ist berechtigt, entsprechende Leistungsnachweise zu verlangen. Nachdem die Unternehmen ein erstes Angebot abgegeben haben, prüft die Vergabestelle die Angebote. Sie erteilt den Zuschlag oder verhandelt, bis das Angebot passend ist. Sowohl Preise als auch Leistungen sind verhandelbar.

Wie viele Unternehmen müssen bei einer freihändigen Vergabe mindestens beteiligt werden?

Bei einer freihändigen Vergabe müssen mindestens drei Unternehmen für die Angebotsabgabe berücksichtigt werden.

Worin unterscheidet sich die freihändige Vergabe von öffentlichen Ausschreibungen oder beschränkten Ausschreibungen?

Der wesentliche Unterschied zwischen freihändigen Vergaben und anderen Vergabearten liegt in den Verhandlungen im Laufe des Vergabeprozesses. Diese sind in öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nicht zulässig.

Die freihändige Vergabe und die beschränkte Ausschreibung ähneln sich in ihrem Aufbau: Auftraggeber:innen suchen sich mit oder ohne Teilnahmewettbewerb geeignete Bieter:innen aus, die anschließend ihr Angebot abgeben können.

Anders als bei der beschränkten Ausschreibung gibt es bei der freihändigen Vergabe kein förmliches Verfahren. Es besteht die Möglichkeit, Details zum Angebot zu verhandeln – in der öffentlichen und beschränkten Ausschreibung ist dies nicht möglich.

Warum wird die freihändige Vergabe eingesetzt?

Die freihändige Vergabe wird oftmals bei besonderen Umständen eingesetzt, die ein vereinfachtes oder gezielteres Vergabeverfahren erfordern. Dabei müssen allerdings bestimmte rechtliche Voraussetzungen erfüllt sein.

Unter welchen Voraussetzungen darf eine freihändige Vergabe durchgeführt werden?

Eine freihändige Vergabe darf nur unter besonderen Umständen durchgeführt werden. Zu den Gründen gehören beispielsweise besondere Dringlichkeit oder technische Besonderheiten.

Nur in wenigen Ausnahmefällen ist eine freihändige Vergabe zulässig, zum Beispiel wenn ...

- eine bestimmte Wertgrenze nicht überschritten wird,

- aufgrund besonderer Anforderungen nur ein bestimmtes Unternehmen für den Auftrag infrage kommt,

- ein Auftrag besonders dringlich ist,

- Geheimhaltungsvorschriften eingehalten werden müssen.

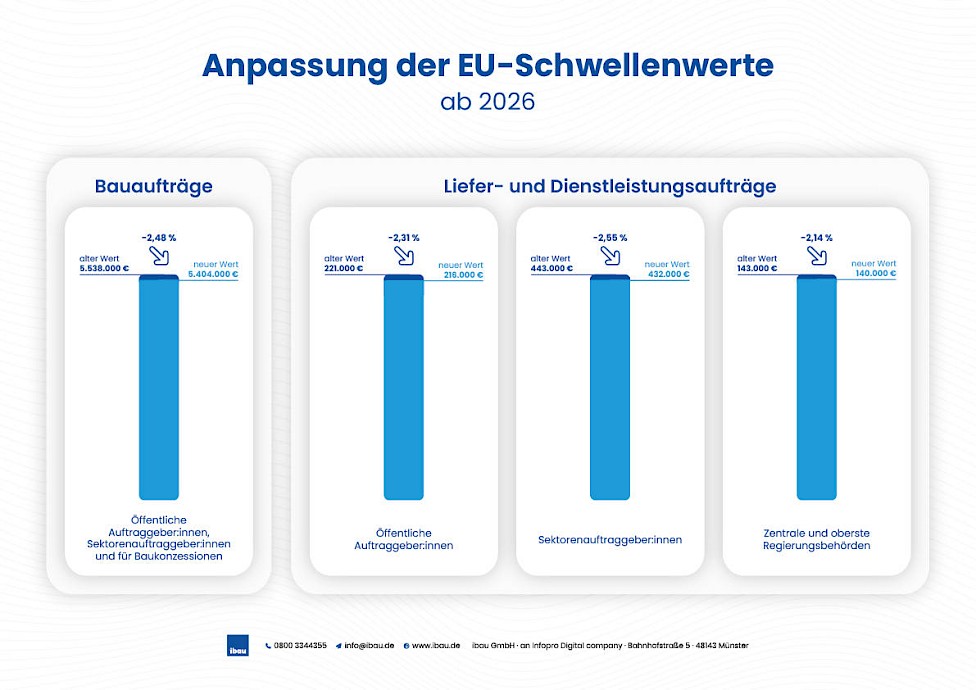

Gibt es Wertgrenzen für eine freihändige Vergabe?

Für die freihändige Vergabe gibt es Wertgrenzen – bei Bauaufträgen bis 10.000 Euro und bei Liefer- und Dienstleistungen bis 25.000 Euro. Die konkreten Wertgrenzen können jedoch je nach Bundesland unterschiedlich sein.

Im Unterschwellenbereich regeln Wertgrenzen, ob eine freihändige Vergabe gesetzlich erlaubt ist. Bei einem Auftragswert bis zu 10.000 Euro können Bauaufträge des Bundes ohne Angabe von Gründen freihändig vergeben werden. Für Liefer- und Dienstleistungen auf Bundesebene liegt die Wertgrenze für eine freihändige Vergabe bei 25.000 Euro.

Bei Aufträgen auf Bundeslandebene variieren diese Grenzen. In unserem Glossar finden Sie die aktuellen Wertgrenzen je nach Bundesland!

In welchen Gesetzen oder Verordnungen ist die freihändige Vergabe geregelt?

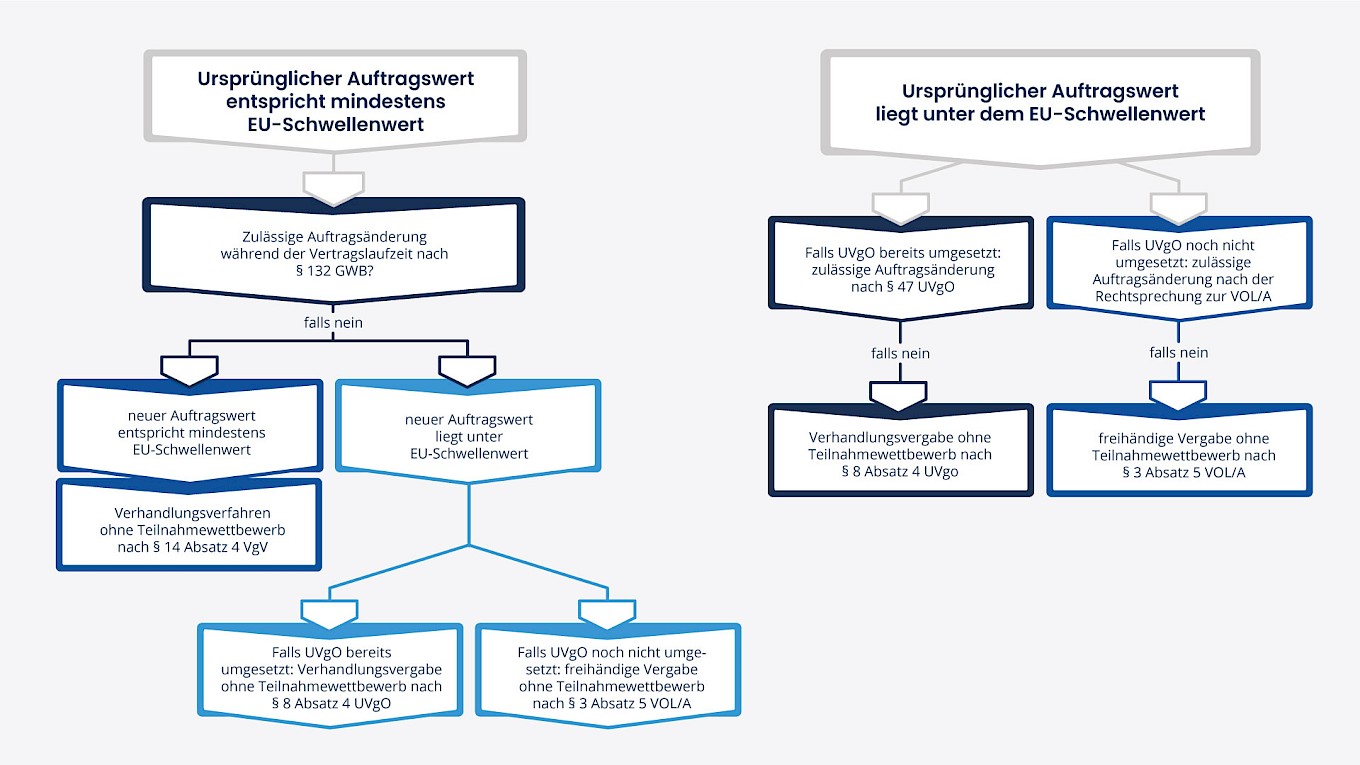

Die freihändige Vergabe für Bauleistungen ist in der VOB/A geregelt. In der UVgO wurde der Begriff durch „Verhandlungsvergabe“ ersetzt, um den wettbewerblichen Charakter des Verfahrens zu betonen.

Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A (VOB/A) listet die freihändige Vergabe in § 3 als eine der drei Vergabearten im Unterschwellenbereich auf.

In der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) von Oktober 2018 wurde der aus der VOL/A stammende Begriff freihändige Vergabe bewusst durch den Begriff Verhandlungsvergabe ersetzt. Nur für Bauaufträge bleibt die bisherige Bezeichnung noch bestehen. Mit dem neuen Begriff Verhandlungsvergabe soll deutlich gemacht werden, dass es auch hier um ein wettbewerbliches Verfahren geht, das transparent durchzuführen ist. Die Rahmenbedingungen für die Verhandlungsvergabe werden in § 12 UVgO geregelt und geben sowohl Wettbewerber:innen als auch Auftraggeber:innen weniger Spielräume als bisher.

Muss die freihändige Vergabe dokumentiert oder veröffentlicht werden?

Wie andere Vergabeformen muss die freihändige Vergabe nach § 20 VOB/A dokumentiert werden. Diese Informationen sind auf Verlangen vorzulegen.

In der Dokumentation der freihändigen Vergabe werden die einzelnen Stufen, Maßnahmen, maßgebende Feststellungen und Begründungen zu einzelnen Entscheidungen schriftlich festgehalten.

Inhalte der Dokumentation umfassen ...

- den Namen und die Anschrift des Auftraggebers oder der Auftraggeberin,

- Art und Umfang der Leistung,

- den Auftragswert,

- Namen der berücksichtigten Bewerber:innen oder Bieter:innen und die Gründe für die Auswahl

- Name der nicht berücksichtigten Bewerber:innen oder Bieter:innen und die Gründe für die Ablehnung

- Name des Auftragnehmers oder der Auftragnehmerin und die Gründe für die Zuschlagserteilung

- Ablehnungsgründe für ungewöhnlich niedrige Angebote

- Anteil der beabsichtigten Weitergabe an Nachunternehmen

- Gründe für die Wahl des Verfahrens

- Gegebenenfalls: Gründe dafür, wieso Auftraggeber:in letzten Endes auf Vergabe des Auftrags verzichtet hat

Die Dokumentation kann durch Kontrollinstanzen, beispielsweise Rechnungshöfe, verlangt und überprüft werden.

Freihändige Vergaben mit Auftragswert ab 15.000 Euro ohne Umsatzsteuer müssen unmittelbar nach der Zuschlagserteilung gemeldet werden. Umfassen müssen diese Informationen den Namen und die Kontaktdaten des Auftraggebenden, das Vergabeverfahren, Auftragsgegenstand und Ort der Ausführung sowie Name des beauftragten Unternehmens.

Welche Fristen gelten für die freihändige Vergabe?

Für die freihändige Vergabe hat die Gesetzgebung keine Fristen festgelegt und keine Form vorgegeben. Daher kann sich das Verfahren über einen langen Zeitraum und zahlreiche Verhandlungsrunden hinziehen.

Dennoch sollten die Fristen angemessen gesetzt werden. Bei dringlichen Verfahren können sie allerdings sehr kurz gehalten werden.

Wie kann man an einer freihändigen Vergabe teilnehmen?

Ohne Teilnahmewettbewerb werden nur direkt eingeladene Unternehmen berücksichtigt, weshalb gute Kontakte zu Auftraggebenden hilfreich sind. Bei zweistufigen Verfahren muss man sich aktiv auf eine Teilnahme bewerben.

Findet kein Teilnahmewettbewerb statt – also bei einem einstufigen Verfahren – kann man als Unternehmen nur teilnehmen, wenn man vom Auftraggebenden direkt zur Angebotsabgabe aufgefordert wird. Für Unternehmen lohnt es sich daher, Netzwerkarbeit mit öffentlichen Auftraggeber:innen zu betreiben, um die Chancen auf eine freihändige Vergabe zu erhöhen.

Bei einem zweistufigen Verfahren bewirbt man sich aktiv auf eine Teilnahme, indem man seine Eignung für den zu vergebenden Auftrag nachweist. In diesem Fall ist es wichtig, ein Auge auf aktuelle Ausschreibungen zu behalten, um keine Vergabe zu verpassen.

Muss man als Bieter bei einer freihändigen Vergabe bestimmte Unterlagen einreichen?

Die Unterlagen, die Sie als Bieter:in bei einer freihändigen Vergabe einreichen müssen, unterscheiden sich je nach Ausschreibung. In der Regel umfassen sie vorformulierte Eigenerklärungen.

Welche Chancen und Risiken ergeben sich für Unternehmen bei der freihändigen Vergabe?

Die freihändige Vergabe ist für Unternehmen vorteilhaft, da sie flexible Verhandlungen ermöglicht und mit weniger Aufwand im Bewerbungsprozess verbunden ist. Nachteilig sind der potenzielle Ausschluss vom Wettbewerb sowie möglicher Mehraufwand bei unklaren Anforderungen des Auftraggebenden.

Weil die freihändige Vergabe eine schnelle Vergabe ermöglicht, ist sie für Bietende mit weniger Aufwand verbunden.

Für Bietende ist der geringe Aufwand der freihändigen Vergabe lohnenswert. Die freihändige Vergabe ermöglicht oft eine schnelle Auftragsvergabe mit minimalen formalen Anforderungen, während Auftragsdetails flexibel ausgehandelt werden können.

Auf der anderen Seite besteht ein Risiko: Unternehmen, die nicht im Netzwerk oder mit Auftraggeber:innen gut vernetzt sind, können vollständig ausgeschlossen werden, weil sie gar nicht erst zur Angebotsabgabe eingeladen werden. Zudem kann sich der Aufwand in freihändigen Vergaben steigern, wenn Auftraggeber:innen keine konkreten Vorstellungen zur Beschaffung hat. Hier können sich die Verhandlungen in die Länge ziehen.

Ist die freihändige Vergabe weniger transparent als andere Vergabearten?

Die freihändige Vergabe gilt als weniger transparent als andere Vergabearten, da der Markt stark eingeschränkt wird, insbesondere bei Verfahren ohne Teilnahmewettbewerb.

Da beim freihändigen Verfahren die Möglichkeit besteht, Unternehmen direkt auszuwählen und zur Angebotsabgabe aufzufordern, wird der Wettbewerb begrenzt. Der Kreis der möglichen Bietenden wird auf das Minimum reduziert – im Gegensatz zu öffentlichen Ausschreibungen, die eine weite Bieterschaft anspricht. Die Markttransparenz ist in diesem Fall nicht gegeben.

Allerdings ist die freihändige Vergabe aus diesen Gründen nur auf Ausnahmefälle beschränkt. Um die Transparenz weiterhin zu gewährleisten, müssen alle einzelnen Schritte des Vergabeverfahrens dokumentiert und begründet werden.

Wie wird Missbrauch verhindert?

Bietende haben die Möglichkeit, mit formellen Rügen gegen Vergaberechtsverstöße und Verfahrensfehler vorzugehen. Auftraggeber stehen in der Pflicht, auf Rügen zu reagieren und Fehler auszugleichen.

Bei regelmäßiger unzulässiger Anwendung von freihändigen Vergaben oder mangelnder Dokumentation können Sanktionen wie vergaberechtliche, zivilrechtliche oder strafrechtliche Folgen drohen.

Gibt es Kontrollmechanismen oder Nachprüfungsverfahren?

Die Rechtmäßigkeit freihändiger Vergaben wird von Kontrollbehörden wie Rechnungshöfen oder Vergabekammern geprüft, insbesondere bei mehrfacher oder nicht hinreichend begründeter Anwendung. Sie können Maßnahmen oder Disziplinarverfahren gegen die Vergabestelle einleiten.

Laden Sie sich die Infografik zum Ausdrucken in DIN A3 herunter