Leasing

Unter dem Begriff Leasing wird in erster Linie eine Finanzierungsalternative verstanden, um die Nutzungsrechte an einem Objekt zu erhalten. Der oder die Besitzer:in des Objekts bleibt Leasinggeber:in, ein Leasingvertrag ist somit mit einem Mietvertrag zu vergleichen.

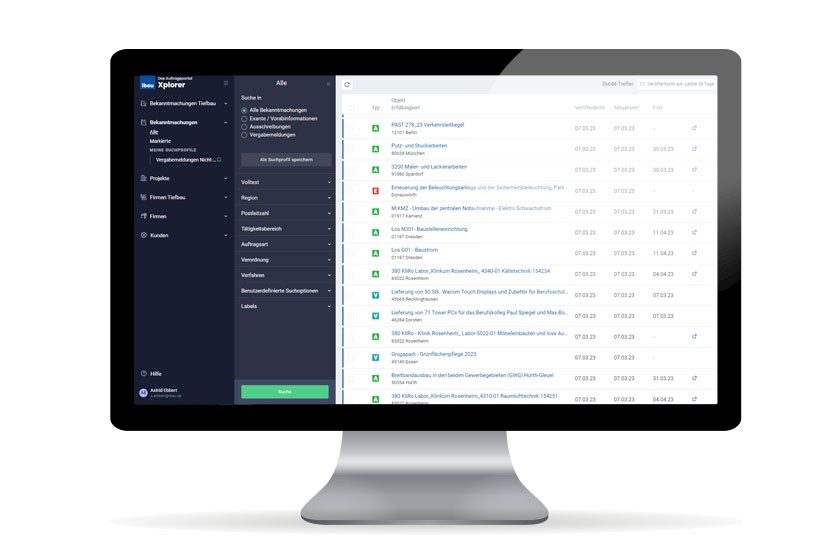

Finden Sie jetzt passende Aufträge in Ihrer Region

Definition: Was bedeutet Leasing?

Der Begriff Leasing kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie „mieten“ oder „pachten“. Es handelt sich jedoch nicht um einen gängigen Mietvertrag, sondern um ein Finanzierungsmodell. Dabei schließt der oder die Leasingnehmer:in mit dem oder der Leasinggeber:in einen Vertrag über die Nutzung eines Gegenstandes ab. Der oder die Leasingnehmer:in zahlt monatlich eine Rate an den oder die Leasinggeber:in, welche:r weiterhin Eigentümer:in des Objektes bleibt.

Unterschied: Leasen vs Mieten

Leasingverträge weisen ähnliche Charakteristika auf wie Mietverträge. Der Unterschied besteht darin, dass die im Mietvertrag geschuldeten Leistungen zur Instandsetzung und Wartung sowie der Anspruch auf Gewährleistung auf den oder die Leasingnehmer:in übertragen werden. Die Sach- und Preisgefahr trägt der oder die Leasingnehmer:in; Reparaturen sowie Wertminderungen fallen somit in den Leistungsbereich des oder Leasingnehmer:in. Dies gilt übrigens auch für Steuern und Versicherungen, vorausgesetzt sie sind nicht über eine Sonderklausel im Leasingvertrag aufgenommen. Beim Leasingvertrag handelt es sich somit um einen atypischen Mietvertrag.

Unterschied: Leasing vs Finanzierung

Sowohl beim Leasen als auch beim Finanzieren wird ein Vertrag über eine bestimmte Laufzeit eingegangen. Zudem fallen bei beiden Varianten Zinsen an, die in den monatlichen Raten zu finden sind. Der Unterschied liegt jedoch in der Intention des geschlossenen Vertrages! Ein Leasingvertrag gleicht einem Mietvertrag, bei dem der oder die Vertragspartner:in die Nutzungsrechte erwirbt. Eine Finanzierung hingegen ist eine Art Kredit, bei dem das Produkt nach Ablauf in das Eigentum des oder der Kreditnehmer:in / Finanzierungsnehmer:in übergeht.

Häufig erfolgt am Ende der Leasingdauer eine Ausgleichszahlung aufgrund der entstandenen Wertminderung. Bei den meisten Finanzierungen ist dies nicht nötig, da das Produkt nicht zurück in den Besitz des Herstellers / der Herstellerin oder des Verkäufers / der Verkäuferin geht. Manche Finanzierungen sind jedoch zweigeteilt, etwa wie bei einem Auto. Nach Ablauf des ersten Teils besteht die Möglichkeit, das erworbene Produkt zurückzugeben. Ähnlich wie bei einem Leasingvertrag kann es in diesem Fall zu Ausgleichszahlungen bei unvorhersehbaren Wertverlusten kommen.

Wie funktioniert Leasing?

Leasing funktioniert wie folgt: Leasen Sie beispielsweise ein Fahrzeug, zahlen Sie über die Dauer des geschlossenen Leasingvertrages eine vorab vereinbarte Rate. Die Leasingdauer ist wählbar, in der Regel läuft ein Leasing mindestens ein Jahr. Die gängigsten Varianten liegen zwischen zwei und drei Jahren.

Wie funktioniert Restwertleasing?

Bei Vertragsabschluss wird beim Restwertleasing festgelegt, welchen Wert das geleaste Objekt nach der vereinbarten Vertragsdauer hat. Bei der Rückgabe stellt anschließend ein:e Gutachter:in den tatsächlichen Wert fest. Stellt diese:r fest, dass der Objektwert höher ausfällt als vereinbart, erhält der oder die Leasingnehmer:in Geld zurück.

Diese Form des Leasings wird häufig im Autoleasing verwendet.

Verschiedene Leasingarten

Leasing ist nicht gleich Leasing! Stattdessen gibt es verschiedene Leasingformen, die je nach Branche, Objekt und Nutzen variieren.

Klassifikation nach dem Leasinggeber

Hersteller-Leasing:

Der oder die Leasinggeber:in ist hier Hersteller:in des Leasingobjektes. In der Praxis ist diese Konstellation nicht zu finden, da Hersteller:innen in der Regel eigene Leasing-Gesellschaften als Tochterunternehmen unterhalten. Diese Konstellation ist typisch für die Leasing-Gesellschaften großer Automobil-Hersteller:innen. Ein Leasingunternehmen, das den Namen eines Herstellers oder einer Herstellerin trägt, muss nicht dessen Tochterunternehmen sein.

Leasing per Leasing-Gesellschaft ohne Herstellerbindung

Der oder die Leasinggeber:in ist in diesem Fall eine rechtlich selbstständige Leasing-Gesellschaft, die keine Interessensverbindung zu einem Hersteller beziehungsweise einer Hersteller:in hat. Hier handelt es sich um eine sogenannte Dreiecksbeziehung. Das Leasingobjekt wird durch den oder die Leasinggeber:in finanziert und zieht daraus Gewinn. Das Leasen eines Fuhrparks mit Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller:innen kann in der Regel nur über freie Leasinggesellschaften vereinbart werden. Die Leasinggesellschaften können unterschiedliche Interessen verfolgen. Während ein Leasingunternehmen, das einem oder einer Hersteller:in verpflichtet ist, Interesse am Verleasen neuer Leasingobjekte zeigt, erwirtschaften ungebundene Leasinggesellschaften Gewinne bei einer Vertragsverlängerung. Die Leasinggesellschaften großer Hersteller:innen genießen in den meisten Fällen den Vorteil des besseren Zugangs zu günstigen Finanzmitteln am Kapitalmarkt. Diese Vorteile werden häufig für die Absatzförderung in Form attraktiver Leasingangebote weitergereicht.

Klassifikation nach dem Leasingnehmer

Hier wird ausschließlich zwischen privatem und gewerblichem Leasing unterschieden. Staatliche Institutionen, Freiberufler:innen, Vereine etc. gehören weder zur Gruppe der Privatpersonen noch zu den Gewerbetreibenden. Dennoch werden sie in der Regel den gewerblichen Leasingkund:innen zugeordnet.

Klassifikation nach spezifischen Vertragsverhältnissen

Großobjekt-Leasing

Zu den Großobjekten zählen zum Beispiel Verkehrsflugzeuge. Für diese wird eine Leasinggesellschaft ins Leben gerufen, die ausschließlich dieses eine Leasingobjekt verleast und für die komplexe Beschaffungsfinanzierung verantwortlich ist.

Klassifizierung nach den Leasingobjekten

Die übliche Unterteilung besteht aus:

- Immobilienleasing

- Mobilienleasing

- Fahrzeug-Leasing als spezielle Variante des Mobilienleasing

- Flottenleasing als spezielle Variante des Fahrzeug-Leasing

Klassifizierung nach dem Ort des Geschäftssitzes von Leasingnehmer und Leasinggeber

Inländisches Leasing

Diese übliche Konstellation - die Vertragspartner:innen haben ihren Sitz im selben national-staatlichen Steuerraum - trägt in der Regel keine besondere Bezeichnung. Gelegentlich wird sie als Domestic-Leasing bezeichnet.

Cross-Border-Leasing

In diesem Fall haben die Vertragspartner:innen ihren Sitz in unterschiedlichen Ländern. Gelegentlich erlaubt die unterschiedliche steuerliche Behandlung des Leasings steuersparende Optionen, allerdings werden sie in der Regel durch die Behörden in den beteiligten Ländern nach gewisser Zeit unterbunden.

Weitere Klassifizierungen

- nach der Vertragsbeziehung (direkt oder indirekt)

- nach dem Vertriebsweg (direkter Vertrieb oder Vendor-Leasing)

- nach dem Objektwert (Small- oder Big-Ticket-Leasing)

Die verschiedenen Leasingverträge

Ähnlich wie auch die verschiedenen Leasingklassifikationen sind auch die Verträge facettenreich. Nicht jede Vertragsart ist mit einem Mietvertrag vergleichbar, einige der Verträge bieten beispielsweise eine Kaufoption nach Vertragsablauf an.

Finanzierungsleasing mit Vollamortisation (VA)

Finanzierungsverträge mit Vollamortisation bezeichnen Nutzungsverträge, bei denen die Leasingraten die Anschaffungskosten, Nebenkosten und Gewinnspanne des Leasinggebers beziehungswweise der Leasinggeberin decken. Häufig ist eine Grundmietzeit vereinbart, nach Ablauf dieser Spanne kann der oder die Leasingnehmer:in das Objekt kaufen oder den Vertrag verlängern. Eine vorzeitige Kündigung beider Seiten ist in bei ordentlicher Vertragserfüllung nicht möglich.

Einen Steuervorteil verschaffen diese Raten nur, wenn die Länge der Grundmietzeit zwischen 40 und 90 Prozent der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer beträgt. In der Regel ist das Objekt für den oder die Leasinggeber:in von der Steuer absetzbar, da er beziehungsweise sie die Risiken der Wertentwicklung trägt.

Finanzierung mit Teilamortisation (TA)

Bei dieser Vertragsform ist das geleaste Objekt am Ende teilweise abbezahlt, Herstellungs- und Anschaffungskosten des Leasinggebers beziehungsweise der Leasingsgeberin sind somit nur zum Teil abgegolten. Der Restwert wird vertraglich festgehalten. In der Regel hat der oder die Leasingnehmer:in am Ende die Option, das Objekt für den Restwert zu kaufen. In manchen Verträgen wurde ein Andienungsrecht aufgenommen, sodass der Kunde beziheungsweise die Kundin das Objekt zu einem festgelegten Preis kaufen muss. Ohne Andienungsklausel kann das Objekt als Rückläufer verkauft werden.

Eine weitere Variante formt der Vertrag mit Mehrerlösbeteiligung, bei dem die Leasinggesellschaft das Leasingobjekt verkauft und damit die ausstehenden Kosten deckt. Bleibt eine Restsumme offen, so liegt es beim Leasingnehmer beziehunhgsweise bei der Leasingnehmerin den offenen Betrag zu begleichen. Bei Gewinn hingegen, teilen sich beide Parteien das übrige Geld. Die jeweiligen Konditionen werden vertraglich festgehalten.

Sale and Lease-Back

Bei dieser Leasing-Vertragsart verkauft das jeweilige Unternehmen bestimmte Objekte aus seinem Eigentum an eine Leasing-Gesellschaft und schließt mit ihr über diese Objekte einen Leasing-Vertrag ab. Das Unternehmen gewinnt auf diese Weise kurzfristig Liquidität und profitiert gegebenenfalls von Bilanz- und Steuervorteilen. Die kontinuierliche Belastung durch die Leasingraten kann sich als Nachteil für die Liquidität erweisen.

Operate-Leasing (OL)

Diese Form des Leasingvertrags ist auch als Operating-Leasing bekannt. Dieser Vertrag behandelt einen auffallend kurzen Leasingzeitraum mit flexiblen Kündigungsrechten. Was mit dem geleasten Objekt nach Ablauf der Vertragsdauer geschieht, obliegt allein der Leasinggesellschaft. Einen großen Vorteil formen die flexible Vertragslaufzeit, die dadurch geringen Risiken sowie die niedrigen Kosten. Reparaturen und Wartungen sind bei einem OL vertraglich geregelt und werden durch den oder die Leasinggeber:in geregelt. Die Leasingraten lassen sich steuerlich als Betriebsausgaben absetzen.

Null-Leasing

Ein Leasing ohne weitere Kosten nennt sich auch „Null-Leasing“. Diese Angebote auf dem Leasingmarkt sind mit Vorsicht zu genießen, weil sie oft versteckte Kosten beinhalten. So wird häufig der Kaufpreis erhöht oder es werden unnötige Leistungen wie Zusatzversicherungen an das Leasingangebot geknüpft. Manche Anbieter:innen bezeichnen auch Angebote ohne Anzahlung als Null-Leasing.

Vorteile des Leasings

Leasing hat einige Vorteile. So fällt zum einen der hohe Anschaffungspreis weg, was die Liquidität schont. Gerade bei schnell veraltender Technik bietet sich diese Finanzierungsform an, da man stets das aktuellste Produkt erhält.

Außerdem ergeben sich gewisse Steuervorteile – vorausgesetzt, der oder die Leasingnehmer:in führt ein Unternehmen! Die Raten lassen sich komplett als Betriebsausgaben absetzen. Zudem taucht es nicht in der Bilanz der Firma auf, da der oder die Eigentümer:in noch immer der oder die Leasinggeber:in ist. Auch das Kreditlimit bleibt unangetastet, sodass hier Spielraum für andere Ausgaben bleibt.

Einen weiteren Vorteil eines Leasings ergibt sich durch ihre Flexibilität. Es gibt zahlreiche Leasingvarianten, die individuelle Vereinbarungen zulassen. Wer sorgt für die Instandhaltung? Wer kümmert sich um Reparaturen? All diese Regelungen können in dem Vertrag mitaufgenommen werden.

Für wen lohnt sich ein Leasing?

Ein Leasingvertrag abzuschließen, lohnt sich vor allem für Selbstständige, Freiberufler:innen, Subunternehmer:innen und Unternehmen diverser Gewerke – wenn sie die Leasingraten steuerlich geltend machen. Die anfallenden Kosten lassen sich als Betriebsausgaben abrechnen. Dank der kurzen Laufzeiten können die Leasingobjekte schnell ausgetauscht werden, sodass stets die neusten Produkte genutzt werden. Aufgrund der hohen Attraktivität finden sich zahlreiche öffentliche Ausschreibungen für Fahrzeugleasings von Behörden und anderen Auftraggeber:innen der öffentlichen Hand.

Privatpersonen profitieren dann von einem Leasing, wenn keine zusätzlichen Kosten entstehen, etwa bei einer Wertminderung. In der Regel lohnt sich für sie eher eine Finanzierung. Die Kosten mögen zunächst höher ausfallen, doch das Objekt geht in ihr Eigentum über, wodurch sich die Kosten relativieren.

Der Leasingfaktor

Der Leasingfaktor zeigt die zu zahlende Leasingrate in Prozent an und vergleicht diese mit dem Wert des Leasings. Mithilfe des Faktors lässt sich das Leasingangebot bewerten.

Zur Berechnung werden die monatliche Leasingrate und der Bruttolistenpreis benötigt. Die Rate ist durch den Listenpreis zu teilen und mit dem Faktor 100 multipliziert:

Leasingfaktor = Rate / Listenpreis x 100

Beim Vergleich gilt, umso niedriger der Faktor ausfällt, desto günstiger ist das Angebot! Dank dieser Rechnung lassen sich auch ähnliche Angebote untereinander vergleichen. Sollte bei einem Angebot eine Sonderzahlung oder Anzahlung einberechnet werden, lautet die Rechnung wie folgt:

Leasingfaktor = (Rate + Sonderzahlung / Laufzeit) / Listenpreis x 100

Leasingberater unterstützt bei der Fragen

Das Thema Leasen ist facettenreich. Manche Leasings lohnen sich für Privatkund:innen, wogegen andere Leasingverträge eher für gewerbliche Kund:innen und Freiberufler:innen interessant sind. Vor dem Schließen eines Leasingvertrags für ein Auto oder einem Arbeitsgerät ist es sinnvoll, eine:n Leasingberater:in zu Rate zu ziehen. Diese:r erklärt, welche Leasingfirmen sich für welchen Kundenstamm eignen. Zudem kann er oder sie die jeweiligen Verträge bewerten.

Was passiert nach Ablauf des Leasingvertrags?

Am Ende des Leasingvertrags hat der oder die Leasingnehmer:in verschiedene Möglichkeiten, diese sind vorab bereits im Leasingvertrag festgehalten. In der Regel hängt dies mit der Vertragsart zusammen. Häufig kann der oder die Leasingnehmer:in das geleaste Objekt nach Ende des Vertrags für den vorab festgelegten Restwert kaufen. Er oder sie kann es aber auch an den oder die Leasinggeber:in zurückgeben, diese:r gibt es dann für den generellen Verkauf frei. In manchen Fällen muss der oder die Leasingnehmer:in nach Ende der Vertragslaufzeit zusätzlich zur Rate einen Ausgleich für eine Wertminderung bezahlen, wenn er oder sie das Objekt zurückgibt. Anschließend kann die Behörde erneut eine Ausschreibung für Fahrzeuge veröffentlichen. Je nach Vertrag besteht die Option, dass der oder die Leasingnehmer:in bei einer gewinnbringenden Veräußerung einen vorab vereinbarten Geldbetrag erhält.