PPP

Als Public Private Partnership (PPP, "öffentlich-private Partnerschaft") wird eine Kooperation der öffentlichen Hand mit der privaten Wirtschaft bezeichnet. Dies ist eine Alternative zu traditionell allein staatlich verantworteten und erbrachten öffentlichen Leistungen.

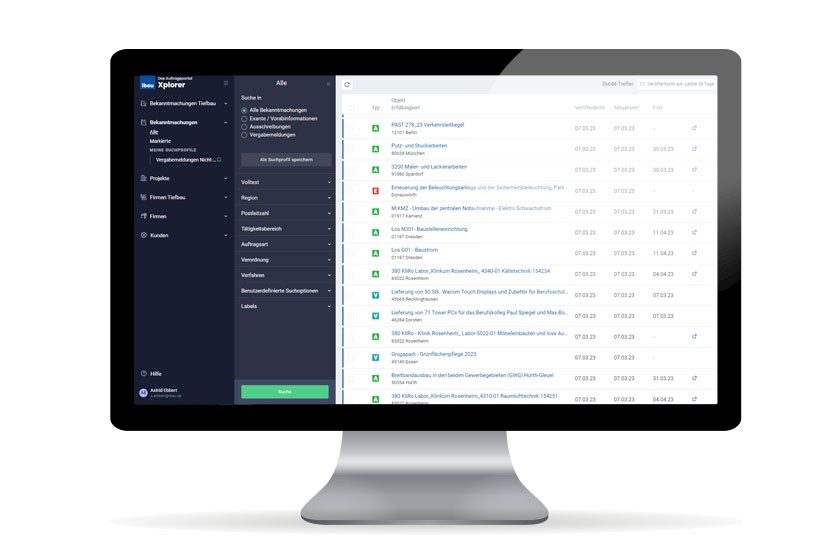

Mit ibau finden Sie passende Ausschreibungen & Aufträge: Jetzt Auftragschancen entdecken!

PPP Definition

Eine PPP ist eine Zweckgesellschaft, bestehend aus der öffentlichen Hand und Unternehmen der Privatwirtschaft. Die private Instanz übernimmt die Verantwortung für die effiziente Erstellung einer von der öffentlichen Hand gefragten Leistung. Die öffentliche Instanz übernimmt die Verantwortung für eine gemeinwohlorientierte Ausrichtung der Zusammenarbeit.

Beispiele für PPP-Projekte

Public Private Partnerships werden in Deutschland in ganz unterschiedlichen Regionen und Sektoren eingesetzt. In einem Artikel auf der Webseite der IHK Schleswig-Holstein wird beispielsweise auf den Bau des Herrentunnels in Lübeck, der als PPP-Projekt umgesetzt wurde, verwiesen. Darüber hinaus werden die Erweiterung der A 7 auf sechs Spuren sowie die mögliche Elbquerung der A 20 bei Glückstadt als weitere Vorhaben in diesem Modell genannt. Auch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr führt in seinem PPP-Leitfaden konkrete Beispiele an. Dort werden etwa die Donautherme „Wonnemar“ in Ingolstadt sowie die Mainbrücke Segnitz als erfolgreich realisierte PPP-Projekte genannt.

Kompetenz- und Risikenverteilung

Erforderliche Ressourcen werden von den Partner:innen in gemeinsamer Organisation zum gemeinschaftlichen Nutzen eingebracht. Projektrisiken werden gemäß der Managementkompetenz der Projektpartner:innen verteilt.

Vorteile für die öffentliche Hand liegen bei dieser Form der Arbeitsteilung in der Entlastung öffentlicher Haushalte, da die Finanzierung ganz oder in Teilen von den privaten Unternehmen übernommen wird. Die Sorge um die Wirtschaftlichkeit des Projekts liegt also auf Seiten der privaten Instanz. Eine PPP ist einem Pacht- oder Mietvertragsverhältnis ähnlich.

Alternative zu traditioneller Lösung öffentlicher Aufgaben

Erklärung zu PPP: Leistungen, die traditionell von der öffentlichen Hand ausgingen, werden immer häufiger von PPPs erbracht, insbesondere im Hochbau. Beispiele für diese Teilprivatisierung von öffentlichen Dienstleistungen sind außerdem Abfallentsorgung, Verkehrssteuerung, Straßenbeleuchtung und IT-Technik. PPPs bieten häufig eine effizientere, kostengünstigere und schnellere Lösung als andere Projektformen.

PPP-Modelle

Die Europäische Kommission unterscheidet zwischen institutionalisierter PPP (dies bedeutet eine Unternehmensneugründung mit gemischtem öffentlichem und privatem Kapital) und PPP auf Vertragsbasis (ein rein vertraglich geregeltes Kooperationsverhältnis).

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sieht folgende PPP-Vertragsmodelle vor:

Betreibermodell

Das private Unternehmen plant, finanziert, errichtet und betreibt ein Infrastrukturprojekt und trägt zudem das wirtschaftliche Risiko. Die Betriebskosten werden durch Gebühren der Nutzer:innen der Einrichtung aufgebracht. Die Leistung erbringt das Unternehmen als Konzessionär oder im Namen und auf Rechnung der Gemeinde. Vertragsformen sind Konzessions- oder Betreiberverträge, in denen sich die Kommune Zugriffs- und Kontrollrechte sichert.

BOT-Modell

In einem BOT-Modell (Build, Operate, Transfer - "Bauen, Betreiben, Übertragen") erstellt das private Unternehmen schlüsselfertige Anlagen, finanziert die Vorlaufkosten und übernimmt den Betrieb in der Anlaufphase. Danach wird das Projekt an die öffentliche Hand übertragen. BOTs haben Laufzeiten von bis zu 30 Jahren und mehr, etwa bei Infrastrukturanlagen wie Flughäfen oder Kraftwerken.

Erwerbermodell

Das private Unternehmen plant, finanziert, baut und betreibt z. B. eine Immobilie auf einem Grundstück der öffentlichen Hand. Das Gebäude geht zum Vertragsende auf die öffentliche Hand über. Sie zahlt dem Auftragnehmer beziehungsweise der Auftragnehmerin ein regelmäßiges Entgelt. Laufzeiten dieser Vertragsform betragen üblicherweise 20 bis 30 Jahre.

Inhabermodell

Anders als beim Erwerbermodell befindet sich die vom privaten Auftragnehmer beziehungsweise der privaten Auftragnehmerin errichtete und betriebene Immobilie im Eigentum der öffentlichen Hand.

Leasingmodell

Anders als beim Erwerbermodell muss das Gebäude am Ende der Vertragslaufzeit nicht auf die öffentliche Hand übertragen werden. Der private Auftragnehmer beziehungsweise die private Auftragnehmerin hat ein Optionsrecht auf Mietverlängerung oder Übernahme der Immobilie zu einem Restwert, der vorab vereinbart wurde. Der öffentliche Auftraggeber beziehungsweide die Auftraggeberin zahlt als Nutzungsentgelt Leasingraten.

Mietmodell

Anders als beim Leasingmodell entfällt beim Mietmodell die Kaufoption für private Auftragnehmer:innen. Der öffentliche Auftraggeber beziehugnsweise die Auftraggeberin zahlt ein regelmäßiges Entgelt.

Konzessionsmodell

Der private Auftragnehmer bezeihungsweise die Auftragnehmerin erbringt Bau- oder Dienstleistungen für die öffentliche Hand. Die Finanzierung erfolgt über Nutzergebühren. Der oder die private Partner:in darf die Gebühren nicht eigenmächtig festlegen. Die öffentliche Hand kann Anschub- oder Abschlusszahlungen leisten.

Gesellschaftsmodell

Hierbei wird ein Projekt durch eine Gesellschaft in Form eines gemischt-wirtschaftlichen Unternehmens mit öffentlichen und privaten Anteilseigner:innen betrieben.

Betriebsführungsmodell

Die betriebene Einrichtung bleibt Eigentum der öffentlichen Hand. Ein:e private:r Betriebsführer:in betreibt sie im Namen des oder der öffentlichen Auftraggeber:in.

Betriebsüberlassungsmodell

Hierbei erhält der oder die private Betriebsführer:in einen größeren Gestaltungsspielraum für den Betrieb der Einrichtung. Es handelt sich um eine Mischform zwischen dem Betriebsführungs- und dem Betreibermodell.

Weitere Erläuterungen finden sich auf der Website des BMVI.