Kreislaufwirtschaft im Bauwesen - Neu denken, besser bauen

Nachhaltiges Bauen war noch nie so wichtig wie heute. Die EU schlägt einen ganzheitlichen Ansatz vor, um die Industrie zukunftsfähig zu gestalten: die Kreislaufwirtschaft. Aber was bedeutet sie für den Bausektor?

Das Wichtigste zur Kreislaufwirtschaft im Bauwesen in Kürze

- Der Bausektor verursacht 50 % der Rohstoffgewinnung und 38 % des Abfalls – Kreislaufwirtschaft soll Materialien länger im Umlauf halten

- Die Kreislaufwirtschaft ermöglicht ein regeneratives, zirkuläres System: Materialien und Produkte sollen möglichst lange im Umlauf bleiben, indem sie wiederverwendet, repariert oder recyclet werden

- Gebäude sollten von Beginn an ressourcenschonend geplant, für Demontage geeignet gestaltet und mit langlebigen, wiederverwendbaren Materialien gebaut werden; digitale Materialpässe erleichtern späteren Rückbau und Recycling

- Während Bau, Nutzung und Rückbau sind kurze Lieferketten, Abfalltrennung, regelmäßige Wartung, Sanierungen und selektiver Rückbau entscheidend, um Materialien im Kreislauf zu halten und neue Rohstoffverbräuche zu vermeiden

- Hohe Investitionen, lange Genehmigungen, fehlende Recyclinginfrastruktur und Akzeptanzprobleme bremsen den Fortschritt

Bauen wie bisher – wird das in Zukunft noch möglich sein? Anforderungen an Umweltschutz und Energieeffizienz steigen, Ressourcen werden zunehmend knapper und Materialkosten steigen. Dabei gehört der Gebäudesektor zu den ressourcenintensiven Wirtschaftsbereichen: 50 Prozent der Rohstoffgewinnung in der EU verantwortet die Baubranche, oft für Gebäude mit begrenzter Lebensdauer, und gleichzeitig 38 Prozent des gesamten Abfalls.

Eine Neuausrichtung ist dringend notwendig und bereits greifbar. Diskussionen um die Kreislaufwirtschaft haben sich laut dem Circularity Gap Report 2024 in den letzten Jahren verdreifacht. Diese zielt darauf ab, Materialien möglichst lange im Nutzungskreislauf zu halten. Was früher als Abfall galt, kann so zur Ressource werden. Für die Baubranche und die Umwelt bedeutet das eine erhebliche Chance. Aber um eine Kreislaufwirtschaft im Bauwesen zu realisieren, braucht es neue Denkansätze und konkrete Strategien. Wie dieser Wandel bereits eingeleitet wird und welche Schritte noch notwendig sind, erklären wir Ihnen in unserem Artikel!

Inhaltsverzeichnis

- Linear oder zirkulär: Was ist die Kreislaufwirtschaft?

- Rechtliche Grundlage: Kreislaufwirtschaft in der EU bis 2050

- Kreislaufwirtschaft im Bau: Vorteile und Chancen für Unternehmen

- Umsetzung der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen - Ansätze in jeder Lebenszyklusphase

- Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft im Bau: Welche Hürden stehen noch im Weg?

- Wie ist der aktuelle Stand im Bausektor?

- Beispiele für erfolgreiche Projekte der Kreislaufwirtschaft im Bau

- Kreislaufwirtschaft im Bauwesen – Ein Blick in die Zukunft

Linear oder zirkulär: Was ist die Kreislaufwirtschaft?

In den meisten Branchen, wie auch im Bauwesen, wird nach wie vor linear gewirtschaftet: Ressourcen werden abgebaut, zu Produkten verarbeitet und anschließend entsorgt. Gerade im Bausektor bedeutet das sowohl einen hohen Ressourcenaufwand als auch ein hohes Abfallaufkommen. Laut der Initiative Kreislaufwirtschaft entsteht die Hälfte des deutschlandweiten Abfalls allein aus mineralischen Bauabfällen.

Die Kreislaufwirtschaft lädt zum Umdenken ein. Sie geht weg vom linearen Modell der Wegwerfgesellschaft und hinüber zu einem regenerativen, zirkulären System – Materialien und Produkte sollen möglichst lange im Umlauf bleiben, indem sie wiederverwendet, repariert oder recyclet werden. So lässt sich ihr Lebenszyklus verlängern, Abfälle werden minimiert und Ressourcen produktiv weiterverwertet. Laut der Ellen MacArthur Foundation könnte eine konsequente Umsetzung der Kreislaufwirtschaft allein in Europa die CO₂-Emissionen bis 2030 um die Hälfte senken.

Die Kreislaufwirtschaft im Bauwesen basiert auf drei Prinzipien:

- Gestalten ohne Abfall

Bereits in der Planungsphase werden Gebäude so entworfen, dass Ressourcen optimal eingesetzt werden: Abfälle werden vermieden und eingesetzte Materialien sind wiederverwendbar oder recyclebar.

- Produkte und Materialien zirkulieren

Baustoffe bleiben so lange wie möglich in so hoher Qualität wie möglich im Umlauf.

- Natur regenerieren

Indem weniger Rohstoffe abgebaut werden und auf Sekundärrohstoffe gesetzt wird, wird die Natur geschont. Naturräume können sich erholen und CO₂ Emissionen werden gemindert.

Rechtliche Grundlage: Kreislaufwirtschaft in der EU bis 2050

Bis 2050 soll in der Europäischen Union klimaneutral und widerstandsfähig gegen die Folgen des Klimawandels gewirtschaftet werden. Um diesen Weg zu gehen, wurde 2020 ein Aktionsplan zur Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft vorgestellt, der den Grundstein für alle Maßnahmen und Richtlinien bildet. Bis jetzt liegt der Fokus vor allem aber auf der Reduzierung von Abfallmengen und der Förderung von Recycling. Wie sich der Plan auf die Bauindustrie auswirken wird, bleibt noch abzuwarten – doch auf mögliche Änderungen sollte sich bereits jetzt eingestellt werden.

Kreislaufwirtschaft im Bau: Vorteile und Chancen für Unternehmen

Die Wichtigkeit der Kreislaufwirtschaft für Umwelt und Klima geht aus ihrem Konzept hervor: weg von Verbrauch hinüber zu nachhaltigem Gebrauch. Doch auch wirtschaftlich bietet die Kreislaufwirtschaft dem Bausektor klare Vorteile.

Umweltschutz | Materialien und Produkte bleiben länger im Umlauf. So wird auch die Nutzung von Ressourcen verlangsamt. Die Bauwirtschaft allein könnte durch eine höhere Verwertungsquote und vorausschauend geplante Projekte jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen an Ressourcen einsparen. |

|---|---|

Rohstoffabhängigkeit reduzieren | Der Bedarf an neuen Rohstoffen würde durch Wiederverwertung gesenkt werden – und somit auch die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten. Damit werden Versorgungsrisiken, wie Preisschwankungen und Verfügbarkeit, ebenfalls gemindert. |

Sinkende Kosten | Zwar sind Investitionskosten in zirkuläre Produkte höher, allerdings werden Erhaltungskosten deutlich eingespart. Durch die Unabhängigkeit von Lieferketten grenzt man sich ebenfalls von schwankenden Kosten von Rohmaterialien ab. |

Wirtschaftlichkeit | Auch aus wirtschaftlicher Sicht lohnt sich die Kreislaufwirtschaft: Standhafte und rückbaufähige Gebäude behalten auf Dauer ihren Wert. Gleichzeitig könnte sie in Deutschland, laut einer BDI-Studie, bis 2030 177.000 Arbeitsplätze schaffen und zusätzliche zwölf Milliarden Euro generieren. |

Innovation | Damit die Kreislaufwirtschaft funktioniert, braucht es neue, innovative Technologien und Methoden. Hierdurch kann die Innovationsbereitschaft in der gesamten Baubranche steigen. |

Steigende Lebensqualität | Indem auf langlebige und qualitative Materialien gesetzt wird, entstehen ebenso langlebige Produkte. Für Verbraucher:innen geht das mit einer verbesserten Lebensqualität einher. |

Umsetzung der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen - Ansätze in jeder Lebenszyklusphase

Auch wenn die Vorteile einer Kreislaufwirtschaft ersichtlich sind, stellt sich die Frage, wie sie in der Praxis umgesetzt werden kann. Denn der Weg dahin erfordert Planung und die Zusammenarbeit vieler verschiedener Branchen und Akteur:innen. Um den wirtschaftlichen Kreislauf schließen zu können, müssen traditionell bestehende Strukturen – vom Entwurf bis zum Abriss – komplett neu gedacht werden.

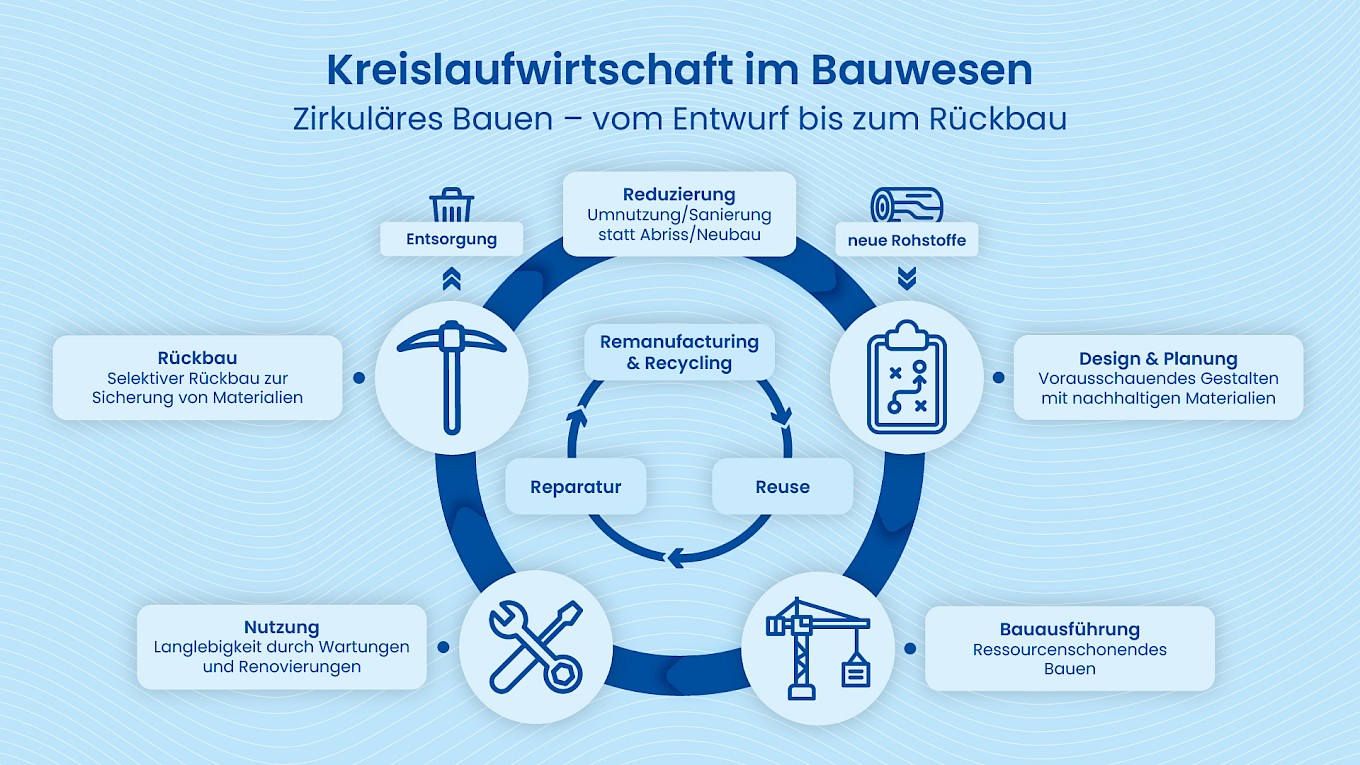

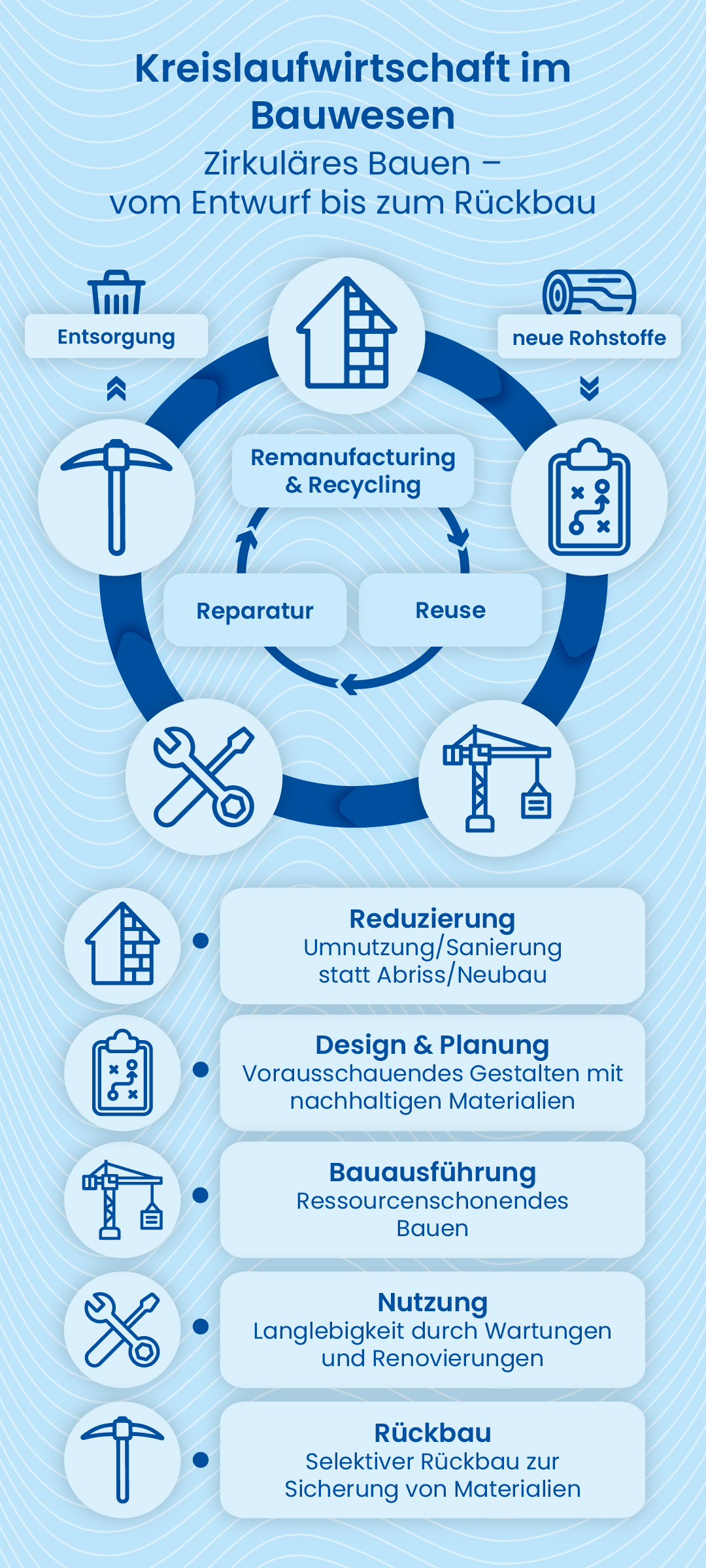

Die Möglichkeiten, Kreislaufwirtschaft im Bauwesen zu gestalten, konzentrieren sich auf mehrere wesentliche Aspekte:

- Reduzierung: Bevor neu gebaut wird, sollten Bestandsgebäude erhalten, saniert und umgenutzt werden.

- Reuse: Materialien aus früheren Bauprojekten, wie Fenster und Türen, werden für neue Bauprojekte eingesetzt.

- Reparatur: Die Langlebigkeit von Gebäuden steigt, wenn diese regelmäßig durch Reparaturen und Sanierungen instandgehalten werden.

- Remanufacturing/Recycling: Nach dem Rückbau werden Komponenten wiederaufbereitet und in den Umlauf gebracht. Baumaterialien werden ordnungsgerecht abgebaut und recycelt.

Diese werden in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus von Gebäuden umgesetzt – eine Kombination aus allen Strategien könnte für eine optimale Ressourcenschonung und Abfallvermeidung führen.

1) Planungsphase: Zirkulärer Ansatz in Design

Ein Szenario der green alliance UK zeigt deutlich: Der größte Hebel zur Reduktion des Rohstoffverbrauchs im Bau liegt in der frühen Designphase. Vorausschauendes Planen bedeutet, Auswirkungen von Entscheidungen auf den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes zu berücksichtigen. Es gilt die Frage: Wie lassen sich Materialien möglichst lange erhalten – und wie können sie am Ende wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden?

Bedarf hinterfragen

Im Zentrum der Kreislaufwirtschaft steht das Prinzip der Reduzierung. Bevor neu gebaut wird, sollte stets geprüft werden, ob eine Sanierung oder Umnutzung bestehender Gebäude die ressourcenschonendere Alternative darstellt. Auch die Größe eines Neubaus sollte bewusst gewählt werden, im Sinne einer möglichst geringen Flächenversieglung und eines effizienten Ressourceneinsatzes.

Entwürfe für Demontage erstellen

Ein zukunftsfähiges Gebäude sollte so gestaltet sein, dass es sich am Ende seines Lebenszyklus leicht und sortenrein demontieren lässt („Design for Disassembly“). Dabei sind einfache, lösbare Verbindungstechniken entscheidend, um Bauteile unbeschädigt auszubauen und Materialien wiederzuverwenden oder zu recyceln. Es werden keine Kleb- oder Verbundstoffe genutzt, die eine Trennung erschweren.

Langlebigkeit von Materialien berücksichtigen

Hochwertige, robuste Materialien und durchdachte Konstruktionen verlängern die Lebensdauer eines Gebäudes und reduzieren langfristig den Materialbedarf. Dabei sollte besonders auf wiederverwendbare, recyclingfähige sowie nachhaltige Baustoffe wie Holz oder Hanf geachtet werden. Sie binden CO₂ und lassen sich gut in den Stoffkreislauf zurückführen.

Auch gebrauchte Produkte, wie Sanitäranlagen oder Türen, sind besonders wichtig zu berücksichtigen. So wird sichergestellt, dass Materialien wieder in den Kreislauf aufgenommen und keine neuen Rohstoffe verbraucht werden, wenn der Bedarf auch so abgedeckt werden kann.

Transparenz schaffen durch Datensammlung

Eine systematische Erfassung von Materialdaten erleichtert spätere Sanierungen oder den Rückbau. So wird nachvollziehbar, welche Materialien sich für Recycling oder Wiederverwendung eignen.

Seit 2024 existiert in NRW der digitale Gebäuderessourcenpass. Er dokumentiert zentral und digital, welche und wie viele Materialien in einem Gebäude verwendet wurden. Zwar ist er noch nicht verpflichtend, doch sein zunehmender Einsatz kann dazu beitragen, dass Gebäude künftig gezielt als Rohstofflager genutzt werden können.

2) Bauphase: Kreislauforientiertes Arbeiten in der Bauausführung

Wenn es um zirkuläres Bauen geht, ist die Bauausführung eine besonders anspruchsvolle Phase. Hier muss zwischen unterschiedlichen Gewerken, Unternehmen und Fachkräften koordiniert werden, während zeitgleich und unter Druck an einem Projekt gearbeitet wird.

Emissionen und Abfall vermeiden

Auch in Lieferketten lassen sich CO₂-Emissionen wirksam reduzieren. Kürzere Transportwege und der Einsatz regionaler Baustoffe und heimischer Rohstoffe tragen bereits dazu bei, den Bauprozess nachhaltiger zu gestalten. Systeme für getrennte Baustellenabfälle sorgen ebenfalls für eine sortenreine Trennung von Materialien, die weiterverwertet werden können.

Digitalisierung des Materialbestands vor Ort

Digitale Werkzeuge wie BIM und 3D-Scans helfen, den Materialbestand genau zu erfassen und während der Bauphase zu verwalten. Das erleichtert nicht nur die Koordination, sondern sorgt auch für mehr Klarheit darüber, welche Materialien am Ende des Lebenszyklus wiederverwendet werden können.

3D-Druck für effiziente Herstellung von Materialien

Innovative Verfahren wie der 3D-Druck ermöglichen eine besonders präzise und effiziente Herstellung von Bauteilen. Neben der Vermeidung von Abfall eröffnet sich hier auch die Möglichkeit, umweltfreundliche Materialien wie Lehm oder recycelte Baustoffe einzusetzen.

3) Nutzung: Instandhaltung für einen längeren Lebenszyklus

Langlebige und hochwertige Materialien sind nur die Grundlage für ein zirkuläres Gebäude. Auch in der Nutzungsphase kann die Lebensdauer des Gebäudes verlängert werden. Indem Gebäude entstehen, die über Jahrzehnte genutzt werden, können Neubauten vermieden und Rohstoffe sowie Emissionen enorm eingespart werden.

Regelmäßige Wartungsarbeiten durchführen

Wenn Wartungszyklen nicht eingehalten werden, wird die Lebensdauer von Gebäuden erheblich verkürzt. Daher sollten sie regelmäßig auf Schäden überprüft werden, um diese frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Wird ein Gebäude von Anfang an zirkulär geplant, erfolgen diese Arbeiten problemlos mit den Daten aus Planung und Errichtung. Auch die Wartungsarbeiten sollten detailliert dokumentiert werden – so können zukünftige Sanierungen besser durchgeführt und Rückbau abfallfrei gestaltet werden.

Sanierungen und Reparaturen statt Neubau

Viele Gebäude, die vor der ersten Wärmeschutzverordnung in 1979 gebaut worden sind, verbrauchen fünfmal mehr Energie als Gebäude, die nach 2000 entstanden sind. Aber was macht mehr Sinn – sanieren oder neu bauen? Sanierungen und Reparaturen erhalten die Struktur von Bestandsgebäuden, sorgen für eine ansprechende Modernisierung und sparen „graue Energie“ sowie große Mengen neuer Rohstoffe. In der Kreislaufwirtschaft des Bauwesens steht fest: Reparaturen statt Abriss.

4) Rückbau: Kreislauf schließt sich in der Endphase

Trotz Wartungsarbeiten und Sanierungen lassen sich Gebäudeabrisse manchmal nicht vermeiden. Doch wenn bei der Planung bereits an die globalen Auswirkungen des Materialeinsatzes gedacht wurde, ist der Rückbau mehr als nur das Ende: Abfälle werden zu Ressourcen und dienen als Eingangstoffe für den fortlaufenden Kreislauf.

Umnutzung statt Abriss

Vor dem Abriss sollte das Gebäude trotzdem genau bewertet werden: Lässt sich das Gebäude nicht doch nochmal nutzen? Nicht jeder Abriss ist nämlich alternativlos. Genau daher fordert die Umweltorganisation WWF strengere Genehmigungen für Abrissmaßnahmen. Ziel ist es, zunächst verpflichtend zu prüfen, ob ein Gebäude nicht erst saniert und umfunktioniert werden kann, wenn es beispielsweise strukturell keine Mängel aufweist. So werden Büroflächen zu Coworking-Spaces, wie dem Impact Hub in Berlin, oder zu dringend benötigtem Wohnraum.

Selektiver Rückbau rettet Ressourcen

Wenn Produkte nach dem Abriss direkt auf Deponien entsorgt werden, gehen wertvolle Ressourcen verloren. Indem Gebäude zunächst systematisch untersucht werden, können wiederverwendbare Komponenten identifiziert und gerettet werden. Hier kommen die Daten aus der Planung und aus dem Bau wieder ins Spiel: Sind diese bereits vorhanden, kann der Rückbau einfach, strukturiert und selektiv erfolgen.

Frankreich geht bereits mit gutem Beispiel voran. Vor großen Abrissen von über 1.000 Quadratmetern werden alle Produkte, Materialien und Ausstattung identifiziert, um diese für die Wiederverwendung aufzubereiten.

Materialien für Wiederverwendung vorbereiten

Nicht alles, was ausgebaut wird, ist sofort wieder einsatzbereit. Oft braucht es eine gezielte Aufbereitung, damit Materialien wiederverwendet werden können. Verfahren zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Materialqualität sorgen dafür, dass Komponenten entweder im ursprünglichen Zweck oder in neuen Anwendungen eingesetzt werden können. Damit fließen sie zurück in den Planungsprozess zukünftiger Bauprojekte. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Zertifizierung. Nur wenn die Qualität und Sicherheit wiederverwendeter Materialien garantiert ist, steigt auch das Vertrauen in deren Einsatz.

Marktplätze für zurückgewonnene Materialien

Es gibt bereits Organisationen und Marktplätze, die sich auf „Urban Mining“ spezialisiert haben. Die Materialien, die beim gezielten Rückbau gewonnen und verwertet worden sind, werden hier angeboten und vermittelt. Die gebrauchten Bauteile werden darauf geprüft, ob sie Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen. Eine Übersicht zu regionalen Bauteilbörsen gibt es auf der Plattform Bauteilnetz Deutschland.

Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft im Bau: Welche Hürden stehen noch im Weg?

Das Konzept der Kreislaufwirtschaft wird spätestens seit der Einführung des EU Circular Economy Action Plans diskutiert – die Idee wurde allerdings noch kaum umgesetzt. Wie der Circularity Gap Report 2024 aufzeigt, steigt zirkuläres Wirtschaften weltweit nicht an, sondern ist eher rückläufig. Aber was steht einer Kreislaufwirtschaft in der Baubranche noch im Weg?

Hürden | |

|---|---|

Wirtschaftlich riskante Umsetzung und kostentreibende Faktoren | Gewinnmaximierung und kurzfristiger Gewinn im Vordergrund: Kosten werden pro Quartal oder Jahr abgewägt - die Umstellung auf zirkuläres Wirtschaften beeinflusst jahrelang die finanzielle Lage und ist nicht rentabel. Investition in Planung: Produktdesign und Strukturen müssen komplett umgeplant und umgestellt werden. Kostenfaktor: Selektiver Rückbau ist zeit- und kostenaufwendig, während Primärrohstoffe noch günstig sind. |

Regulatorische Hemmnisse und gesetzliche Vorschriften | Fehlende Infrastrukturen für Rückführungs- und Recyclinganlagen: Es gibt keine etablierten Marktstrukturen für gebrauchte Produkte und sie sind schwerer zugänglich. Keine Priorisierung von Sanierungen: Abrisse sind einfacher zu genehmigen als Sanierungen und Umnutzungen von Bestandsgebäuden. Fehlende gesetzliche Umsetzung: Das Kreislaufwirtschaftsgesetz fokussiert sich auf Abfallentsorgung, aber nicht auf verpflichtende Reparaturen oder Umnutzung. Gleichzeitig liegt ein Fokus auf Energieeffizienz von Neubauten – aber nicht auf die verbrauchte Energie im Bauprozess. Der Gebäuderessourcenpass ist ebenfalls weiterhin eine freiwillige Maßnahme. |

Fehlendes Vertrauen in Recyclingprodukte | Akzeptanzprobleme von gebrauchtem Material: Qualität von recycelten und wiederverwerteten Materialien ist schwierig zu beurteilen, da es an standardisierten Qualitätszertifizierungen fehlt. Oft werden Baustoffe ebenfalls downcycelt, anstatt die Qualität zu erhalten. |

Wie ist der aktuelle Stand im Bausektor?

Im Jahr 2022 konnten über 188 Millionen Tonnen mineralischer Bauabfälle umweltfreundlich verwertet werden – das entspricht knapp 90 Prozent des gesamten Aufkommens. Besonders hoch war mit 96 Prozent die Verwertungsquote von Bauschutt und Straßenaufbruch. Trotzdem: Die Materialien, die aus dem Rückbau von Gebäuden gewonnen werden, werden meist downcycelt und nicht für neue Gebäude eingesetzt. Nur 19 Prozent der Baustoffe für Neubauten stammen aus Recycling oder nachwachsenden Quellen.

Doch ist Recycling allein genug, um die Kreislaufwirtschaft vorwärtszubringen? Dr. Berthold Schäfer, Sprecher der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau, berichtet: Der Bedarf an Rohstoffen ist größer als das Abfallaufkommen. Durch Wiederverwertung und Recycling allein wird es der Bauwirtschaft nicht gelingen, Primärrohstoffe komplett zu ersetzen. Es muss auf andere Devisen der Kreislaufwirtschaft gesetzt werden.

Michael Halstenberg der Initiative Deutschland baut! e. V. unterstreicht, dass der am meisten Erfolg versprechende Ansatz die „Weiternutzungsstrategie“ ist. Indem vor allem auf Reduzierung und Umbau gesetzt wird, werden keine neuen Flächen verbraucht und die bereits knappen Primärrohstoffe in Sanierungen gesteckt, die leerstehende und renovierungsbedürftige Gebäude ohne hinein brauchen. Wenn Gebäude saniert, repariert und ausgebaut werden und dadurch 120 Jahre lang genutzt werden können, lassen sich im Vergleich zu einem bereits energieeffizienten Neubau bis zu 40 Prozent CO₂ einsparen.

Beispiele für erfolgreiche Projekte der Kreislaufwirtschaft im Bau

Obwohl die Kreislaufwirtschaft die lineare noch nicht ersetzt hat, gibt es einige bemerkenswerte Projekte, die bereits auf zirkuläre Methoden gesetzt haben.

Ein experimentelles Wohnhaus in Hannover kombiniert Recycling und vorausschauendes Design und gilt als Prototyp, um das Potenzial von wiederverwerteten Materialien auszutesten.

- Der Rohbau besteht aus leimfreien, zusammengesetzten Massivholzelementen, die eine Demontage ohne Qualitätsverlust erlauben.

- Gründung und Dämmung bestehen jeweils aus Recyclingbeton und Jutesäcken.

- Gebrauchte Bauteile, wie historische Türen, wurden im gesamten Haus verbaut.

Auch Industriegebäude in Berlin durchleben große Transformationen. So wurde die ehemalige Lagerhalle der Berliner Kindl-Brauerei in einen Coworking- und Eventort umgewandelt.

- Für die Sanierung wurden bis zu 70 Prozent recycelte oder nachhaltige Materialien genutzt.

- Die bereits bestehende Halle konnte neu umgenutzt werden, statt abgerissen zu werden.

- Materialien wurden nach ihrer generellen Beschaffenheit und Verfügbarkeit ausgewählt und nicht konkret im Design bestimmt (Design nach Verfügbarkeit).

Konsequent nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip kreiert, entsteht zurzeit das erste zirkuläre Wohnhochhaus in Hamburg. Fertiggestellt werden soll es im Jahr 2026.

- Alle Materialien lassen sich leicht demontieren, sortenrein trennen und wiederverwenden – das Haus ist ein riesiges Rohstofflager.

- Ebenso sind die Materialien recyclefähig und schadstofffrei.

- Zusätzlich entstehen genauso viele begrünte Flächen an Fassaden und Dächern, wie durch das Gebäude versiegelt worden sind.

- Das Projekt realisiert ebenfalls Coworking-Konzepte, Gastronomie und eine Kindertagesstätte.

Kreislaufwirtschaft im Bauwesen – Ein Blick in die Zukunft

Die Umstrukturierung des Bausektors ist unumgänglich. Ohne einen klaren Wandel hin zur Kreislaufwirtschaft sind Klimaziele nicht erreichbar. Aber bis jetzt mangelt es an verbindlichen gesetzlichen Vorgaben und passenden Anreizen. Daher fordern Organisationen, wie die WWF, auch weiterhin klare Rahmenbedingungen: etwa durch verpflichtende Rückbaukonzepte, die Einführung von Qualitätsstandards bei gebrauchten Materialien und strengere Abrissvorschriften, um den Erhalt und die Sanierung bestehender Gebäude zu fördern.

Die Kreislaufwirtschaft im Bauwesen und im Allgemeinen soll schließlich keine ferne Theorie bleiben, sondern die neue Realität. Wer heute auf langlebige, wiederverwendbare Materialien und Rückbaukonzepte setzt, verschafft sich auf Dauer Vorteile in Ressourcensicherheit. Gerade dafür braucht es neue Ansätze – aber nicht nur in der Technik, sondern vor allem im Denken: vom Verbrauch zum Gebrauch, vom schnellen Erfolg zum langfristigen Wert. Wer sich frühzeitig darauf einstellt, wird die Zukunft des Bauens aktiv mitgestalten.