16.000 marode Brücken in Deutschland: Sanierungswelle lässt weiterhin auf sich warten

Nachdem die Talbrücke Rahmede im Jahr 2021 plötzlich gesperrt wurde, sollte eine Sanierungswelle gestartet werden. Doch von den angekündigten Ausschreibungen sieht man wenig. Alles zur aktuellen Lage lesen Sie hier!

Das Wichtigste zur Sanierung von maroden Brücken in Kürze

- Viele Brücken aus den 60/70ern sind für heutige Lasten unterdimensioniert und überaltert; Sperrungen wie Rahmede/SaIzbachtal zeigen die Folgen

- Prüfungen nach DIN 1076 verhindern Spontanversagen, doch Sanierungen wurden jahrelang verschleppt – mit massiven Staueffekten und hohen volkswirtschaftlichen Kosten

- BMDV plant 4.000 Brückenmodernisierungen bis 2032; zurzeit liegen sie hinter diesem Ziel

- T&E berichtet: Tatsächlich bräuchten 16.000 marode Brücken dringende Modernisierungsmaßnahmen

- Benötigte finanzielle Mittel belaufen sich auf 100 Milliarden Euro in ganz Deutschland - bisher waren für 2025 nur 0,7 Milliarden vorgesehen

- Bund für Umwelt und Naturschutz fordert mehr Sanierungen und Erhaltungsmaßnahmen vor Neubau- und Ausbauprojekten

Deutschlands Brücken sind in einem dramatischen Zustand – das sollte ausreichend bekannt sein. Westdeutschland ist von diesem Problem besonders betroffen, denn hier wurden viele Brücken in den sechziger und siebziger Jahren gebaut und zeigen allmählich Alterserscheinungen. Außerdem war damals das Verkehrsaufkommen geringer, weshalb das Straßennetz für eine geringere Belastung ausgelegt wurde. Als dann immer mehr Autos und auch LKW über die Brücken rollten, etablierte man einfach zusätzliche Fahrspuren, statt die Brücken baulich anzupassen. So rollte jahrzehntelang zu viel Schwerlastverkehr über die Bauwerke. Das hat sie nach und nach brüchig gemacht und ihre ursprünglich angedachte Halbwertszeit drastisch verkürzt.

Eine Sanierungswelle wurde bereits 2022 angekündigt – 4.000 Brücken sollten bis 2030 saniert werden. Aber ist dieses Ziel realistisch oder braucht es mehr, um die Brücken Deutschlands zu retten? Erfahren Sie hier, wie die Brückensanierungen voranschreiten und wie die aktuelle Situation wirklich aussieht!

Inhaltsverzeichnis

- Überprüfung von maroden Brücken in Deutschland: Wann müssen Brücken neu gebaut werden?

- Wieso sind so viele Brücken in Deutschland marode?

- Beispiele für marode Brücken in Deutschland

- Die wirtschaftlichen Folgen der maroden Brücken

- Brückenmodernisierungsprogramm: Welche Pläne hat das BMDV?

- Stand 2025: Wie kommt das Brückenmodernisierungsprogramm voran?

- Marode Brücken in Deutschland: Aktuelle Statistik im Überblick

- Marode Brücken ersetzen: Was muss endlich getan werden?

- Umstrukturierung der Baubranche: Brückenbau schneller vorantreiben

- Wie kann die Lebensdauer von Brücken verlängert werden?

- Fazit: Das Brückennetz wurde grob vernachlässigt

Überprüfung von maroden Brücken in Deutschland: Wann müssen Brücken neu gebaut werden?

Eine Brückenprüfung erfolgt gemäß DIN 1076. Durch sie soll die Standsicherheit, Traglastfähigkeit und verkehrssichere Nutzung des Brückenbauwerks sichergestellt werden. Dazu werden Brücken alle sechs Jahre einer Hauptprüfung unterzogen, alle drei Jahre einer einfachen Prüfung und jährlich werden sie gesichtet. Die Prüfer vergeben beim Brücken-TÜV Noten zwischen 1 und 4. Ab einer Note 3,5 spricht man von einem ungenügenden Zustand.

Zudem wird das Verhältnis zwischen Tragfähigkeit und realer Verkehrsbelastung berechnet. Stufe I ist dabei am besten – Stufe V spricht bereits für statisch-konstruktive Defizite. Zusammen mit der TÜV Note wird bestimmt, ob eine Brücke saniert, verstärkt oder neu gebaut werden muss. Laut Bundesministerium für Digitales und Verkehr wird ein Ersatzneubau nötig bei ...

- ... einer Traglast von IV und V

- ... einer Zustandsnote von 3,5

- ... oder einer Traglast von III, wenn die Brücke vor 1985 gebaut worden ist.

Die Bauwerksprüfingenieur:innen prüfen zuerst einmal mit den Sinnen und dann mit einer handnahen Hammerprüfung. Profis hören dabei sofort, wenn der Beton hohl oder dumpf klingt und wissen dann, dass etwas nicht stimmt. Dank dieser regelmäßigen Prüfungen muss man sich über sogenanntes Spontanversagen in Deutschland also nur wenig Gedanken machen.

Wenn nun herauskommt, dass die Brücke nicht mehr in einem einwandfreien Zustand ist, können einige Maßnahmen ergriffen werden, um eine Vollsperrung zu vermeiden. Nahe Neckarsulm an der Wehrbrücke etwa ergab ein Belastungstest, dass LKW über 3,5 Tonnen die Brücke zum Bröckeln bringen könnten. Die Brücke wurde also gesperrt und wird seitdem mithilfe modernster Diagnosetechnik und Sensorik, im Fachjargon Health-Monitoring, täglich überwacht. So kann die Brücke noch gefahrlos verwendet werden, bis in fünf bis zehn Jahren eine Ersatzbrücke steht.

Wieso sind so viele Brücken in Deutschland marode?

In den sechziger und siebziger Jahren wurden mehrere tausend Brücken mit Spannbeton gebaut. Im Laufe der Jahre wurde der Beton brüchig, Wasser gelangte an die Stahlbewehrung und der Rost hatte leichtes Spiel. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Standfestigkeit der Bauwerke, was wiederum zu starken Einschränkungen für den Verkehr führt.

Bereits Ende der siebziger Jahre war aber bekannt, dass Autobahnbrücken ungefähr 50 bis 70 Jahre halten werden. Seit den 90er Jahren wurden grundlegende Sanierungen mehrfach angekündigt; seit 2002 bestehen Appelle von Expertenkommissionen, die Mittel für den Erhalt von Brücken zu erhöhen.

Dennoch hat sich Jahrzehnte lang nichts getan. Modernisierungen wurden so lange aufgeschoben, bis der Abriss unvermeidbar wurde. So etwa in Aachen, wo Handwerk und Industrie der Region berechtigterweise massive Kritik daran üben, dass die Sanierung der Haarbachtalbrücke an der A544 hinausgezögert wurde.

Auch in Krefeld droht mit dem Abriss der Uerdinger Brücke, über die die B288 führt, blankes Chaos, da die regionale Wirtschaft auf eine funktionierende Rheinquerung nahe dem Rheinhafen Krefeld angewiesen ist. Doch auch hier wurde die Sanierung herausgezögert und nun hält die Brücke der Belastung endgültig nicht mehr stand und eine neue muss her – das dauert mindestens zwölf Jahre.

Beispiele für marode Brücken in Deutschland

Über NRWs Täler und Flüsse spannen sich besonders marode Brücken. Das bekannteste Beispiel ist wohl die Talbrücke Rahmede. Sie führte über eine Talsperre, die zu einer Reihe von Talsperren entlang der A45 gehört und den Norden der Republik mit dem Süden verbindet. Bei einer Routinekontrolle wurde Anfang Dezember 2021 entdeckt, dass der Überbau verformt war. Das sind Bauteile wie Träger und Querstreben. Die Brücke war so kaputt, dass sie nicht mehr befahren werden konnte und sofort gesperrt wurde. Auch für eine Sanierung war es zu spät. Das heißt, sie muss gesprengt und abgerissen und schließlich durch eine neue ersetzt werden. Das alles kostet Zeit und geschieht nicht von heute auf morgen. Der Neubau wurde Ende 2022 in einem EU-weiten Verfahren ausgeschrieben, und die Bauzeit beträgt ungefähr fünf Jahre – natürlich nur, wenn es nicht zu noch weiteren Verzögerungen kommt. Bis dahin rollt der gesamte Autobahnverkehr durch Lüdenscheid, was für die Anwohnerinnen und Anwohner eine große Belastung ist.

Aber auch in Hessen gibt es ein berühmtes Beispiel: Die inzwischen abgerissene Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden – eine Autobahnbrücke der A66 – konnte plötzlich nicht mehr befahren werden, weil im Juni 2021 ein Brückenlager zwischen Pfeiler und Fahrbahn zusammengebrochen war und die Brücke um einen halben Meter absackte. Für die Autofahrerinnen und Autofahrer in Wiesbaden, aber auch in der gesamten Rhein-Main-Region, bedeutet das Stau und Verkehrschaos.

Die wirtschaftlichen Folgen der maroden Brücken

In Lüdenscheid wurde die Rahmedetalbrücke am 7. Mai 2023 endlich gesprengt – fast anderthalb Jahre nach der Sperrung. Wie gesagt: Das Verkehrschaos ist für die Menschen der Region eine Zumutung. Aber auch die Wirtschaft leidet und der ganzen Region droht eine Abkopplung vom Rest des Landes. Kilometerlange Staus und die schwere Erreichbarkeit sind eine riesige Belastung für die Unternehmen. Zahlreiche Familien- und Industriebetriebe im Sauerland sind in ihrer Existenz bedroht. Der Kfz-Mechaniker Timo Hölscher, der mit seiner Ehefrau Sophia einen Betrieb leitet, berichtet von Umsatzeinbußen zwischen 30 und 35 Prozent.

Dirk Kemper, Verkehrswissenschaftler der RWTH Aachen, sieht in dem baldigen Ausfall zahlreicher Brücken ein erhebliches Risiko für die gesamtdeutsche Wirtschaft. Wie hoch die Kosten sind, hat Christian Kestermann vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Beispiel der Rahmedetalbrücke berechnet: 1,8 Milliarden Euro. Den größten Teil machen Verzögerungskosten aus, also wenn LKW und PKW die Sperrung umfahren müssen. Das kostet laut Studie mindestens 1,2 Milliarden Euro. Weitere 6.000 Millionen Euro sind die Standortkosten, die der Region Südwestfalen durch die sinkende wirtschaftliche Attraktivität drohen. Nicht eingerechnet sind die finanziellen Ausfälle für die Betriebe der Region. Und: Je länger man wartet, desto teurer wird es. Kestermann zufolge kostet jeder Tag, um den sich die Bauzeit verlängert, die Volkswirtschaft rund eine Millionen Euro zusätzlich.

Brückenmodernisierungsprogramm: Welche Pläne hat das BMDV?

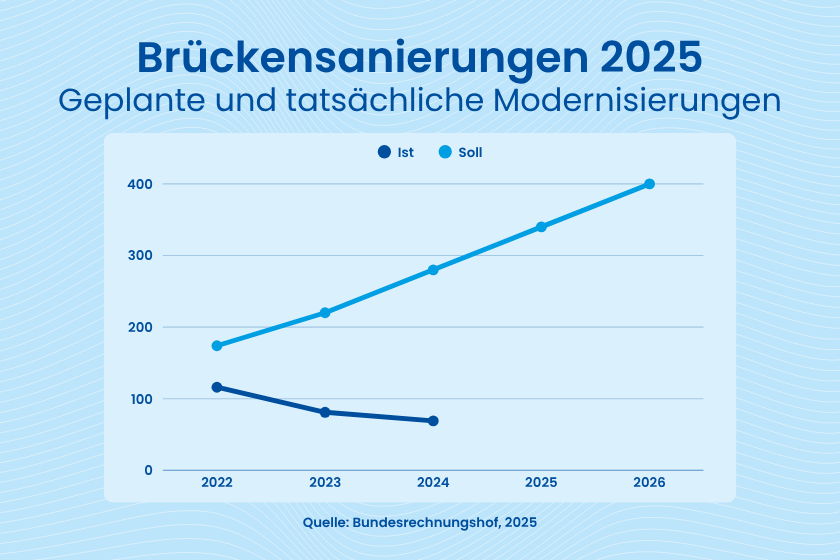

Den maroden Brücken in Deutschland soll endlich ein Ende geboten werden. Daher führte die Bundesregierung im Jahr 2022 ein neues Programm zur Brückenmodernisierung ein: Finanzielle Mittel sollten erhöht und Planungen beschleunigt werden, damit wichtige Autobahnbrücken zeitnah modernisiert werden. Das Brückenmodernisierungsprogramm sieht die Verstärkung oder Neubau von 4.000 Autobahnbrücken im kritischen Zustand vor und soll bis 2032 umgesetzt werden. Ab 2026 sollen deswegen sogar jedes Jahr 400 marode Autobahnbrücken saniert werden. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber dringend notwendig.

Stand 2025: Wie kommt das Brückenmodernisierungsprogramm voran?

Das BMDV zieht im Herbst 2024 eine positive Zwischenbilanz: Das Brückenmodernisierungsprogramm würde gut vorankommen und rund 30 Prozent der geplanten Sanierungen wären bereits umgesetzt.

Der Bundesrechnungshof sieht das allerdings anders: Die tatsächlichen Modernisierungen liegen weit hinter dem, was geplant wurde. Die umgesetzten Sanierungen, von denen gesprochen wird, wären nämlich nur zur Hälfte Teil des Modernisierungsprogramms. Allein im Jahr 2024 wurden nur 69 von den geplanten 280 Modernisierungen durchgeführt. Die Schere zwischen Soll und Ist-Zustand geht gleichzeitig immer weiter auseinander. Im Jahr 2025 sind 340 geplant, in den folgenden Jahren sogar 400 pro Jahr. Um die gesetzten Ziele allerdings zu erreichen, müssten mittlerweile 590 Teilbauwerke jährlich modernisiert werden.

Die Autobahn GmbH des Bundes ist also – anders als in der Einschätzung des BMDV – deutlich hinter den geplanten Zielen. Zudem setzt das BMDV keine Ziele für Bundesländer, wie die Modernisierungen umgesetzt werden sollen. Der Bundesrechnungshof warnt: Bei dieser Geschwindigkeit wird sich der Zustand der Brücken in Deutschland weiterhin verschlechtern.

Marode Brücken in Deutschland: Aktuelle Statistik im Überblick

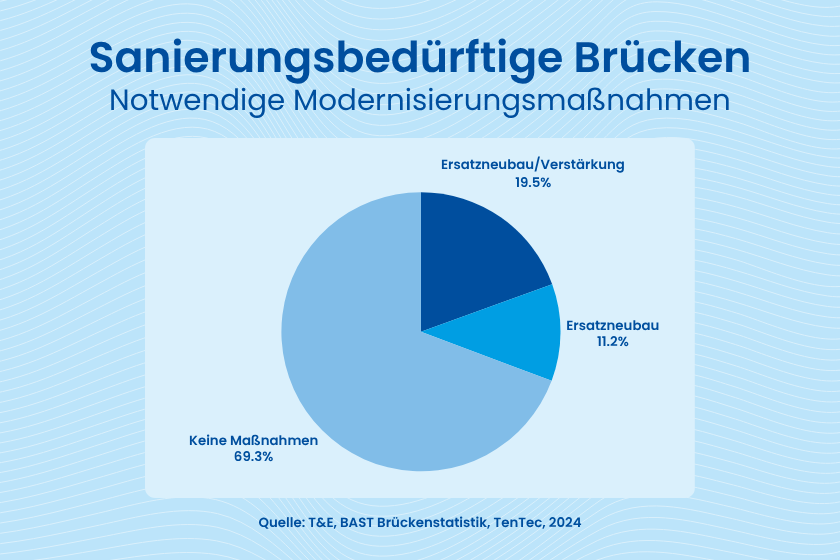

Während das BMDV weiterhin von 4.000 maroden Brücken spricht, zeigt eine neue Studie der Organisation Transport & Environment, dass diese Zahlen nicht ganz der Realität entsprechen.

Bei den 4.000 maroden Brücken, auf die sich im Jahr 2022 bezogen wurde, handelt es sich nämlich hauptsächlich um Brücken, die als „wichtig“ eingestuft worden sind – das heißt, sie sind Teil des Autobahnnetzes, der beispielsweise besonders relevant für internationale Handelswege ist, wie das Trans-European Transport Network (TEN-T). Weitere Bundesfernstraßen sowie kommunale Brücken wurden hierbei nicht berücksichtigt, brauchen aber ebenfalls einen Ersatzbau oder Verstärkung.

Die T&E berichtet: Über 5.900 Brücken unter Bundesverwaltung sind in einem Zustand, wo ein Ersatzbau notwendig wird; weitere 10.240 Brücken bräuchten entweder einen Ersatzbau oder eine Verstärkung. Hierbei kommt man insgesamt auf 16.000 Brücken unter Bundesverwaltung, bei denen Modernisierungsmaßnahmen dringend notwendig wären – anstatt den 4.000 geplanten. Damit brauchen ungefähr 30 Prozent der Brücken der Bundesfernstraßen dringende Maßnahmen.

Problematisch sind auch die finanziellen Mittel, die für die Modernisierungsmaßnahmen herangezogen werden müssen. Nominale Kosten für den Brückenbau sind in den letzten zehn Jahren um 60 Prozent gestiegen – aber auch seit Beginn der Brückenmodernisierungsmaßnahmen. Während die Kosten pro Quadratmeter im Jahr 2022 bei 4.000 Euro lagen, sind sie mittlerweile auf 4.300 Euro gestiegen. Geschätzt wird der Bedarf für Ersatzneubau von Brücken zwischen 32 und 49 Milliarden Euro, je nachdem, ob wirklich neu gebaut wird oder ob Sanierungen noch ausreichend wären – ungefähr 70 bis 80 Prozent davon für Autobahnen und 20 bis 30 Prozent für Bundesstraßen.

Rechnet man Brückenmodernisierungen für Landes-, Staats- und Kreisstraßen mit ein, wachsen Kostenschätzungen erheblich. Mindestens 10 Milliarden Euro bräuchte man hier, um die wirklich baufälligen Brücken zu ersetzen. Weitere 46 Milliarden Euro werden für die Modernisierung von kommunalen Straßenbrücken geschätzt.

Für den gesamten Investitionsbedarf für Ersatzneubau und Modernisierung von maroden Brücken in Deutschland kommt man daher auf ungefähr 100 Milliarden Euro. Währenddessen waren 2025 nur 1,1 Milliarden Euro für Bundesfernstraßen vorgesehen und nur 0,7 Milliarden davon für die Brückenmodernisierungen.

Olaf Bandt, Vorsitzender des BUND, kritisiert:

Es braucht jetzt dringend Investitionen in die kaputt gesparte Infrastruktur. (...) Hierzulande sind deutlich mehr Autobahnbrücken marode, als vom Ministerium öffentlich kommuniziert. (...) Der Bundesverkehrsminister rechnet die Zahl der zu modernisierenden Brücken klein, auch um Geld für den Bau zusätzlicher Autobahnen und Bundesstraßen verwenden zu können.

Marode Brücken ersetzen: Was muss endlich getan werden?

Der Bund für Umwelt und Naturschutz-Deutschland fordert klar: Brückensanierungen sowie Erhaltungsmaßnahmen und Modernisierungen müssen Straßenneubauprojekten vorgezogen werden. Ersatzneubauten dürften nicht mit weiteren Fahrspuren verknüpft werden – denn das verlangsamt die restlichen notwendigen Modernisierungsmaßnahmen. Das Straßennetz sollte zunächst funktionierend sein, bevor mehr gebaut wird.

Damit die jetzigen Pläne des BMDV überhaupt eingehalten werden können, muss die Autobahn GmbH außerdem mit den nötigen Ressourcen ausgestattet werden, um die maroden Brücken in ganz Deutschland zu modernisieren. Das muss sowohl personell als auch finanziell geschehen. Indem Ausbau- und Neubauprojekte zurückgestellt werden, könnten die Personalkapazitäten der Autobahn GmbH für Brückenmodernisierungen zugewiesen werden.

Das BMDV ist zudem in der Verpflichtung, den Bundesländern konkrete Ziele für die Umsetzung der Modernisierungsmaßnahmen der maroden Brücken vorzugeben. Nur so können die jetzigen Ziele erreicht werden. Aber auch der Fokus sollte sich verschieben: So sollte, laut Bandt, neben dem Erhalt des Bestandsnetzes auch mehr in Schienenverkehr investiert werden anstatt in „klimaschädliche Neubauprojekte“.

Oft sind die Straßen verstopft mit LKW und diese sorgen auch noch für eine besonders hohe Belastung der Brücken. Was liegt da so nahe, wie den Güterverkehr runter von den Straßen und auf die Gleise zu bekommen? Und das ist nicht nur für gestresste Autofahrer:innen gut. Je Tonnenkilometer produziert die Bahn circa 80 Prozent weniger CO2-Emissionen als der LKW. Da schon jetzt 92 Prozent der Güterbahnen elektrisch betrieben werden, ist hier der Weg zu einem klimaschonenden oder sogar klimaneutralen Transport deutlich einfacher. Zudem ist das Unfallrisiko bei der Güterbahn 42-mal geringer als beim LKW.

Umstrukturierung der Baubranche: Brückenbau schneller vorantreiben

Aber auch die Bauindustrie kann einiges tun, um Planungs- und Bauprozesse von Brücken zu verkürzen. Wichtig wird dies insbesondere, wenn in der Zukunft vorausschauend geplant werden soll.

Eine Lösung kann digitales Bauen sein: Für jedes Bauprojekt gibt es damit eine Plattform, auf die alle Beteiligten zugreifen können. Das sorgt für mehr Übersichtlichkeit und reduziert die Komplexität von Bauprojekten. Das traditionelle 2D-Modell wird bereits immer mehr durch den Einsatz von BIM und somit durch technisch gestützte 3D-Modelle abgelöst. In vielen industrialisierten Ländern ist der Einsatz mittlerweile sogar verpflichtend. Auch in Deutschland besteht seit dem 1. Januar 2021 eine BIM-Pflicht bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Doch im Vergleich zu vielen anderen Ländern hängen wir hinterher. Vorreiterrollen nehmen hier skandinavische Länder, die USA, Kanada sowie die Niederlande und Österreich ein.

Ein anderer Ansatz ist das modulare Bauen: Hier werden große Teile des Bauprozesses in die Produktionsstätten verlagert. Zahlreiche Bauteile können dort vorgefertigt werden, sodass die Bauzeiten auf der Baustelle und somit auch die Sperrung und Umleitung kürzer ausfallen. Es gibt verschiedene Ansätze, etwa, dass das neue Brückensystem auf dem alten Fundament aufgebaut wird, sodass auch der Zeitaufwand für die Abrissarbeiten und Erdarbeiten verringert wird.

In China beispielsweise ist diese Weise des Brückenbaus Standard. Die Bauzeit beträgt nur etwa ein Drittel der Dauer, die man hier benötigt. Allerdings werden bei diesem Vergleich rechtliche Fragen und auch die Dauerhaftigkeit des Bauwerks außer Acht gelassen. Wer nachhaltig bauen will, kann modulares Bauen also nicht überall anwenden.

Wie kann die Lebensdauer von Brücken verlängert werden?

Der erste Schritt sollte es sein, dass beim Bau einer neuen Brücke direkt überlegt wird, wie diese eine möglichst lange Lebensdauer erreichen kann. Die Brücken aus den sechziger und siebziger Jahren waren bereits für einen deutlich höheren Verkehr konzipiert, als damals herrschte. Aber mit den Steigerungen, die in den letzten Jahrzehnten stattfanden, konnte nicht gerechnet werden. Vorausschauend planen ist natürlich unverzichtbar, aber nicht ausreichend.

1) Durch beheizte Brücken

Eine weitere Maßnahme, die 2021 erstmals in Tübingen geplant und mittlerweile umgesetzt wurde, ist die erste beheizbare Fahrradbrücke in Deutschland. Im Winter sollen Fußgänger und Radfahrer ohne Rutschgefahr die Brücke nutzen können. Doch die Heizung hat noch einen entscheidenden Vorteil: Man benötigt kein Streusalz mehr, das die Lebensdauer von Brücken verkürzt. Für Autobahnbrücken sind riesige Heizvorrichtungen kaum geeignet, aber wenn so ständige Reparaturen an kleinen Brücken vermieden werden können, wäre es schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung.

Aber wie sieht es mit den Heizkosten aus? Laut Boris Palmer, dem Grünen Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, benötige das Abtauen kaum Strom, der in Tübingen ohnehin zu 70 Prozent aus erneuerbaren Energien komme. Die Heizschleifen selbst haben auch nur 22.000 Euro gekostet.

Aber das gilt offensichtlich nicht für alle Brücken und alle Städte. Im bayerischen Traunstein wurde eine Fußgänger- und Radwegbrücke für 150.000 Euro mit einer Heizmatte ausgestattet, in der Erwartung, die Lebensdauer um etwa ein Drittel, also circa 35 Jahre, verlängern zu können. Doch nachdem im ersten Jahr 23.000 Euro Heizkosten angefallen sind, wurde die Vorrichtung ausgeschaltet. Bei den Kosten ist es schnell lukrativer, einfach alle 80 Jahre neu zu bauen. Wie sich der Bau und Nutzen von beheizbaren Brücken entwickeln wird, gilt es also noch zu beobachten.

2) Durch Stabilisierung der Schweißnähte

Eine andere Schwachstelle von Brücken sind die Stahlkonstruktionen. Große Lasten und starke Winde führen zur Werkstoffermüdung und somit zu Rissen und Brüchen an den Schweißnähten. Deswegen haben Forschende der Uni München sich damit auseinandergesetzt, wie sich die Nachbehandlung von Schweißnähten auf die Lebensdauer der Konstruktionen auswirkt.

Besonderes Interesse galt den sogenannten HFH-Verfahren, also den höherfrequenten Hämmerverfahren, die händisch angewendet werden. Es wurde deutlich, dass diese die Nahtgeometrie verbessern und die Randschicht verfestigen, sodass die Naht insgesamt besser haltbar ist. Ziel ist es nun, durch einen verlässlichen Betriebsfestigkeitsnachweis die Qualität der Nähte einsortieren zu können. Auch hierbei handelt es sich also wieder um eine kleine Stellschraube unter vielen, aber eine solche, die eine große Auswirkung auf die Haltbarkeit der Brücke insgesamt hat.

3) Durch moderne Überwachungsmethoden

Doch unser Hauptproblem wird durch diese Ansätze nicht entschärft. Diese sind wichtig für zukünftige Generationen, doch was passiert mit all den maroden Brücken, derer wir uns jetzt annehmen müssen?

Eine Teillösung könnten moderne Überwachungsmethoden an Bestandsbauwerken sein. Diese können die Lebensdauer maßgeblich verlängern, indem sie Brückenkontrollen einfacher, kostengünstiger und somit häufiger machen. Entdeckte Mängel können dann direkt angegangen und mit vergleichsweise geringem Aufwand beseitigt werden, bevor größere Arbeiten nötig werden.

An der Hochheimer Brücke wird gerade das faseroptikbasierte Monitoring erstmals in dieser Größenordnung getestet. Alternativ kann auch ein Insight Crawler die Überprüfung von Brücken erleichtern und verbessern. Weil er mühelos die Brückenpfeiler hochklettern kann, können so insbesondere schwer zugängliche Bereiche ferngesteuert in Augenschein genommen werden. Was Brückenprüfer:innen jetzt noch von Krankörben aus oder mit einer Kletterausrüstung von Hand erledigen müssen, macht der Scanner automatisch. Er liefert dabei Daten, aus denen Fachleute Rückschlüsse auf den Zustand und anstehende Wartungsarbeiten ziehen können.

4) Durch Verstärkungsmethoden bei entdeckten Mängeln

Wenn ein Mangel entdeckt wurde, wird es Zeit für eine Verstärkung. Die gängigen Verstärkungsmethoden sind derzeit etwa durchgebohrte Gewindestangen, angeklebte Stahlplatten, eingeklebte Bewehrungsstäbe und CFK-Lamellen. Für die Installation müssen in der Regel aber größere Arbeiten vorgenommen werden, die mit einer Teil- oder Totalsperrung der Brücke einhergehen. Das ist zwar durchaus besser als eine monatelange Totalsperrung für einen Abriss und Neubau, aber es muss doch noch besser gehen, oder? Die Anforderungen an eine zukunftsweisende Verstärkungsmethode sind, dass sie schnell und einfach installiert werden kann. Das sollte im Idealfall von einer Seite möglich sein, sodass der Verkehr weitestgehend aufrechterhalten werden kann.

An der Universität Innsbruck wurde an genau so einem System geforscht: In sechs Versuchsreihen mit 63 Querkraftversuchen wurde eine sogenannte Verbundankerschraube getestet. Auf Basis der durchgeführten Versuche sowie zahlreicher numerischer Simulationen war es möglich, Bemessungsansätze für die Verstärkung mit Verbundankerschrauben abzuleiten. Darauf basierend und mit weiteren konstruktiven Regeln war es möglich, eine bauaufsichtliche Zulassung für die Verbundankerschraube, sowohl als Querkraftverstärkung als auch als Durchstanzverstärkung, zu erhalten. 2019 wurde sie für Stahlbeton- und Spannbetontragwerke zugelassen und kann jetzt als RELAST-Verbundankerschraube bei der Firma Wuerth erworben und unter laufendem Betrieb montiert werden. Das System konnte sich bereits an zahlreichen bestehenden Straßen- und Eisenbahnbrücken, aber auch in Tunneldecken oder Tragwerken des Hochbaus bewähren und sorgt so dafür, dass bislang hochkomplexe Sanierungsfälle effizient gelöst werden können.

5) Bauunternehmen in die Planung integrieren

Entscheidet man sich dennoch für einen Neubau, etwa weil die Mängel so zahlreich sind oder der Neubau auch einer Erweiterung oder Umstrukturierung des Verkehrs dienen soll, gilt es, Planung und Bau so schnell wie möglich zu gestalten. Um den Planungsprozess zu beschleunigen, könnten Bauunternehmen stärker in die Planungen mit einbezogen werden. Konkret heißt das, dass sie eigene Entwürfe einreichen, die von unternehmensinternen Bauingenieur:innen angefertigt werden. Auf diese Weise bekommen die Bauingenieur:innen, die für die öffentliche Hand arbeiten, Unterstützung, so dass der gesamte Planungsprozess hoffentlich schneller ablaufen kann.

Fazit: Das Brückennetz wurde grob vernachlässigt

Das Verkehrschaos, das teilweise schon besteht und in den nächsten Jahren mit noch größerer Wucht auf uns zukommt, hat einen eindeutigen Grund: grobe Vernachlässigung. So sehen es unter anderem die Verfasser:innen der Studie „Risikofaktor Brücken“. An der Instandhaltung der Infrastruktur in Deutschland wurde seit Jahrzehnten gespart. Realisierte Straßenbauprojekte bezogen sich nur auf den Ausbau – also mehr Autobahnen oder mehr Spuren. Dabei wurde der Zustand der bestehenden Straßen und Brücken missachtet. Dieses Problem bezieht sich nicht nur auf das Straßennetz. Auch das Schienennetz wurde vernachlässigt, was einen umweltfreundlichen Warentransport vermeidet sowie einen bequemen und pünktlichen Personentransport. Vom Internet sowie der Energiegewinnung ganz zu schweigen. Die Politik hat sich also jahrelang auf einer hohen Wirtschaftskraft ausgeruht und damit langfristigen und nachhaltigen Wohlstand gefährdet. Wie sich das Brückenmodernisierungsprogramm weiterhin entwickelt, bleibt abzuwarten – allerdings lassen die jetzigen Zahlen bereits jetzt an der Umsetzung zweifeln.

Gratis E-Book: Bieten Sie erfolgreich auf Bauprojekte