Inhouse-Vergabe

Während öffentliche Aufträge normalerweise auszuschreiben sind, liegt für sogenannte Inhouse-Vergaben eine Ausnahmeregelung vor. Frei übersetzt ist eine Inhouse-Vergabe eine Vergabe "im eigenen Haus".

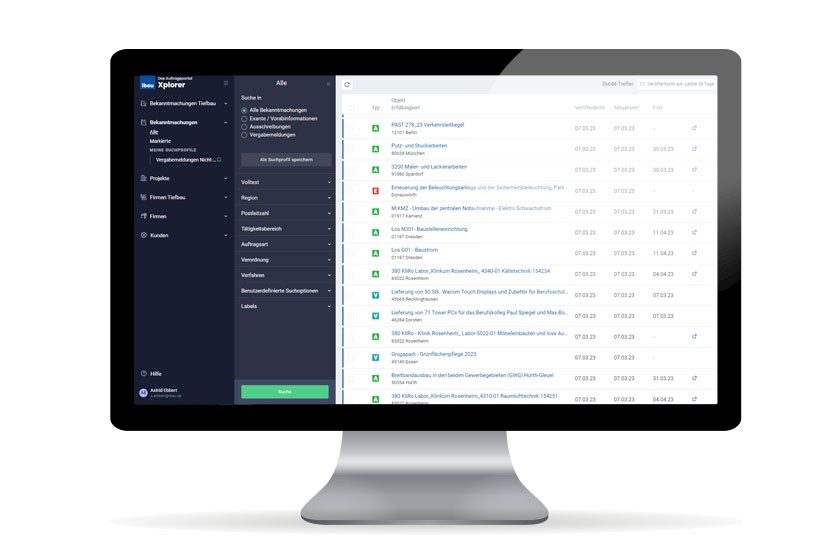

Mit ibau finden Sie passende Ausschreibungen & Aufträge: Jetzt Auftragschancen entdecken!

Inhaltsverzeichnis

- Wann ist eine Inhouse-Vergabe möglich?

- Was versteht man unter dem Kontrollkriterium einer Inhouse-Vergabe?

- Weitere Erklärung zur Inhouse-Vergabe: Was ist das sogenannte Wesentlichkeitskriterium?

- Inhouse-Vergaben der Tochter an die Mutter

- Inhouse-Vergaben an Schwesterunternehmen

- Inhouse-Vergaben bei "Enkel-Konstellationen"

- Inhouse-Vergabe im engeren und weiteren Sinne

- Was kennzeichnet eine klassische Inhouse-Konstellation?

- Was passiert bei Insolvenz der Auftragnehmerseite?

Inhouse-Vergabe: Definition

Eine Inhouse-Vergabe, auch Inhouse-Geschäft genannt, ist eine Auftragsvergabe an eigenständige juristische Personen, die wie eine eigene Dienststelle durch den oder die öffentliche:n Auftraggeber:in kontrolliert werden und über 80 % der Aufgaben ausführen, mit denen sie durch den oder die öffentliche:n Auftraggeber:in beauftragt werden. Dabei ist die Beauftragung auch im umgekehrten Fall möglich: Der oder die beherrschte öffentliche Auftraggeber:in beauftragt die beherrschende juristische Person. Es muss kein Vergabeverfahren durchgeführt werden, wenn die Voraussetzungen für ein Inhouse-Geschäft vorliegen.

Wann ist eine Inhouse-Vergabe möglich?

Eine vergaberechtsfreie Beauftragung ist nach § 108 Abs. 1-5 GWB gestattet, wenn:

- der oder die öffentliche Auftraggeber:in die juristische Person kontrolliert, als sei sie seine Dienststelle,

- mehr als 80 % der Tätigkeiten der juristischen Person durch die öffentliche Auftraggeberseite kontrolliert werden und von ihr beauftragt wurden, und

- kein:e Private:r am Kapital der juristischen Person beteiligt ist. Zum letztgenannten Punkt bestehen verschiedene Ausnahmen.

Was versteht man unter dem Kontrollkriterium einer Inhouse-Vergabe?

Mit Kontrollkriterium ist die Tatsache gemeint, dass der oder die öffentliche Auftraggeber:in als Voraussetzung für eine Inhouse-Vergabe eine Kontrollfunktion über das zu beauftragende Unternehmen ausüben muss, als sei diese seine eigene Dienststelle. Eine Kontrollfunktion wird nach § 108 Abs. 2 GWB-E vermutet, "wenn der öffentliche Auftraggeber einen ausschlaggebenden Einfluss auf die strategischen Ziele und die wesentlichen Entscheidungen der juristischen Person ausübt". Aktiengesellschaften erfüllen demnach nicht das für Inhouse-Geschäfte erforderliche Kontrollkriterium, da sich der Vorstand einer Aktiengesellschaft nicht an Weisungen halten muss.

Weitere Erklärung zur Inhouse-Vergabe: Was ist das sogenannte Wesentlichkeitskriterium?

Mit dem Wesentlichkeitskriterium ist die EU-Regelung gemeint, dass über 80 % der Aufgaben des kontrollierten Unternehmens durch den oder die kontrollierende:n Auftraggeber:in beauftragt wurden. Dies ist das zwingende Merkmal einer Inhouse-Konstellation. In der Praxis geht man fälschlicherweise häufig von der Vorstellung aus, jedes öffentlich beherrschte Unternehmen könne von jedem oder jeder öffentlichen Auftraggeber:in ohne Einhaltung des Vergaberechts beauftragt werden, unabhängig davon, ob eine Beteiligung des Auftraggebers beziehungsweise der Auftraggeberin vorliegt oder nicht.

Durch die zulässige Fremdauftragsquote von 20 Prozent besteht für den oder die öffentliche:n Auftraggeber:in ein wesentlicher Gestaltungsspielraum.

Inhouse-Vergaben der Tochter an die Mutter

Tochtergesellschaften können ihr Mutterunternehmen mit der Erbringung von Leistungen ohne Vergabeverfahren direkt beauftragen. Die Auftragsvergabe der Tochter an die Mutter wird als inverses Inhouse-Geschäft bezeichnet. Als Voraussetzung gilt: An der juristischen Person darf keine direkte private Kapitalbeteiligung bestehen.

Inhouse-Vergaben an Schwesterunternehmen

Inhouse-Beauftragungen zwischen Schwesterunternehmen sind weitgehend zulässig. Aufträge im Schwesternverhältnis sind sogenannte horizontale Inhouse-Geschäfte. Auch hier gilt als Voraussetzung: An der juristischen Person darf keine direkte private Kapitalbeteiligung bestehen.

Inhouse-Vergaben bei "Enkel-Konstellationen"

Inhouse-Vergaben sind auch bei sogenannten "Enkel-Konstellationen" gestattet. Bei einer "Enkel-Konstellation" übt eine andere juristische Person die erforderliche Kontrolle aus. Diese zwischengeschaltete juristische Person wird durch den oder die öffentliche:n Auftraggeber:in kontrolliert. Es handelt sich dabei um eine klassisch-vertikale Inhouse-Vergabe, bei der als Besonderheit eine zwischengeschaltete juristische Person die Kontrollfunktion übernimmt.

Inhouse-Vergabe im engeren und weiteren Sinne

Bei einer Inhouse-Vergabe im engeren Sinne wird der Bedarf des öffentlichen Auftraggebers beziehungsweise der öffentlichen Auftraggeberin durch Verwaltungseinheiten (zum Beispiel Eigenbetriebe) erbracht, die rechtlich unselbstständig sind. Eine Inhouse-Vergabe im weiteren Sinne ist dagegen durch vertragliche Beziehungen zwischen einem öffentlichen Auftraggeber beziehungsweise einer Auftraggeberin und einem durch den oder die Auftraggeber:in beherrschten Unternehmen gekennzeichnet.

Was kennzeichnet eine klassische Inhouse-Konstellation?

Eine klassische Inhouse-Konstellation liegt vor, wenn ein:e öffentliche:r Auftraggeber:in eine juristische Person beauftragt, die von ihm beziehungsweise ihr kontrolliert wird und rechtlich selbstständig ist.

Was passiert bei Insolvenz der Auftragnehmerseite?

In der Beschaffungspraxis war es Usus, dass Inhouse-Aufträge automatisch von dem oder der Rechtsnachfolger:in fortgeführt wurden, unabhängig davon, ob der oder die öffentliche Auftraggeber:in an diesem Unternehmen beteiligt ist und Kontrolle, wie über eine eigene Dienststelle, ausübt. Doch 2022 entschied der EuGH, dass der oder die Rechtsnachfolger:in die Leistungen der inhouse-beauftragten Auftragnehmerseite nicht nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchst. b) GWB fortführen darf, wenn die Inhouse Voraussetzungen nicht vorliegen. Das Gericht begründet, der Normlaut sowie das Ziel, die öffentlichen Beschaffungsmärkte dem Wettbewerb zu öffnen, stünden der verfahrensfreien Vergabe in solchen Fällen entgegen. Diese Entscheidung wird stark kritisiert und von vielen Seiten als nicht überzeugend bewertet.