Baustellensicherheit im Herbst und Winter: Herausforderungen und Lösungen

Leise rieselt der Schnee und laut fällt der Bauarbeiter vom Gerüst. Die kalte Jahreszeit bedeutet für Arbeiten am Bau ein hohes Sicherheitsrisiko. Erfahren Sie, wie Sie sich und Ihre Mitarbeitenden schützen!

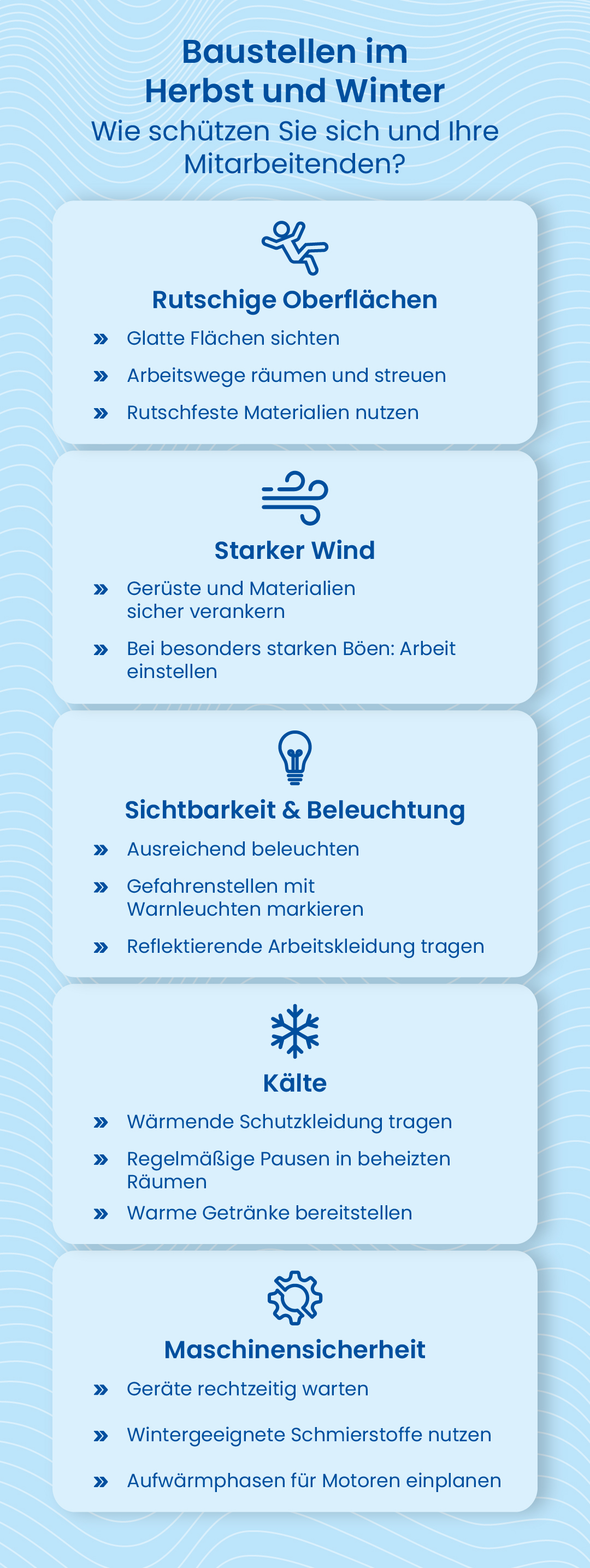

Das Wichtigste zur Baustellensicherheit im Herbst und Winter in Kürze

- Herbst und Winter erhöhen Unfallrisiko durch Nässe, Eis, Dunkelheit und Wind

- Tägliche Sichtung und Räumung rutschiger Wege, rutschhemmende Ausrüstung, und passende Schutzkleidung sind essentiell

- Gerüste und Materialien sturmsicher verankern und bei starken Böen kritische Arbeiten aussetzen

- Beleuchtung und Sichtbarkeit verbessern, Gefahrenstellen markieren, reflektierende PSA nutzen

- Kälteprävention mit warmer Kleidung, beheizten Pausenräumen, regelmäßigen Pausen und warmen Getränken

- Maschinen wintertauglich halten durch Wartung geeignete Schmierstoffe und Aufwärmphase

- Rechtliche Basis und Praxis mit ArbSchG, ArbStättV, BaustellV, DGUV 38, Gefährdungsbeurteilung sowie Alternativen bei Extremwetter

Frost, Eis und Schnee sind eine große Herausforderung am Bau. Zahlreiche wichtige Materialien, etwa Zement, können der Kälte nicht ohne Verluste standhalten. Während früher Baustellen in den Winterschlaf versetzt wurden, passiert das heute nur noch selten. Das ist gut für den Umsatz, birgt aber einige Gefahren für die Mitarbeiter:innen weshalb Arbeitsschutz im Winter eine besondere Rolle spielt. In diesem Artikel informieren wir Sie darüber, welche besonderen Risiken es in den dunklen Jahreszeiten zu beachten gilt und wie Sie diese reduzieren können.

Inhaltsverzeichnis

- Witterungsbedingte Gefahren

- Rechtliche Vorschriften zur Arbeitssicherheit in Herbst und Winter

- Ab welchen Temperaturen darf nicht mehr auf der Baustelle gearbeitet werden?

- Alternative Tätigkeiten bei extremen Wetterbedingungen

- Checkliste: Die wichtigsten Punkte, die es zur Baustellensicherheit im Hebst und Winter zu berücksichtigen gilt

- Das Wichtigste zum Schluss: Schulung und Bewusstsein

- Fazit: Sicherheit geht vor!

Witterungsbedingte Gefahren

Glatte Oberflächen

Sei es durch herabfallendes Laub, Regen, Schnee oder Eis: Im Herbst und Winter stehen rutschige Wege oder Arbeitsflächen leider auf der Tagesordnung. Das erhöht das Risiko für Stürze ungemein, sei es, weil man auf dem Gehweg ausrutscht oder sogar das Gerüst herunterrutscht. Wer da mit einem gebrochenen Arm davon kommt, hat schon Glück gehabt, denn 40 Prozent aller tödlichen Unfälle am Bau sind auf Stürze zurückzuführen.

Lösung: Das erste am Morgen sollte immer eine Sichtung und Begehung der Baustelle sein. Wo ist es rutschig? Wie kann man dem begegnen? Oder gibt es stellen, die man erstmal nicht betreten sollte? Stark frequentierte Wege werden am besten geräumt oder gestreut, dazu sollte auf keiner Baustelle ein Beutel Streusalz fehlen oder im Herbst einen Besen, um nasses und glitschiges Laub zur Seite zu fegen. Zudem hilft es, rutschfeste Materialien und Beschichtungen zu verwenden, etwa eine Trittleiter mit gummierten Stufen. Darüber hinaus sollte den Arbeitnehmer:innen eine entsprechende Schutzkleidung zur Verfügung gestellt werden, wie Schuhe mit griffiger Sohle.

Starker Wind

Wer am Bau arbeitet ärgert sich nicht nur über den starken Herbstwind oder den eisigen Wind im Winter, weil der Regenschirm weggeweht wird. Am Bau sind die Probleme gravierender: Umstürzende Gerüste und herumfliegende Gegenstände bedeuten ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko.

Lösung: Bei Wind ist eine gute und sichere Verankerung von Gerüsten und losen Materialien besonders wichtig. Wenn die Wettervorhersage besonders starke Böen ankündigt, ist es unter Umständen ratsam, die Arbeit an besonders kritischen Baustellen für diesen Tag einzustellen.

Sichtbarkeit und Beleuchtung

Wenige Sonnenstunden, Nieselregen und Nebel. Die kalte und dunkle Jahreszeit wird begleitet von reduzierter Sichtbarkeit, was wiederum bedeutet, dass man schnell Stolperfallen oder gar Kolleg:innen übersieht, beziehungsweise selbst übersehen wird. Insbesondere in Kombination mit Baustellenfahrzeugen oder anderen schweren Geräten, ist das schnell lebensgefährlich.

Lösung: Baustellen sollten immer ausreichend beleuchtet sein, insbesondere stark frequentierte oder gefährliche Ecken. Diese Gefahrenstellen sollten auch durch LED-Warnleuchten markiert werden. Die persönliche Schutzkleidung der Arbeiter:innen sollte reflektierende Elemente haben oder durch Reflektoren ergänzt werden.

Kälte

Dauerhafte Kälte im Winter kann zu Unterkühlung und Erkältungen führen. Verminderter Leistungsfähigkeit und Arbeitsunfälle sind da vorprogrammiert. Auf lange Sicht entwickeln sich durch dieses unvorsichtige Verhalten auch chronischen Krankheiten der Atemwege und Gelenke. Auch Erfrierungen an Händen, Füßen und im Gesicht sind möglich.

Lösung: Wie bereits mehrfach erwähnt, ist eine passende persönliche Schutzkleidung an alle Arbeitnehmer:innen auszuhändigen, dazu gehört auch, dass diese angemessen wärmend ist. Doch das ist nicht ausreichend. Arbeitnehmer:innen müssen insbesondere bei extremem Wetter regelmäßige Pausen machen, im Winter in beheizten Pausenräumen. Auch die Bereitstellung warmer Getränke ist zu empfehlen.

Maschinensicherheit

Doch Kälte beeinträchtigt neben der Leistungsfähigkeit von Menschen auch die Funktion von Maschinen und Werkzeugen. Gepaart mit der gesteigerten Gefahr, bei Dunkelheit etwas oder jemanden zu übersehen, ist Maschinensicherheit im Herbst und Winter eine besondere Herausforderung.

Lösung: In der Winterzeit rechnen sich die regelmäßigen Wartungen und Überprüfungen, die das ganze Jahr über an Fahrzeugen vollzogen werden müssen - denn ohne sie, kann es schnell zu Ausfällen von einzelnen Maschinen kommen. Doch eine verantwortungsbewusste Wartung ist leider nicht ausreichend. Im Winter sollten wintergeeignete Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten verwendet werden. Zudem sollte den Maschinen eine ausreichend lange Aufwärmphase für die Motoren zugestanden werden.

Rechtliche Vorschriften zur Arbeitssicherheit in Herbst und Winter

In Deutschland gibt es mehrere Gesetze und Verordnungen, die die Sicherheit auf Baustellen regeln und auch im Herbst und Winter Anwendung finden. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Vorschriften ganzjährig gelten, aber im Herbst und Winter oft besondere Maßnahmen erfordern, um die Sicherheitsstandards einzuhalten. Arbeitgeber:innen sind verpflichtet, ihre Sicherheitskonzepte an die jahreszeitlichen Bedingungen anzupassen und regelmäßig zu überprüfen.

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet Arbeitgeber:innen dazu, die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen und Gefährdungen zu vermeiden. Dazu müssen regelmäßig Gefährdungsbeurteilungen erstellt werden, insbesondere bei sich verändernden Wetterbedingungen. Zudem regeln die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) für alle Arbeitsstätten, einschließlich Baustellen, die Mindestanforderungen für Sicherheit und Gesundheitsschutz. Sie schreiben beispielsweise vor, dass Verkehrswege rutschfest und ausreichend beleuchtet sein müssen. Darüber hinaus gibt es noch spezifische Regelungen für Baustellen, die sich zum einen in der Baustellenverordnung (BaustellV) und zum anderen in den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften finden. Diese legt etwa fest, dass ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan für Baustellen erstellt werden muss und auf größeren Baustellen ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (Sigeko) benötigt wird. Die DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten" enthält etwa, dass wettergerechte Schutzmaßnahmen und persönliche Schutzausrüstung benötigt werden.

Ab welchen Temperaturen darf nicht mehr auf der Baustelle gearbeitet werden?

Es gibt in Deutschland keine festgelegte Mindesttemperatur, unter der das Arbeiten im Freien eingestellt werden müsste. Die Arbeitsstättenverordnung schreibt vor, dass die Temperatur in Arbeitsräumen "gesundheitlich zuträglich" sein muss. Diese beziehen sich zwar auf geschlossene Räume, aber auch bei Arbeiten im Freien müssen Arbeitgeber:innen für gesundheitlich zuträgliche Arbeitsbedingungen sorgen. Dazu können die Regelungen der Arbeitsstättenverordnung herangezogen werden. Bei der Beurteilung, ob eine Arbeitsstätte “gesundheitlich zuträglich” ist oder nicht, müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Dazu gehören:

- Lufttemperatur

- Windgeschwindigkeit (Windchill-Effekt)

- Luftfeuchtigkeit

- Sonneneinstrahlung

- Schwere der körperlichen Arbeit

- Schutzbekleidung der Arbeiter

Das ist natürlich komplizierter als eine generelle Grenze, aber bedeutet auch deutlich mehr Flexibilität. Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) hat Empfehlungen ausgesprochen, an denen sich orientiert werden kann: Leichte Arbeit im Außenbereich solle ab Temperaturen unter -17°C eingestellt werden und schwere Arbeit ab -23°C.

Alternative Tätigkeiten bei extremen Wetterbedingungen

Wenn die Witterungsverhältnisse Außenarbeiten unmöglich oder zu gefährlich machen, gibt es verschiedene Alternativen für Bauarbeiter. Diese sind teilweise auch dann möglich, wenn die Arbeitsbedingungen zwar noch zuträglich wären, Arbeitgeber:innen ihren Arbeitnehmer:innen aber entgegen kommen möchten.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Wahl der Alternativtätigkeiten von verschiedenen Faktoren abhängt, wie der Art des Bauprojekts, der Unternehmensgröße, den vertraglichen Vereinbarungen und den individuellen Fähigkeiten der Arbeiter:innen. Gute Planung und Flexibilität sind entscheidend, um wetterbedingte Ausfallzeiten sinnvoll zu nutzen und die Produktivität aufrechtzuerhalten.

Innenarbeiten

Wenn das Arbeiten im Freien nicht mehr möglich ist, ist es insbesondere bei größeren Baustellen oft möglich, mit Arbeiten im Inneren des Bauwerkes zu beginnen. Das betrifft etwa Installations- und Ausbauarbeiten in Innenräumen oder die Vorfertigung von Bauteilen in geschützten Werkstätten. Zu einer guten Planung gehört auch, dass eben solche Möglichkeiten einbezogen werden, dass etwa der Zeitplan so gestaltet wird, dass im Herbst die wichtigsten Außenarbeiten abgeschlossen sind oder das Aufträge draußen für den Sommer und Aufträge drinnen für den Winter eingeplant werden.

Versetzung auf andere Baustellen

Ist an einer Baustelle keine Innenarbeit möglich, auf anderen Baustellen aber schon, ist es eventuell möglich, die Arbeitskräfte temporär zu versetzen und diese auf Baustellen einzusetzen, die weniger von den Wetterbedingungen betroffen sind.

Dokumentation und Berichterstattung

Bei gutem Wetter bleiben gerne die Nachbereitung und Dokumentation bereits durchgeführter Arbeiten liegen. Herbst und Winter sind mit Kälte und Regen genau die richtige Zeit, diesen Rückstau aufzuholen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass Fortschrittsberichte erstellt und Bautagebücher aktualisiert werden.

Vorbereitung zukünftiger Arbeiten

Neben nach Nachbereitung am Schreibtisch ist auch die Vorbereitung künftiger Arbeiten zu empfehlen. Das kann etwa die Detailplanung für kommende Bauabschnitte sein, die Materialbeschaffung und –vorbereitung oder die Erstellung von Arbeitsablaufplänen.

Planungs- und Organisationsaufgaben

Aber auch generelle Planungs- und Organisationsaufgaben können bei eisiger Kälte im wohl temperierten Büro erledigt werden. Dazu gehört etwa die Teilnahme an Projektbesprechungen und Planungssitzungen, die Erstellung oder Aktualisierung von Bauzeitenplänen oder die Überprüfung und Aktualisierung von Sicherheitsplänen. In unserem Artikel zu Gefahrstoffen auf dem Bau erläutern wir Ihnen beispielsweise, wie sie ein sicheres Gefahrstoffmanagement in Ihrem Unternehmen aufbauen und etablieren. Das ist eine Aufgabe, die perfekt auch bei Stürmen erledigt werden kann.

Wartung und Instandhaltung

Eine andere Art der Innenarbeiten, sind Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Maschinen und Werkzeuge brauchen von Zeit zu Zeit etwas Pflege und auf der Baustelle und vor allem im Lager ist es gerne mal dreckig und chaotisch. Herbst und Winter sind die Zeit, um hier wieder für Ordnung zu sorgen. In dem Zuge bietet sich auch direkt eine Inventur und Bestandsaufnahme vorhandener Materialien an.

Schulungen und Weiterbildungen

Sie wollen ihr Unternehmen digitalisieren und es scheitert an der Expertise Ihrer Mitarbeiter:innen? Oder das Arbeitsklima ist schlecht und es bedarf dringend ein paar Teambuildingsmaßnahmen, um ein Zusammengehörigkeitsgefühl im Unternehmen entstehen zu lassen? Im Herbst und Winter bietet es sich an, Schulungen und Weiterbildungen zu besuchen oder zu organisieren. Das kann die Teilnahme an Sicherheitsschulungen mit dem ganzen Team sein, Fortbildungen zu neuen Techniken oder Materialien für einzelne Mitarbeiter:innen oder vieles mehr.

Urlaubsabbau oder Überstundenausgleich

Insbesondere zum Ende des Jahres ist es sowieso wichtig, dass die Arbeitnehmer:innen ihren Resturlaub abbauen. Das kann nur bedingt von oben herab angeordnet werden, aber im Dialog findet sich sicherlich eine Lösung. Auch der Abbau von Überstunden aus arbeitsintensiven Perioden bietet sich jetzt an.

Kurzarbeit oder Arbeitsausfall

Das letzte Mittel, das auch nur bei längerfristigen Wetterbeeinträchtigungen in Erwägung gezogen werden sollte, ist Kurzarbeit. In der "Schlechtwetterzeit" (1. Dezember bis 31. März) können Bauarbeiter:innen auch Schlechtwettergeld beantragen.

Checkliste: Die wichtigsten Punkte, die es zur Baustellensicherheit im Hebst und Winter zu berücksichtigen gilt

Arbeitgeberpflichten

- Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse zur Aufrechterhaltung einer sicheren Baustelle

- Bereitstellung geeigneter Schutzkleidung

- Einrichtung von Aufwärmmöglichkeiten und Pausenräumen

- Anpassung der Arbeitsorganisation (z.B. häufigere Pausen, Rotation der Aufgaben)

Arbeitnehmerrechte

- Bei gesundheitsgefährdenden Bedingungen, etwa durch zu hohe Kälte oder eine unsichere Baustelle, haben Arbeitnehmer:innen das Recht, die Arbeit zu verweigern.

- Der Betriebsrat kann bei Gefährdungen einschreiten und Schutzmaßnahmen fordern.

Branchenspezifische Regelungen

- In manchen Branchen, wie dem Baugewerbe, gibt es tarifvertragliche Regelungen zur "Schlechtwetterzeit" (1. Dezember bis 31. März), die Ausgleichszahlungen bei witterungsbedingten Arbeitsausfällen vorsehen.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Entscheidung, ob gearbeitet werden kann, immer situationsabhängig getroffen werden muss. Arbeitgeber sind verpflichtet, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu schützen und müssen bei extremen Wetterbedingungen entsprechende Maßnahmen ergreifen oder die Arbeit einstellen.

Das Wichtigste zum Schluss: Schulung und Bewusstsein

Auch wenn Schulungen zu Arbeitssicherheit schon einmal bei den alternativen Tätigkeiten genannt wurden, möchte ich sie hier noch einmal erwähnen. Arbeitnehmer:innen müssen jederzeit über Gefahren aufgeklärt sein und wissen, wie sie diese reduzieren. Die Arbeit am Bau ist noch immer das Gewerbe mit den meisten Unfällen und auch den meisten tödlichen Unfällen. Deswegen sollten auch täglich Sicherheitsbesprechungen vor Arbeitsbeginn stattfinden und Arbeitgeber:innen sollten sich bemühen, eine Unternehmenskultur aufzubauen, in der Sicherheit oberste Priorität hat. Es sollte niemandem unangenehm sein, zu sagen, dass er oder sie gerade überfordert ist, sich unsicher fühlt und Unterstützung benötigt oder eine Pause braucht. Die Arbeit am Bau ist harte körperliche Arbeit und dem Körper sind Grenzen gesetzt – insbesondere bei Eis und Schnee.

Fazit: Sicherheit geht vor!

Die Gewährleistung der Sicherheit auf Baustellen im Herbst und Winter erfordert besondere Aufmerksamkeit und Vorbereitung. Durch die Umsetzung der oben genannten Maßnahmen können Risiken erheblich reduziert und ein sicheres Arbeitsumfeld geschaffen werden. Es liegt in der Verantwortung aller Beteiligten, vom Management bis zu den einzelnen Arbeiter:innen, diese Sicherheitsmaßnahmen ernst zu nehmen und konsequent umzusetzen.

Die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit aller Beteiligten auf der Baustelle. Regelmäßige Schulungen und Unterweisungen der Mitarbeiter:innen zu diesen Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf die besonderen Herausforderungen in der kalten Jahreszeit, sind unerlässlich.