Sanierung alter Häuser: Werkeln im Asbeststaub?

Das lange schon verbotene Asbest steckt noch in vielen älteren Gebäuden, deren Sanierung bald ansteht. Lesen Sie, warum wir uns in den nächsten beiden Jahrzehnten mit den Asbestsünden unserer Großeltern herumschlagen müssen und wie uns die neue Gefahrstoffverordnung dabei helfen kann.

Das Wichtigste zu Asbest in Kürze

- Asbest steckt in vielen Gebäuden von 1950–1989; Sanierungen bringen oft unvermeidlichen Kontakt

- Gefährlich ist freigesetzter Asbeststaub; Fasern bleiben lebenslang in der Lunge, verursachen Krebs

- Neue Gefahrstoffverordnung (08/2023) stärkt den Schutz: Empfehlungen wurden zu verbindlichen Regeln

- Auftraggeber haben Erkundungs- und Informationspflicht: Gebäude vor 1993 grundsätzlich auf Asbest prüfen

- Risikobezogenes Maßnahmenkonzept ersetzt „fest/schwach gebunden“; klare Vorgaben zu PSA, Messungen, Kennzeichnung

- Praxis: Verdächtige Materialien per Labor testen; Überdecken teils erlaubt; Beschäftigte müssen geschult werden

Asbest war einst sehr beliebt: Seit den 1930er Jahren wurde es vermehrt im Bau eingesetzt, insbesondere in Dachplatten, Zement und Fassadenverkleidungen, bis es schließlich im Jahr 1993 aufgrund der erheblichen Gesundheitsgefahren verboten wurde. Nahezu alle Gebäude, die zwischen 1950 und 1989 gebaut oder umgebaut wurden, enthalten den damals so beliebten Werkstoff. Diese Zeitspanne bezeichnet die Baubranche daher als die “vier Asbest-Jahrzehnte”. Leider kommen diese älteren Gebäuden langsam in die Jahre. Sanierungen oder Umbauten stehen an und dabei kommen viele – besonders natürlich Handwerker:innen – mit dem unliebsamen Material in Berührung.

Was ist Asbest?

Der Begriff “Asbest” ist eine Sammelbezeichnung für natürliche, in Gestein vorkommende Mineralfasern. Das asbesthaltige Gestein wurde in Asbestminen abgebaut, und die Asbestfasern wurden durch ein spezielles Bearbeitungsverfahren in einem Asbestwerk herausgearbeitet. Asbestfasern sind so klein, dass sie mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind: Der Durchmesser kann bis zu nur zwei Mikrometern betragen.

Warum wollten alle Asbest?

Asbest war aus gutem Grund beliebt. Der Werkstoff ist unempfindlich gegen Hitze und nicht brennbar, was gerade im Hinblick auf den Brandschutz goldwert ist. Außerdem ist Asbest sowohl elastisch als auch zugfest sowie wärmedämmend. Auch was die Bindefähigkeit angeht, kann Asbest punkten. Es verbindet sich leicht mit anderen Materialien, was sehr hilfreich ist, wenn es um die Herstellung von Produkten geht. Gleichzeitig ist Asbest auch besonders langlebig. Diese Eigenschaft spiegelt sich auch in seinem Namen wider: Das altgriechische “Asbestos” bedeutet ins Deutsche übersetzt “langlebig”. Asbest bringt also einige Eigenschaften mit sich, die auf dem Bau sehr gefragt sind. Daher wundert es nicht, dass Asbest als Wunderwerkstoff galt.

Wo wurde Asbest eingesetzt?

Asbest war nicht nur in der Bauindustrie ein gefragter Baustoff. Im Schiffsbau setzte man das Silikatmineral in Wand- und Deckenverkleidungen ein, die Automobilindustrie nutzte für die Herstellung von Bremsen asbesthaltige Stoffe und auch in der Textilindustrie fand es Anwendung. In Arbeitsschutzkleidung wie Handschuhe oder hitzebeständiger Kleidung wurden oft Asbestfasern integriert.

In der Bauindustrie wurde Asbest oft mit Zement kombiniert, weil sich so vielfältige Formen herstellen lassen, die recht stabil sind. Dieses sogenannte Faserzement wurde häufig für Dachplatten verwendet, aber auch für Fassadenverkleidungen. Weitere Verwendung fand das Material in Bauprodukten, an die man nicht sofort denkt. Auf der Rückseite von manchen PVC-Böden befindet sich eine dünne Schicht, die an Pappe erinnert. In Wirklichkeit handelt es sich um Asbest. Auch alte PVC-Fliesen können Asbest enthalten, ebenso wie Fliesenkleber. Ein weiteres Beispiel: Vor 1993 wurden auch Putze und Spachtelmassen eingesetzt, die Asbest enthielten. Schlägt man diese bei Abbrucharbeiten ab, werden die Asbestfasern freigesetzt und schwirren schnell in hoher Anzahl in der Raumluft. Auch unter Fensterbrettern, hinter Heizkörpern und hinter Öfen kann das Silikatmineral lauern. Hier wurden oft asbesthaltige Pappen verklebt.

Wie gefährlich ist Asbest wirklich?

Asbest ist ungefährlich, solange es seine feste Form behält. Problematisch für unsere Gesundheit wird es erst durch seine Aufspaltungseigenschaften. Charakteristisch für Asbest ist seine Eigenschaft, sich in feine Fasern zu zerteilen, die sich der Länge nach weiter aufspalten und mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen sind. Zudem sind sie geruchsneutral. Das alles führt dazu, dass sie leicht und unbemerkt eingeatmet werden können. Sind sie erst einmal in unsere Lunge gelangt, bleiben sie dort lebenslang – abhusten können wir sie nicht. In unserer Lunge verursachen sie Entzündungen, später verhärtet sich das Lungengewebe. Nach und nach entsteht immer mehr Narbengewebe, das mit einer Lungenverhärtung einhergeht – der sogenannten Asbestose. Bis es soweit kommt, zieht oft viel Zeit ins Land. Atmet man die Asbestfasern ein, dauert es nicht selten Jahrzehnte, bis sich erste Symptome bemerkbar machen.

Die Asbestose wird bereits seit 1936 als Berufskrankheit anerkannt. Heute ist auch bekannt, dass Asbest durch die Reizwirkung in der Lunge oder das Wandern der Fasern zu Brust- und Bauchfell, Lungenkrebs hervorrufen beziehungsweise ein Mesotheliom (Tumor des Lungen- oder Bauchfells) entstehen kann. Neben der Lunge sind häufig auch der Kehlkopf, das Rippen- und Brustfell und die Eierstöcke betroffen.

Obwohl mittlerweile fast 30 Jahre seit dem Verbot vergangen sind, zeigen sich die Folgen noch deutlich. Laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ist Asbest immer noch die häufigste Ursache für Todesfälle in Folge einer Berufskrankheit.

Handwerk kann Asbest nicht immer ausweichen

In Deutschland galt seit dem Asbestverbot von 1993 nicht nur ein Verwendungsverbot in Bauprodukten, sondern auch ein grundsätzliches Verbot von Arbeiten an asbesthaltigen Materialien – mit Ausnahme von Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten. Das bedeutet, dass viele Handwerkerinnen und Handwerker regelmäßig mit Asbest zu tun haben. Im Abbruch und in der Sanierung können sie an vielen Stellen auf Asbest treffen, zum Beispiel in Dachplatten oder Wandputz. Auch bei der Instandhaltung von Heizungs-, Lüftungs- und alten Industrieanlagen können die Mitarbeiter:innen mit Asbest in Berührung kommen, denn auch hier wurde oft Asbestzement verwendet, oder sogar Spritzasbest. Dieser birgt noch mehr Gefahren, denn hier sind die Asbestfasern nur schwach gebunden und lösen sich leichter heraus.

Besonders gefährlich für die Gesundheit wird es, wenn Staub entsteht. Also beispielsweise wenn Dachplatten zerbrechen oder Wände bröckeln, wenn verklebte Fliesen gelöst werden und brechen oder Fensterkitte ersetzt werden. Den in dem Asbeststaub herum schwirrenden Fasern können die Arbeiter:innen dann kaum entgehen – zumindest dann, wenn keine Atemschutzmaske getragen wird.

Wie lässt sich Asbest erkennen?

Hier kann eine zeitliche Einordnung eine erste Orientierung bieten. Wenn ein Haus zwischen 1960 und 1993 gebaut wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass irgendwo Asbest verbaut wurde. Auch in Häusern, die ab den 1930er Jahren gebaut wurden, kann dies der Fall sein. Meist wurde der Stoff im Inneren des Hauses verbaut. Typisch ist seine Farbe: Asbest ist grau bis grünlich-grau. Auch seine Beschaffenheit ist auffällig. Es ist faserig und bröckelt leicht. Wenn Sie einen verdächtigen Stoff entdecken, sollten Sie eine Materialprobe an ein Labor schicken, das Erfahrung mit Asbest-Analysen hat und sie auswerten kann.

Umgang mit Asbest: Wie es bisher war

Die deutschen Regelungen bezogen sich auf das EU-weite Verwendungsverbot für Asbest aus dem Jahr 2006 (Verordnung EG Nr. 1907/2006). Bis Mitte 2023 regelte die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) den Umgang mit Gefahrstoffen in der Baubranche, also auch mit asbesthaltigen Baustoffen. Auftragnehmer:innen wie beispielsweise Handwerksbetriebe hatten nach § 6 der Gefahrstoffverordnung eine Ermittlungspflicht. Sie mussten vor Baubeginn überprüfen, ob auf der Baustelle Gefahren für Ihre ausführenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lauern und diese in einer Gefährdungsbeurteilung schriftlich festhalten.

Die Regelungen der Gefahrstoffverordnung wurden durch die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 519 konkretisiert. Daneben gab es noch die “Branchenlösung Bauen im Bestand”. Hierbei handelte es sich um Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Asbest.

Die TRGS 519 unterschied zwischen schwach und fest gebundenem Asbest. Diese Art der Unterscheidung wurde anhand des Asbestgehaltes und der Einbindung der Asbestfasern in die Werkstoffe festgelegt. Schwach gebundenes Asbest wie Spritzasbest, das beispielsweise zur Beschichtung von Dächern und Decken verwendet wurde, gilt hierbei als besonders gefährlich. Zum einen beträgt der Asbestgehalt über 60 %, zum anderen lösen sich die Asbestfasern aufgrund ihrer geringeren Bindung leichter. Fest gebundenes Asbest birgt ein geringeres Risiko. Das liegt am geringeren Asbestanteil von zehn bis 15 Prozent, aber auch daran, dass das Asbest stärker im Produkt gebunden ist und weniger schnell freigesetzt wird, als dies bei schwach gebundenem Asbest der Fall ist.

Der Nachteil der bisherigen Regelungen bestand darin, dass sie keinen ausreichenden Schutz boten. Als die Regelungen ausgearbeitet wurden, war noch nicht bekannt, in wie vielen Bauprodukten Asbest steckt. Neben Asbestzement, welches jeder auf dem Schirm hatte, waren davon etwa PVC-Fliesen, Fliesenkleber, Fensterkitt und Spachtelmassen betroffen. Hinzu kam, dass die Regelungen gesetzlich nicht bindend waren.

Was sich mit der Neuerung ändert

Im August 2023 erschien eine novellierte Gefahrstoffverordnung. Mit Hilfe der neuen Verordnung sollen die Menschen besser vor Stoffen geschützt werden, die Krebs hervorrufen können. Natürlich gab es auch Änderungen zu Asbest – schließlich kann der ehemalige Wunderwerkstoff verschiedene Krebserkrankungen auslösen.

Die neuen Regelungen zum Umgang mit Asbest berücksichtigen die Überlegungen des Nationalen Asbestdialogs. Zu diesem Dialogforum, das von der Bundesregierung initiiert wurde, gehören das Umweltbundesamt sowie verschiedenen Bau- und Wohnungsverbände. Die gemeinsam ausgearbeiteten Maßnahmen sollen dabei helfen, verantwortungsbewusst mit Asbest umzugehen. Darüber hinaus sind auch die Vereinbarungen der europäischen Krebsrichtlinie (Richtlinie 2004/37/EG) und der Asbestrichtlinie (Richtlinie 2009/148/EG) in die neue Verordnung eingeflossen.

Die neue Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) nimmt die Verantwortlichen stärker in die Pflicht, ihre Mitarbeiter:innen und Privatpersonen vor Asbest zu schützen. Wo es bisher nur Handlungsempfehlungen gab, existieren jetzt verbindliche Regelungen.

Die Auftraggeber in der Pflicht

Eine der wichtigsten Änderungen ist, dass die novellierte Gefahrstoffverordnung künftig Informations- und Mitwirkungspflichten des Veranlassers von Bautätigkeiten vorsieht. Das bedeutet, dass der oder die Bauherr:in oder Auftraggeber:in ermitteln muss, ob in dem jeweiligen Gebäude Asbest oder andere Gefahrstoffe enthalten sind. Auf diese Weise sind Handwerksbetriebe schon über eventuell vorhandene Gefahrstoffe informiert und können entsprechend agieren. Diese Pflicht gilt auch dann, wenn der Asbestgehalt noch gar nicht geklärt wurde. Grundsätzlich wird unterstellt, dass alle Gebäude, die vor 1993 errichtet wurden, mit Asbest verseucht sein können. Daraus ergibt sich für die Auftraggeber:innen ein Erkundungsgebot. Bevor renoviert oder saniert werden kann, müssen sie herausfinden, ob tatsächlich Asbest verbaut wurde.

Neben den neuen Informations- und Mitwirkungspflichten und dem Erkundungsgebot sind noch die folgenden Neuerungen besonders interessant:

- Die Kriterien “loses und fest gebundenes" Asbest spielen keine Rolle mehr. Stattdessen gilt das risikobezogene Maßnahmenkonzept. Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen wie Asbest werden in verschiedene Kategorien eingeordnet, für die jeweils unterschiedliche Schutzmaßnahmen verpflichtend sind.

- Es gibt genaue Regelungen zum Überdecken von asbesthaltigen Baustoffen. Asbesthaltiger Putz darf beispielsweise überstrichen werden.

- Die Gesetzesnovellierung enthält Vorgaben darüber, wie Asbest-Messungen vorgenommen werden müssen. Auch die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung, Details zu Fachkundenachweisen und die Kennzeichnung von asbestverseuchten Bereichen sind enthalten.

- Unternehmen müssen ihre Mitarbeiter:innen darin schulen, wie sie mit asbesthaltigen Baustoffen gefahrlos umgehen können.

Fazit: Besser mit Asbest umgehen

Asbest ist eine Faser, der man kaum aus dem Weg gehen kann, wenn man ein älteres Gebäude sanieren oder umbauen möchte. Zudem merken Betroffene gar nicht, wenn es in die Lunge gerät – man sieht und riecht es nicht. Nun sollen und müssen aber in den nächsten zwanzig Jahren mehr Häuser renoviert werden, in denen Asbest steckt. Die neue Gefahrstoffverordnung scheint ein Schritt in die richtige Richtung zu sein. Das liegt auch an den neuen Informations- und Mitwirkungspflichten. Eigentümer:innen von alten Gebäuden müssen aktiv herausfinden, ob und wo Asbest verbaut wurde und alle Mitwirkenden auf dem Bau vorab über den Asbestgehalt informieren – so soll unliebsamen Überraschungen vorgebeugt werden.

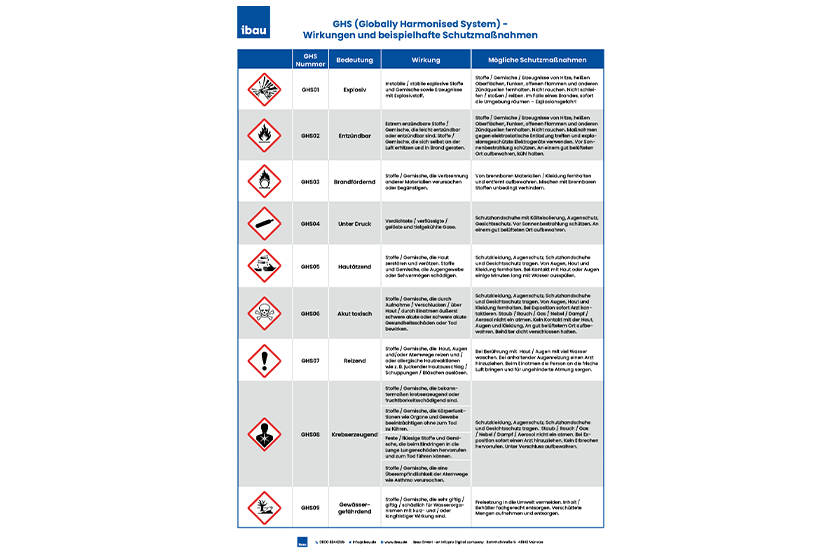

Fordern Sie jetzt die kostenlose ibau Infografik zum Thema Gefahrstoffkennzeichnung an