Steuern sparen: Die erste Tätigkeitsstätte klug angeben

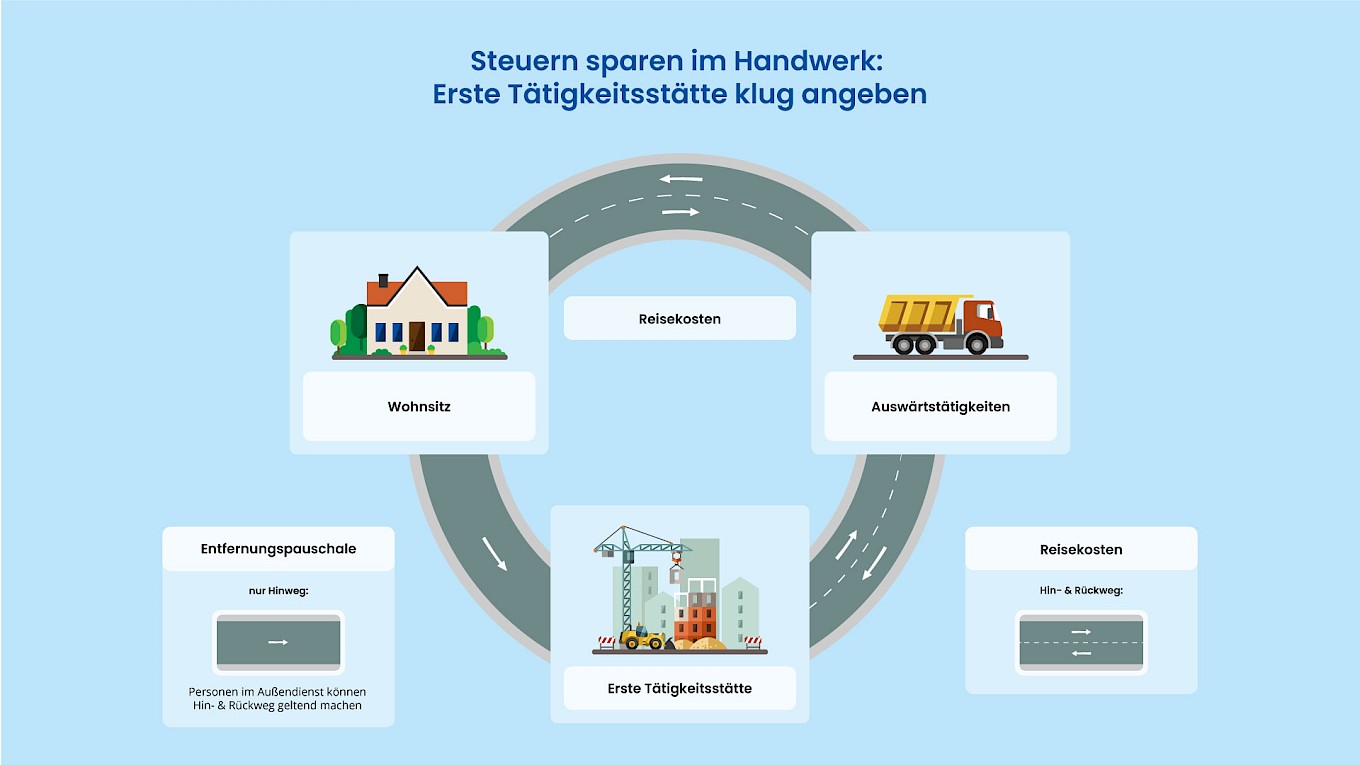

Die erste Tätigkeitsstätte hat Einfluss darauf, wie und ob Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwendungen bei der Steuererklärung angesetzt werden können.

Das Wichtigste zum Einsparen von Steuern durch die Angabe der ersten Tätigkeitsstätte in Kürze

- Die erste Tätigkeitsstätte bestimmt, ob Arbeitnehmer:innen Fahrtkosten nur über die Entfernungspauschale oder auch Hin- und Rückfahrten sowie Verpflegungsmehraufwand steuerlich geltend machen können

- Sie ist laut Gesetz eine ortsfeste Einrichtung des Arbeitgebers oder eines Dritten, der man dauerhaft zugeordnet ist – auch Baustellen können darunterfallen, nicht jedoch wandernde Einsatzorte

- Handwerker:innen und Monteur:innen haben oft keine feste erste Tätigkeitsstätte, was steuerliche Vorteile bringt, da sie Reisekostengrundsätze nutzen und höhere Werbungskosten ansetzen können

- Leiharbeiter:innen profitieren ebenfalls: Sie dürfen Hin- und Rückfahrten abrechnen und Verpflegungsmehraufwand geltend machen (begrenzt auf die ersten drei Monate pro Einsatzort)

- Für Mitarbeitende lohnt es sich oft, den Betriebssitz als erste Tätigkeitsstätte anzugeben, um weitere Fahrten als Auswärtstätigkeit steuerfrei abrechnen zu können

- Wichtig ist die exakte Ermittlung der Arbeitstage und gefahrenen Kilometer – oft übersteigen die so berechneten Kosten die allgemeine Werbungskostenpauschale

Auf der Baustelle, im eigenen Betrieb oder beim Kunden vor Ort – die Arbeitsorte von Mitarbeitenden der Baubranche sind vielfältig. Selbst die Art von Baustellen unterscheidet sich. So gibt es feste Baustellen mit dem Ziel, ein Gebäude zu errichten oder wandernde Baustellen wie etwa im Straßenbau. Während es früher üblich war, den eigenen Betrieb als “erste Tätigkeitsstätte” anzugeben, existieren heute mehr Wahlmöglichkeiten. Das kann Vorteile mit sich bringen, jedoch sind im Vorfeld ein paar Überlegungen nötig.

Inhaltsverzeichnis

- Was ist die erste Tätigkeitsstätte?

- Wie wirkt sich die erste Tätigkeitsstätte steuerlich aus?

- Wie wird die erste Tätigkeitsstätte bestimmt?

- Haben Handwerker eine erste Tätigkeitsstätte?

- Erste Tätigkeitsstätte bei Monteuren

- Verpflegungsmehraufwand bei Montagetätigkeiten

- Wann ist es ratsam, eine erste Tätigkeitsstätte anzugeben?

- Sonderfall: erste Tätigkeitsstätte bei Leiharbeitern

- Macht jahrelanger Einsatz eine Baustelle zur ersten Tätigkeitsstätte?

- Nur Entfernungspauschale oder doch Ersatz der Fahrtkosten plus Verpflegungskosten?

- Das Kriterium: Der Einsatz muss planbar sein

- Fazit

Was ist die erste Tätigkeitsstätte?

In der Regel haben alle Arbeitnehmer:innen eine erste Tätigkeitsstätte. Diese ist meistens im Arbeitsvertrag geregelt. Bis 2013 war noch der Begriff Arbeitsstätte geläufig, doch mit dem neuen steuerlichen Reisekostenrecht kamen auch neue Begrifflichkeiten wie die “erste Tätigkeitsstätte”. Laut Einkommensteuergesetz handelt es sich hierbei um eine ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist (§ 9 Abs. 4 Satz 1 EStG). Ortsfest ist auch eine Baustelle, auf der ein Gebäude errichtet wird. Wandernde Baustellen, etwa im Straßenbau, sind hingegen nicht ortsfest.

Jeder Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer kann jeweils nur eine erste Tätigkeitsstätte pro Dienstverhältnis angeben.

Wie wirkt sich die erste Tätigkeitsstätte steuerlich aus?

Es macht aus steuerrechtlicher Sicht einen Unterschied, welcher Ort als erste Tätigkeitsstätte angegeben wird. Dies entscheidet darüber, ob die Mitarbeiter:innen eine Entfernungspauschale oder eine Kilometerpauschale ansetzen können. Alle Anfahrten zur ersten Tätigkeitsstätte können mit einer Entfernungspauschale abgesetzt werden – für den Rückweg gilt das leider nicht. Arbeitnehmende können jeweils 30 Cent pro Entfernungskilometer absetzen. Bei langen Arbeitswegen, die mehr als 20 Kilometer betragen, sind es sogar 38 Cent pro Kilometer. Wer hingegen im Außendienst arbeitet, kann beide Wege – also den Hinweg und den Rückweg – geltend machen. Auch hier gibt es 30 Cent pro Entfernungskilometer und ab dem 21. Kilometer 38 Cent.

Arbeitnehmende sollten ihre erste Tätigkeitsstätte kennen, denn sie muss in der Steuererklärung genannt werden. Nur so lässt sich entscheiden, ob eine Entfernungs- oder Kilometerpauschale in Frage kommt. Diese Angaben müssen in der Anlage N unter “Werbungskosten” eingetragen werden. Es darf übrigens immer nur der kürzeste Weg zur ersten Tätigkeitsstätte oder zum Einsatzort angegeben werden.

Wichtig ist, dass Arbeitnehmende die tatsächlichen Fahrtkosten ermitteln. Hierfür müssen sie überlegen, an welchen Tagen sie zur Arbeit gefahren sind. Das lässt sich herausfinden, wenn man die Arbeitstage eines Jahres nimmt und hiervon die Urlaubs- und Krankheitstage sowie eventuelle Homeoffice-Tage abzieht. In Nordrhein-Westfalen gab es im Jahr 2023 genau 250 Arbeitstage. Zieht man hiervon 30 Urlaubstage und beispielsweise 5 Krankheitstage ab, ergibt das 215 Arbeitstage. Diese multipliziert man mit den gefahrenen Tageskilometern und mit der entsprechenden Pauschale. Das kann beispielsweise so aussehen:

20 Kilometer x 0,30 Euro x 215 Arbeitstage = 1290 Euro

Die Summe in diesem Beispiel übersteigt die Werbungskostenpauschale, die im Jahr 2023 1230 Euro beträgt und die der Gesetzgeber bei jede:r Arbeitnehmer:in veranschlagt. Daher kann es sich lohnen, die tatsächlichen Kosten zu ermitteln und anzugeben.

Wie wird die erste Tätigkeitsstätte bestimmt?

Die erste Tätigkeitsstätte wird vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin festgelegt, oft auch in Absprache mit den Mitarbeiter:innen. Sie kann im Arbeitsvertrag festgelegt werden, dies ist aber nicht verpflichtend.

Auch ohne ausdrückliche Bestimmung des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin kann man von einer dauerhaften Zuordnung, also einer ersten Tätigkeitsstätte, ausgehen, wenn Arbeitnehmer:innen unbefristet, also „bis auf weiteres" in einem bestimmten Betrieb oder auf einer Baustelle tätig sind. Letztere gelten immer dann als Tätigkeitsstätte, wenn Arbeitnehmende dort für die gesamte Dauer des Dienstverhältnisses eingesetzt werden oder wenn sie über einen Zeitraum von mehr als 48 Monaten auf einer Baustelle tätig werden sollen. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um ein befristetes oder ein unbefristetes Dienstverhältnis handelt.

Haben Handwerker eine erste Tätigkeitsstätte?

Handwerkerinnen und Handwerker sind manchmal einer ersten Tätigkeitsstätte zugeordnet, manchmal aber auch nicht. Arbeitgeber:innen können entscheiden, ob und an welchem Standort ihr:e Arbeitnehmer:in die erste Tätigkeitsstätte haben. Diese Entscheidung wirkt sich steuerlich auf unterschiedliche Weise aus.

- Gibt es keine erste Tätigkeitsstätte, befinden sich die Handwerker:innen dauerhaft auf einer beruflichen Auswärtstätigkeit. Die Folge: Sie können höhere Werbungskosten abziehen

- Wenn es mehrere Filialen gibt und Mitarbeitende die von ihrem Wohnort am weitesten entfernte Filiale angeben, können sie die Fahrtkosten als Werbungskosten absetzen.

- Verfügen Mitarbeitende über einen Dienstwagen und fahren regelmäßig zwischen ihrer Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte hin und her, können sie dadurch den anzugebenden geldwerten Vorteil reduzieren.

Erste Tätigkeitsstätte bei Monteuren

Monteur:innen sind in der Regel auf mehreren Baustellen tätig. Das macht es schwierig, ihnen eine erste Tätigkeitsstätte zuzuschreiben. Gerade wenn Mitarbeitende an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten eingesetzt werden, spricht man von einer Einsatzwechseltätigkeit – das heißt, es gibt keine erste Tätigkeitsstätte. Laut dem Steuerrecht sind sie immer auswärts tätig und können immer die Reisekostenvorschriften anwenden.

Manchmal sind Monteurinnen und Monteure aber auch für einen gewissen Zeitraum im selben Baugebiet tätig, aber in verschiedenen Bereichen. Für diesen Sonderfall wurde das “weiträumige Tätigkeitsgebiet” geschaffen. Dies sind größere Gebiete, die mehrere Zufahrten haben, wie beispielsweise Neubaugebiete, Werksgelände oder Flughafengelände. Für die Fahrten von der Wohnung bis zum weiträumigen Tätigkeitsgebiet können Monteurinnen und Monteure die Entfernungspauschale ansetzen. Voraussetzung ist aber, dass sie den kürzesten Weg wählen.

Verpflegungsmehraufwand bei Montagetätigkeiten

Darüber hinaus können Monteur:innen den Verpflegungsmehraufwand steuerlich geltend machen. Mit Verpflegungsmehraufwand sind die zusätzlichen Kosten gemeint, die Mitarbeiter:innen auf Montage haben, weil sie sich unterwegs verpflegen müssen – und das ist in der Regel mit höheren Kosten verbunden. Diese können sie als Werbungskosten geltend machen. Das Reisekostenrecht hat hierfür Pauschalbeträge festgelegt.

Wann ist es ratsam, eine erste Tätigkeitsstätte anzugeben?

Für Mitarbeitende auf dem Bau kann dies von Vorteil sein. Allerdings nur, wenn sie den Betriebssitz ihres Arbeitgebers angeben. Der Grund: Sie können dann alle Fahrten vom Betrieb zu den Baustellen als Auswärtstätigkeiten angeben und bekommen Fahrtkosten in Höhe von 0,30 Euro pro Kilometer steuerfrei ersetzt.

Sonderfall: erste Tätigkeitsstätte bei Leiharbeitern

Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter sind bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt, die sie an Kund:innen verleiht. Somit sind sie zwar Angestellte eines Unternehmens, erbringen ihre Arbeitsleistung aber am Kundenstandort.

Oft geht es darum, Personalengpässe beispielsweise in Urlaubszeiten oder bei einem besonders hohen Arbeitsaufkommen abzufedern. Doch häufig sind Leiharbeiter:innen auch über einen längeren Zeitraum im Einsatz.

Aus steuerrechtlicher Sicht kann die Leiharbeit für die Beschäftigten Vorteile haben:

- Sie können von der sogenannten Kilometerpauschale profitieren. Hierbei können die Angestellten einer Leiharbeitsfirma wirklich jeden Kilometer der Hin-und Rückfahrt zum Einsatzort absetzen, und zwar mit 30 Cent pro gefahrenen Kilometer.

- Außerdem können Sie sich den Verpflegungsmehraufwand erstatten lassen. Das gilt allerdings nur in den ersten drei Monaten am neuen Einsatzort und auch nur dann, wenn sie mehr als acht Stunden von zuhause weg sind.

Macht jahrelanger Einsatz eine Baustelle zur ersten Tätigkeitsstätte?

Nicht immer bestimmt die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber eine erste Tätigkeitsstätte. Das kommt auch in der Baubranche vor, wo viele Mitarbeitende auf Baustellen arbeiten. Je nach Bauprojekt sind sie entweder lange auf ein- und derselben oder auf wechselnden Baustellen tätig. Aber auch ohne ausdrückliche Bestimmung des Arbeitgebenden kann man von einer dauerhaften Zuordnung, also einer ersten Tätigkeitsstätte, ausgehen, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin unbefristet, also „bis auf weiteres“ an einer Baustelle tätig wird, wenn er für die gesamte Dauer des Dienstverhältnisses (befristet oder unbefristet) dort eingesetzt wird oder auch, wenn er über einen Zeitraum von mehr als 48 Monaten auf einer Baustelle tätig werden soll.

Nur Entfernungspauschale oder doch Ersatz der Fahrtkosten plus Verpflegungskosten?

Ein Fall vor Gericht zeigt allerdings, dass diese Regelung mit 48 Monaten auf einer Baustelle nicht immer einer Festlegung der ersten Tätigkeitsstätte entspricht. So wurde ein angestellter Elektriker vier Jahre lang ununterbrochen auf einer Baustelle eingesetzt. Dabei hat die Auftragsfirma des Arbeitgebenden seit 2010 jeweils befristete Aufträge von maximal 36 Monaten erteilt. In seinem Arbeitsvertrag wurde der Elektromonteur keiner ersten Tätigkeitsstätte zugeordnet. Der Elektriker gab seine Fahrtkosten an 227 Tagen mit dem Kilometersatz für die Hin- und Rückfahrt dem Finanzamt weiter. Außerdem berechnete er Verpflegungskosten. Das Finanzamt berücksichtigte bei der Überweisung allerdings nur die Entfernungspauschale, also die einfache Strecke mit 30 Cent je Kilometer. Das begründete das Amt damit, dass die Baustelle nach einem Einsatz von mehr als 48 Monaten zur ersten Tätigkeitsstätte geworden sei. Das focht der Elektriker vor Gericht an.

Das Kriterium: Der Einsatz muss planbar sein

Am 25. März gaben die Richter am Finanzgericht Münster der Klage dann vollumfänglich statt. Der Elektriker hätte im Streitjahr 2014 keine erste Tätigkeitsstätte gehabt, sodass er Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwendungen nach Reisekostengrundsätzen abziehen konnte. Denn: Im Arbeitsvertrag war die betroffene Baustelle nicht als erste Tätigkeitsstätte angegeben und auch war sie nicht mit dem tatsächlichen Arbeitsaufwand von mehr als 48 Monaten erwähnt worden. Somit konnte der Arbeitnehmer nicht im Voraus planen, wo und wie lange er dort arbeiten würde. Er wurde immer wieder befristet auf der Baustelle eingesetzt und konnte somit nicht im Voraus planen, wie er seine Wohnsituation gestalten will. Mit dieser Begründung gaben die Richter dem Elektriker Recht und er bekam seine geforderten Entschädigungen in vollem Umfang ausgezahlt.

Fazit

Die Angabe der ersten Tätigkeitsstätte hat steuerrechtliche Auswirkungen. Immer dann, wenn es mehrere Optionen gibt – wie beim Einsatz auf Baustellen – sollten sich Arbeitgebende vorab darüber informieren, was für die Mitarbeitenden die beste Wahl ist.

Gratis E-Book: Bieten Sie erfolgreich auf Bauprojekte