Lebenszykluskosten

Wenn man die Wirtschaftlichkeit eines Produktes oder einer Dienstleistung ermitteln möchte, muss langfristig gedacht werden. Insbesondere bei großen Investitionen, wie einer Immobilie, gilt es, alle Kosten zu berücksichtigen, die über den gesamten Lebenszyklus anfallen – also die Lebenszykluskosten.

Mit ibau finden Sie passende Ausschreibungen & Aufträge: Jetzt Auftragschancen entdecken!

Was sind Lebenszykluskosten?

Die Lebenszykluskosten sind die Summe aller Kosten, die über die gesamte Lebensdauer eines Produktes oder einer Dienstleistung anfallen. Der englische Begriff Life Cycle Costs (LCC) wurde bereits in den 1960er Jahren in den USA geprägt. Die Lebenszykluskostenberechnung (engl.: Life Cycle Cost Calculation), oder auch Investitionskostenrechnung, dient seit da an als Entscheidungshilfe bei größeren Investitionen. Insbesondere in der Baubranche ist die Berechnung der Lebenszykluskosten heute Standard und hilft Bauplaner:innen bei der Analyse, Bewertung und Planung neuer Gebäude.

Lebenszykluskosten im weiteren und engeren Sinne

Spricht man von Lebenszykluskosten, meint man in der Regel die Lebenszykluskosten im engeren Sinne. Darunter fallen:

- Baukosten (einschließlich Planungskosten)

- Ver- und Entsorgung, zum Beispiel Energie und Wasser

- Reinigungskosten

- Instandhaltungskosten

- Rückbau- und Entsorgungs- beziehungsweise Recyclingkosten

Zu den Lebenszykluskosten im weiteren Sinne zählen darüber hinaus:

- externe Kosten, die noch vom Bauherren oder Eigentümer getragen werden, etwa Kosten für Umweltbelastungen

- Gebäudeunabhängige Kosten, also Verwaltungskosten, Gebühren und mehr

- Einnahmen und Erträge, insbesondere Mieteinnahmen

Der Lebenszyklus eines Gebäudes

Bei einem Gebäude werden für die Betrachtung der Lebenszykluskosten neben den Planungs- und Erstellungskosten, die sich aus Investitions- und Finanzierungskosten zusammensetzen, auch die Nutzungskosten für den Betrieb der Immobilie, einschließlich Renovierung, Erneuerung und Umsetzung eingerechnet, sowie Abriss, Rückbau und Recycling. Die vier Phasen, die ein Gebäude durchläuft sind demnach:

- Planung (Projektentwicklung und -planung)

- Realisierung (Rohstoffgewinnung, Herstellung, Transport, Errichtung, Inbetriebnahme)

- Nutzung (Modernisierung, Sanierung, Teilrückbau, Betrieb, Bewirtschaftung, Verwaltung)

- Rückbau/Abriss (inklusive Entsorgung)

Die zu bewertenden Kosten leiten sich aus der DIN 276 “Kosten im Bauwesen” ab.

In der folgenden Grafik sehen Sie, welchen Anteil die einzelnen Phasen an den Lebenszykluskosten eines Gebäudes haben. Diese Aufteilung ist allerdings nicht in Stein gemeißelt.

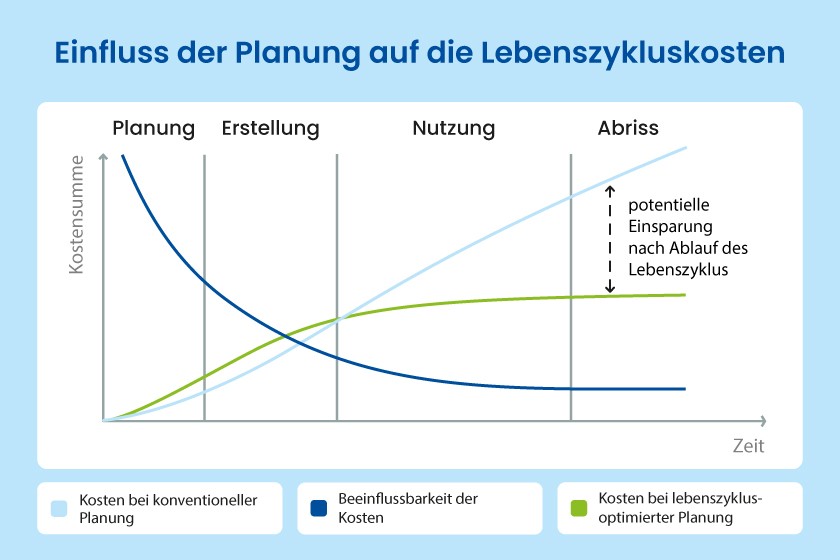

Beeinflussbarkeit von Lebenszykluskosten

Es wird oft unterschätzt, wie viele Kosten während der Nutzungsphase eines Gebäudes anfallen. Und steht ein Gebäude erst einmal, lässt sich an diesem auch nicht mehr viel machen. Die Planungsphase, die selbst nur einen geringen Teil der Lebenszykluskosten hat, hat allerdings einen großen Einfluss auf die Kosten insgesamt, denn je nachdem, wie geplant wird, fallen die Kosten in der Bau- und Nutzungsphase sehr unterschiedlich aus. Vertriebler:innen versuchen deswegen möglichst früh von einem neuen Projekt zu erfahren. Denn je früher sie ihr Produkt anbringen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Kostenplanung integriert wird.

Werden etwa nachhaltige Baustoffe oder innovative Technologien eingesetzt, steigen zwar die Baukosten, allerdings können die Nutzungskosten gesenkt werden. Da beispielsweise die Energiekosten bereits 30 Prozent der Gesamtkosten ausmachen, sind diese eine belebte Stellschraube, um die Lebenszykluskosten insgesamt zu senken. Ein anderer effektiver Aspekt ist die Lebensdauer. Die Nutzungsphase ist zwar anteilig die teuerste Phase, da sie sich aber über Jahrzehnte streckt, fallen die Kosten nur peut a peut an und ein Jahr Nutzung ist deutlich günstiger als ein Jahr Bau. Um die Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes zu steigern, ist es also sinnvoll, ein Gebäude so lange wie möglich zu

nutzen. Die Kosten der Abrissphase lassen sich auch schon in der Planung gering halten. Je nachdem welche Materialien man nutzt, fallen die Kosten für die Entsorgung auf der Deponie höher oder niedriger aus. Besonders niedrige Entsorgungskosten haben

etwa Recyclingmaterialien.

Die folgende Grafik verdeutlicht, wie stark die Planung die Kosten insgesamt beeinflusst:

Lebenszykluskostenrechnung

Bei der klassischen Kostenrechnung werden die Kosten aller Produkte über eine bestimmte Periode berechnet. Bei der Lebenszykluskostenrechnung werden die Kosten eines einzelnen Produkts über alle Perioden hinweg berechnet. Welchen Umfang dieses Produkt hat, kann dabei frei definiert werden, denn eine Lebenszykluskostenberechnung kann für ganze Gebäude oder für einzelne Teilbereiche beziehungsweise Gebäudekomponenten erstellt werden.

Das Umweltbundesamt bietet eine Auswahl verschiedener Tools und vorgefertigter Excel-Tabellen mit den nötigen Formeln für die Berechnung der Lebenszykluskosten. Zudem gibt es verschiedene Methoden, unter denen, abhängig von der Zielsetzung, gewählt werden kann. Die wichtigsten stellen wir Ihnen im Folgenden vor.

Methoden zur Berechnung der Lebenszykluskosten

Statische oder dynamische Verfahren

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Gruppen an Methoden: die statischen und die dynamischen Verfahren. Bei statischen Verfahren werden die einzelnen Kosten beziehungsweise Erträge ohne Berücksichtigung ihres Entstehungszeitpunktes aufsummiert. Das macht sie besonders einfach in der Anwendung, aber auch sehr ungenau, weshalb sie sehr wenig genutzt werden. Bei dynamischen Verfahren hingegen werden Kosten, die zu einem späteren Zeitpunkt anfallen, über eine Preissteigerungsrate auf den Wert des jeweiligen Zeitpunktes hochgerechnet. Anschließend werden diese Kostenwerte über einen Diskontierungszinssatz auf den Gegenwartswert, den sogenannten Barwert, heruntergerechnet.

Kapitalwertmethode oder Barwertmethode

Die Kapitalwertmethode ist die häufigste Methode zur Berechnung der Lebenszykluskosten. Dabei werden die Barwerte aller Kosten summiert. Fällt der Kapitalwert positiv aus, ist die Investition grundsätzlich wirtschaftlich sinnvoll. Wie hoch der Zinssatz zur Ermittlung der Barwerte angesetzt wird, muss unabhängig von der Investitionsrechnung beziehungsweise der Wirtschaftlichkeitsrechnung festgelegt werden. Meist wird mit Wunschzinssätzen oder Vergleichszinssätzen gearbeitet. Das Investitionsrisiko ist im gewählten Zinssatz normalerweise mit eingerechnet. Die Methode eignet sich besonders zum Vergleich der

Lebenszykluskosten verschiedener Varianten oder Gebäude.

Annuitätenmethode

Bei dieser Methode wird die Summe aller Barwerte mithilfe des Annuitätenfaktors in gleichmäßige jährliche Zahlungen (=Annuitäten) umgerechnet. Auf diese Weise ist eine jahresbezogene Gegenüberstellung der einmaligen beziehungsweise unregelmäßigen Investitionskosten und jährlichen Einnahmen beziehungsweise Einsparungen und somit eine jährliche Ermittlung von Überschüssen möglich. Dies geschieht auf Grundlage der VDI 2067-1 “Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen – Grundlagen und Kostenberechnung”.

Amortisationsmethode

Bei dieser Methode wird die Amortisationsdauer einer Investition berechnet, also nach welcher Dauer sich die Investition und der Gewinn ausgleichen. Die Methode wird typischerweise im Bereich der Photovoltaikanlagen angewendet.

Bewertung der Lebenszykluskosten

Die Bewertung der Lebenszykluskosten eines Gebäudes erfolgt entweder durch die Gegenüberstellung der Kosten verschiedener Gebäude oder durch den Vergleich mit fixen Benchmarks. Der Deutsche Verband für Facility Management GEFMA gibt jährlich Benchmarking-Berichte für Nutzungskosten heraus (GEFMA 950 “FM Benchmarking Bericht”). In diesem werden fixe Benchmarks (Referenzwerte und Zielwerte) für verschiedene Nutzungen definiert.

Um verschiedene Gebäude vergleichen zu können, müssen bei der Berechnung einheitliche Berechnungsmethoden und Randbedingungen zugrunde gelegt und eine

einheitliche Bezugsgröße für die berechneten Lebenszykluskosten gewählt werden. Die Randbedingungen werden für jede Berechnung individuell definiert. Je genauer die Eingangsparameter beziehungsweise je mehr objektspezifische Parameter für das untersuchte Objekt zum Zeitpunkt der Berechnung bekannt sind, etwa Energiekosten oder der Zinssatz aufgrund von Finanzierungsbedingungen, desto weniger spekulativ wird das Ergebnis. Für unbekannte Parameter, etwa Preissteigerungen und die Nutzungsdauer, müssen Annahmen getroffen werden, die möglichst neutral zu wählen sind.

Zu den Randbedingungen gehören:

- die betrachteten Kosten (Systemgrenzen)

- der Betrachtungszeitraum

- die Preissteigerungsraten

- der Diskontierungszinssatz

- der Aufwand für regelmäßige Instandhaltung

- die Nutzungsdauer der einzelnen Bauteile

- TGA-Komponenten

- Kostenkennwerte für Reinigung

- Ver- und Entsorgung

Grenzen der Methode

Lebenszykluskostenberechnungen sind ein fiktives Szenario mit einem hohen spekulativen Anteil. Während die Kosten in der Planungs- und Bauphase noch sehr gut prognostizierbar sind, sind die Betriebs- und Instandhaltungskosten schwer vorauszusehen. Arbeitszeiten, Nutzerzahlen, Reinigungszyklen, Lüftungs- und Heizverhalten – Das ist nur eine kleine Auswahl an Variablen, die dafür sorgen, dass die Kosten nur ungefähr abzuschätzen sind. Doch eine Faustregel gilt dennoch: Eine Geldeinheit Kostenerhöhung in der Produktplanung, -entwicklung und -konstruktion spart auf lange Sicht acht bis zehn Geldeinheiten. Aber auch im Hinblick auf die “weichen” Bewertungskriterien, wie Komfort und Behaglichkeit, stößt die Methode an ihre Grenzen. Aber auch, wenn eine Lebenszykluskostenberechnung niemals mit Sicherheit die genauen Lebenszykluskosten vorhersagen kann, bietet sie eine wichtige Orientierung.