Cradle-to-Cradle

In der heutigen Zeit spielt Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Immer mehr Menschen legen Wert auf umweltfreundliche Herstellungsmethoden und Produkte. Die Realität sieht in den meisten Fällen allerdings noch anders aus: Die meisten Produkte landen nach der Nutzung im Müll und können weder abgebaut noch wiederverwendet werden. Langfristig entstehen dadurch negative Folgen, sowohl für die Umwelt als auch für den Menschen. Der neue Cradle-to-Cradle-Ansatz soll diesen Ablauf durchbrechen und einen neuen Kreislauf ins Leben rufen. Dabei wird das Ziel verfolgt, Materialien nach der Nutzung wiederzuverwenden, sodass diese nicht mehr verloren gehen und dadurch die Lebensqualität zu verbessern.

Mit ibau finden Sie passende Ausschreibungen & Aufträge: Jetzt Auftragschancen entdecken!

Was ist Cradle-to-Cradle?

Cradle-to-Cradle, kurz auch C2C genannt, beschreibt den Ansatz zweier Wissenschaftler, der Ende der 1990er Jahre entwickelt wurde, um die Nachhaltigkeit in Produktionsprozessen zu verbessern. Michael Braungart und William McDonough sahen es als Ihre Aufgabe, das traditionelle Cradle-to-Grave-Prinzip umzugestalten. Übersetzt bedeutet dies “Von der Wiege bis zur Bahre”, also nichts anderes, als dass die Produkte und Materialien nach Ihrer Nutzung weggeworfen werden. Der C2C-Ansatz, auf deutsch übersetzt “Von der Wiege bis zur Wiege”, beschreibt die Idee einer durchgängigen Kreislaufwirtschaft, die dafür sorgt, dass die Materialien eines Produktes nach der Verwendung weiterverarbeitet werden können, anstatt verschwendet zu werden. Der entscheidende Unterschied besteht dabei in der Nicht-Linearität. Das ursprüngliche C2G-Vorgehen verläuft linear nach der “Take-make-waste”-Methode: Nach der Herstellung, dem Gebrauch und dem Wegwerfen des Produktes ist Schluss. Was im Anschluss daran mit dem anfallenden Müll geschieht, wird bei dieser Methode ausgeblendet. Dies gefährdet auf lange Sicht die Natur. Der neue Ansatz wiederum basiert auf Kreislaufprozessen.

Die Grundsätze des Cradle-to-Cradle-Konzeptes

Die Idee der beiden Wissenschaftler basiert auf drei zentralen Grundsätzen, die die Nachhaltigkeit in dieser Kreislaufwirtschaft sicherstellen.

- Nährstoff bleibt Nährstoff: Der erste Grundsatz sagt aus, dass alle Rohstoffe, die bei der Produktion verwendet werden, auch im Nachhinein noch nützlich sind. Sie können entweder biologisch abgebaut oder in anderen Prozessen wiederverwendet werden, und das ohne Qualitätsverlust. Das setzt voraus, dass dabei Materialien verwendet werden, die entweder der Biosphäre oder der Technosphäre angehören.

- Erneuerbare Energien: Damit auch die Produktion selbst nachhaltig abläuft, sollen dabei nur erneuerbare Energien verwendet werden.

- Diversität: Mit dem dritten Grundsatz wird sichergestellt, dass bei der Herstellung von Produkten auch die biologische und kulturelle Vielfalt aus der Natur einbezogen wird und die Prozesse nicht vereinheitlicht werden.

Die C2C-Kreisläufe

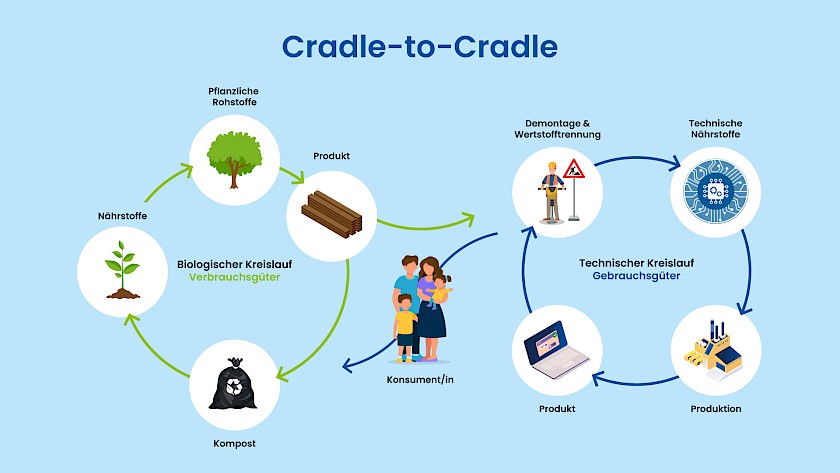

Die Kreislaufwirtschaft des C2C-Ansatzes wurde nach dem Vorbild der Natur gebildet. Auch Bäume beispielsweise verursachen keinen Müll. Sie produzieren Sauerstoff oder lassen ihre Blätter fallen, wovon andere Lebewesen oder Pflanzen schließlich profitieren. Braungart und McDonough wollten diese Herangehensweise auch in ihrer Idee verankern und entwickelten daher zwei zentrale Kreisläufe: den biologischen und den technischen Kreislauf.

Der biologische Kreislauf

In der biologischen Kreislaufwirtschaft befinden sich die Verbrauchsgüter. Ihre Materialien können nach der Nutzung biologisch abgebaut werden und dienen den Pflanzen als Nährstoff, um neue biologische Stoffe zu schaffen. Im Anschluss können diese geerntet und zu neuen Produkten verarbeitet werden. Zu diesen Gütern zählen beispielsweise Waschmittel, Kosmetik, Medikamente oder Kleidung. Die Herstellung und der Verbrauch erzeugen somit keinen Abfall und können unendlich zirkulieren.

Der technologische Kreislauf

Im technologischen Kreislauf zirkulieren die Gebrauchsgüter, wie beispielsweise Fernseher, Waschmaschinen oder Fußböden. Sie enthalten meistens Kunststoffe oder Metalle, die nicht biologisch abgebaut werden können. Doch werden diese Güter ohne Schadstoffe produziert, entstehen dadurch auch keine Gefahren für die Umwelt, denn sie können aufbereitet und in neuen Produktionsprozessen eingebaut werden. So können Elektrogeräte nach der Nutzung zum Beispiel an das Unternehmen zurückgegeben werden, wo sie wieder in die Einzelteile zerlegt und neu aufbereitet werden.

Wie nachhaltig ist Cradle-to-Cradle?

In der Praxis geht es oftmals darum ökoeffizient zu produzieren. Das ist allerdings meistens mit Verzicht verbunden, weil nicht mehr verbraucht werden soll, als unbedingt nötig. Das Cradle-to-Cradle Prinzip geht allerdings darüber hinaus und fokussiert sich auf die Ökoeffektivität. Dadurch wird es sogar möglich, mehr Ressourcen als aktuell denkbar zu verwenden, da es zu keiner wirklichen Verschwendung kommen kann. Alle Rohstoffe werden dann regenerativ eingesetzt und sorgen sogar für eine höhere Qualität. Grundsätzlich ist Recycling heutzutage nicht unbekannt. Allerdings gehen damit oftmals Qualitätsverluste einher. Die Ressourcen, die in der durchgängigen Kreislaufwirtschaft von McDonough und Braungart verwendet werden, sind allerdings hochqualitativ, da sie die Gesundheit der Menschen fördern. So entsteht kein Abfall mehr, sondern alle Materialien zirkulieren weiterhin in ihrem Kreislauf.

Lässt sich C2C umsetzen?

Die Entwicklung eines neuen Ansatzes ist in den meisten Fällen auch mit Kritik verbunden, so auch bei Cradle-to-Cradle. Oftmals wird bemängelt, dass die Umsetzung der Cradle-to-Cradle-Nachhaltigkeit mit zu hohen Kosten verbunden sei. Die Produkte müssen schließlich aus Rohstoffen bestehen, die sich entweder biologisch abbauen lassen oder in neuen Prozessen wiederverwendet werden können. Außerdem soll diese Idee auch nicht für alle Produkte umsetzbar sein. Das Kostenargument kann allerdings entkräftet werden, da eine Neuanschaffung von Rohstoffen meistens kostspieliger ist, als eine Wiederverwendung der Ressourcen.

Cradle-to-Cradle-Zertifizierung

Unternehmen haben die Möglichkeit, ihr Produkt vom Cradle-to-Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) zertifizieren zu lassen. Dadurch können sie belegen, dass sie das Cradle-to-Cradle-Prinzip berücksichtigt haben. Das Institut beurteilt das Produkt anhand von 5 verschiedene Kriterien:

- Materialgesundheit: Verwendung von gesunden Materialien für Mensch und Umwelt

- Kreislauffähigkeit/Wiederverwendbarkeit: Materialien können in den Kreislauf zurückgeführt werden

- Klimaschutz: Verwendung von erneuerbaren Energien und Vermeidung von schädlichen Emissionen

- Verantwortungsvoller Umgang mit Böden und Wasser: Böden werden gesund gehalten und das Wasser wird nicht verunreinigt

- Soziale Gerechtigkeit: Achtung der Menschenrechte für eine faire Gesellschaft

Je nachdem, wie gut das Unternehmen die fünf Kriterien erfüllt, erhält es einen der folgenden 5 Status:

- Basic

- Bronze

- Silber

- Gold

- Platin

Die C2C NGO

Die Cradle-to-Cradle NGO ist eine Organisation mit Sitz in Berlin, die sich damit beschäftigt, den C2C-Ansatz zu verbreiten. Dazu gehört auch, ein Netzwerk aus der Kreislaufwirtschaft, der Wissenschaft, Bildung, Politik und Gesellschaft aufzubauen. Um dieses Ziel zu erreichen bietet die Organisation Informationsgespräche und Workshops an, in denen Leitfäden vorgestellt werden, die eine nachhaltige Bauweise und Beschaffung nach der C2C-Methode betreffen. Um Gespräche zu dem C2C-Prinzip anzuregen und den Ideenaustausch zu ermöglichen, veranstaltet die NGO einmal im Jahr einen C2C Congress. Dort werden über mehrere Tage Vorträge gehalten und Diskussionen über Cradle-to-Cradle eingeleitet. Außerdem wurde im Jahr 2019 eine Sanierung eines alten Plattenbaus von 1986 durchgeführt, die heute auch als C2C Lab bezeichnet wird und die Zentrale der Organisation ist. Das Besondere an dieser Sanierung ist, dass die gesamte Einheit nach dem Cradle-to-Cradle-Ansatz durchgeführt wurde. Das heißt, alle Materialien, die verbaut wurden, sind wiederverwertbar und frei von Schadstoffen. Lediglich die Betonplatten sind noch das Original. Dadurch veranschaulicht die Organisation die Realisierbarkeit des Konzeptes an einem direkten Beispiel.

Cradle-to-Cradle im Bauwesen

Das Potential des Cradle-to-Cradle Prinzips ist enorm hoch und das Konzept kann in vielerlei Bereichen angewendet werden. Allerdings stellt die Baubranche einen besonders passenden Bereich dar. Der Energieverbrauch und die Ressourcennutzung sind dort sehr hoch, weshalb ein nachhaltiger Ansatz, wie der des C2C, ein großes Lösungspotential hat. Jedoch gibt es derzeit noch einige Aspekte, die die Umsetzung erschweren. So sind zum Beispiel oft mehrere Rohstoffe miteinander verbunden und können nicht separiert werden, wodurch die Rückführbarkeit in den Kreislauf eingeschränkt ist. Das betrifft beispielsweise Klebeverbindungen oder auch Beschichtungen. Diese Ressourcen landen dann meistens im Müll und müssen deshalb bereits bei der Planung berücksichtigt werden.